岡山 健夫

はじめに

イチゴは多収で、食味の良い高品質な品種が数多く育成されているが、大半の品種は病気に弱く、安定生産には病害防除技術が不可欠である。1970年代に主要品種であった「宝交早生」は、萎黄病や灰色かび病、ウイルス病の発生が問題になった。1980年代になって「女峰」や「とよのか」が導入されると、炭疽病やうどんこ病の対策が強く求められた。イチゴは、各県独自ブランドの販売競争が激化しており、続々と登場する新品種に対する病害防除技術が必須になっている。高品質イチゴのブランド化を支える病害防除技術開発の歴史をたどり、地域ブランド作物づくりについて考えてみたい。

イチゴ品種の病害抵抗性と普及の課題

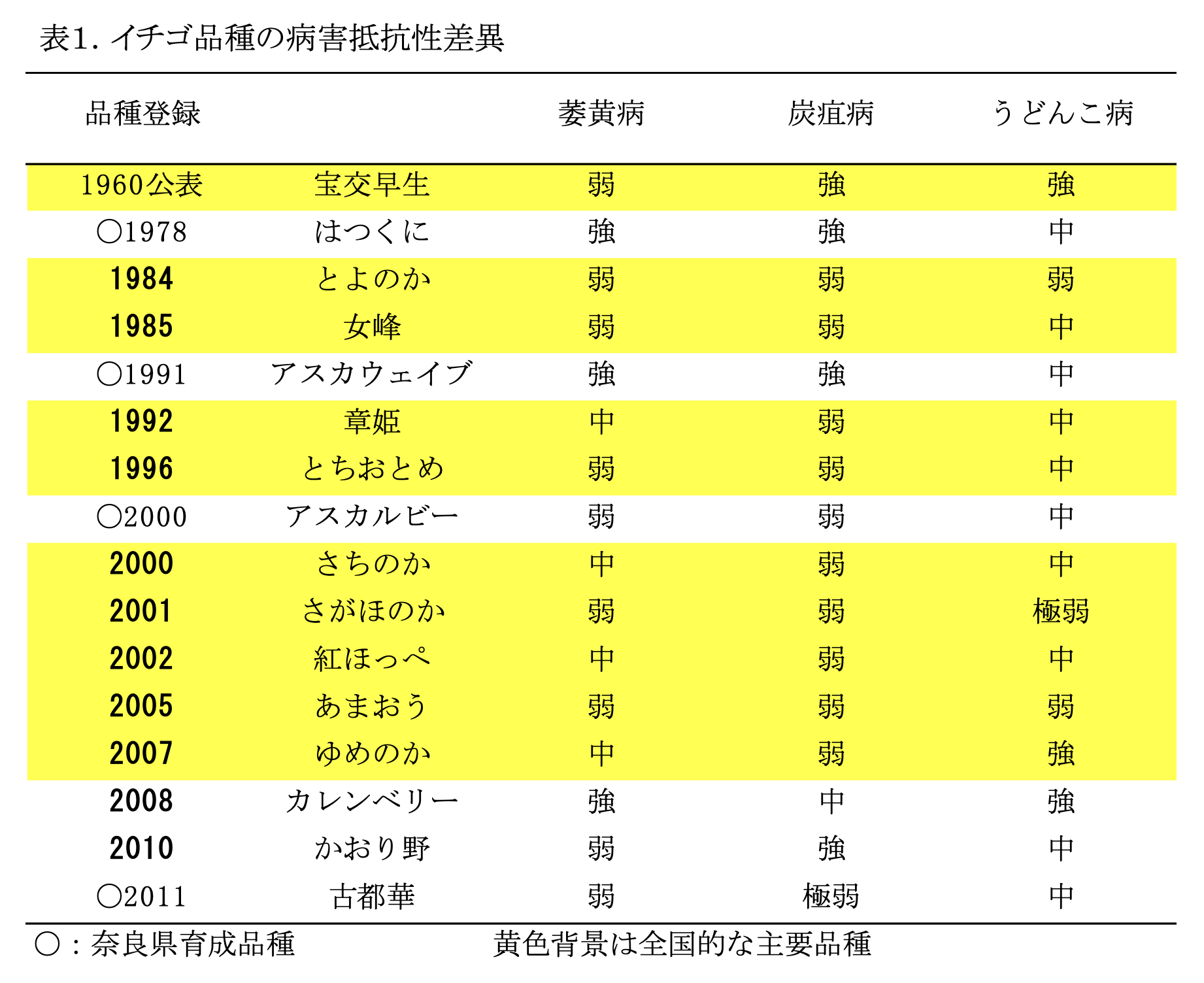

表1にイチゴ主要品種の病害抵抗性差異を示した。イチゴの重要病害である萎黄病、炭疽病、うどんこ病に弱い品種が多く、全てに強い品種は見当たらない。消費者に歓迎される甘くて多汁、果実が大きく、香りの良い高品質品種の多くは病気に弱い。奈良県ではこれまでに萎黄病やうどんこ病に強い「はつくに」を育成したが、小果が多く、糖度がやや低かった。萎黄病に抵抗性の「アスカウェイブ」は大果で甘味が強かったが酸味は少なかった。両品種は普及に至らなかったが、抵抗性品種の育種親や対照品種として現在も利用されている。一方、「アスカルビー」は、萎黄病や炭疽病に弱いが、大果で果汁が多く高糖度と程よい酸味があり、奈良県の代表品種になった。2010年に育成された「古都華」は、萎黄病、炭疽病、うどんこ病のいずれにも弱いが、果色と風味に優れ、濃い味を武器に人気を博している。イチゴの品種育成は、「病気に強く作りやすい」といった生産者や指導者ニーズよりも消費者(顧客)ニーズが優先している。

高品質イチゴの育成、生産を支える病害防除技術の開発

1) ウイルス病対策

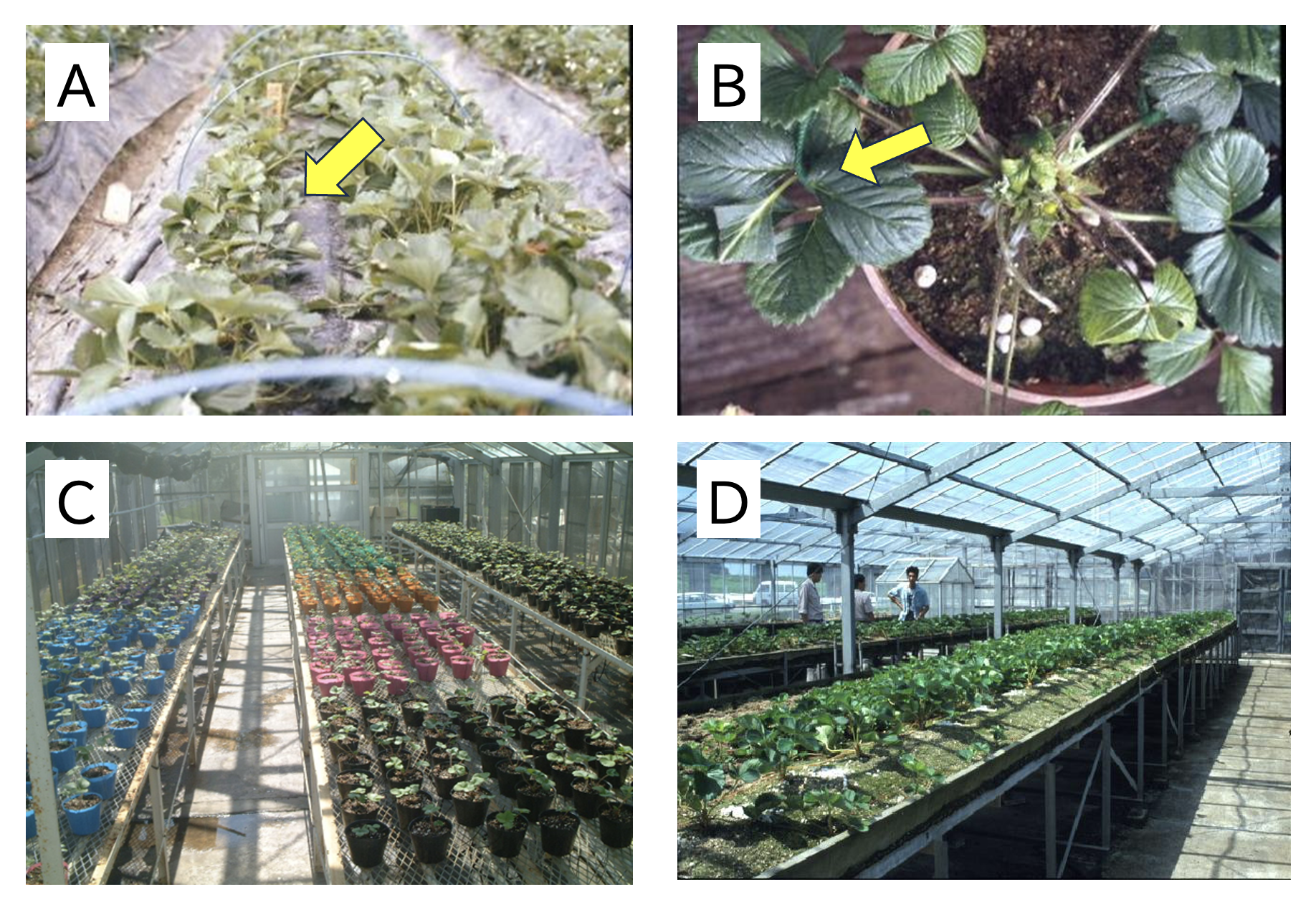

ウイルスの重複感染によってイチゴにすくみ症状が現れ減収したため(図1A)、1974年に奈良県優良親苗増殖事業が開始された。ウイルス検定は、症状が現れやすい野生種のイチゴに、栽培イチゴの葉を毛糸で巻いて接ぎ木し、野生種が発病しないウイルスフリーの栽培イチゴを選抜する作業である(図1B)。アブラムシによるウイルス感染を避けるために網室で原種苗を育成し、増殖して生産者の親苗として配布した(図1C,D)。この事業の効果は高く、ウイルスフリー株に更新された結果、感染率が激減した(1)。私は1978年にこの事業に関わったが、1980年代には現地の暴露調査でも感染株は発見されなくなった。

2) 萎黄病対策

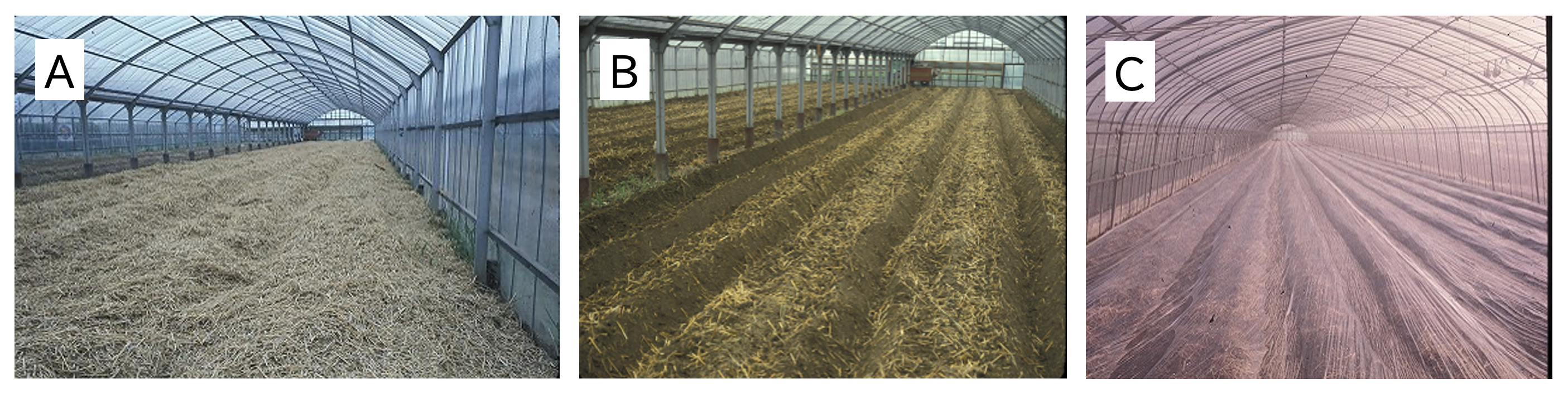

1970年代後半に奈良県農業試験場は、太陽熱利用による施設内の土壌消毒技術を開発した。夏期に稲わらを土壌混和して注水し、土壌表面をビニールで被覆してハウスを密閉する極めて簡単な方法である(図2)。半世紀近く経過した今日でも施設園芸農家ではこの作業が毎年続けられ、様々な作物の連作が可能になっている。地温40℃以上の湿熱状態で14日間以上保つことにより、萎黄病菌が検出されなくなる。稲わらやデンプンなど有機物を混和することで土壌の発酵が進み、酸化還元電位が低下することで殺菌効果は増強される(2)。太陽熱消毒は、萎黄病だけでなく、リゾクトニア病や白絹病、線虫など広範囲の病害虫に効果があることが明らかにされている。

3) 炭疽病対策

果実の柔らかい「宝交早生」から、硬くて輸送性に優れる「女峰」や「とよのか」に変わり、農家は競って導入した。ところが、これらの品種は炭疽病に弱く育苗圃で瞬く間に広がり、定植後も枯死株の発生が相次いだ。高温時の雨が2次伝染を進めていたので雨よけハウスで育苗し、同時に病原菌の飛散を防ぐために地上部への灌水を止め、底面給水することで病害の進展を食い止めることができた(3)。潜在感染株の検出にはPCR検査やエタノール簡易浸漬法、簡易培養法等があり、これらの方法と感染株の早期処分により無病苗の確保が可能になる(4)。

4) うどんこ病対策

「とよのか」が導入された結果、本病の多発が問題になった。「とよのか」は葉柄が長く、葉が大きいため薬剤散布時の重みで垂れ、葉裏に薬剤が付着しにくい。そこで、葉を立てて、通路側と条間の両方から散布することで農薬の付着率が向上した(5)。罹病性品種は育苗期からの薬剤による防除が必須であり、本圃では発生後の防除が難しい。感染苗を本圃に持ち込まないことが重要である(6)。防除効果の高い薬剤が多いが、DMI剤のなかには、MIC(最少阻止濃度)が高く、防除価の低い剤が出てきている。QoI剤やSDHI剤も耐性菌が発生する恐れがあるので、連用を避けるとともに、散布後の発病状態を注意深く観察して防除薬剤を選択する必要がある。

技術開発が支える地域ブランド農産物育成

植物防疫の技術は品種育成や栽培技術のように100のものを120にはできず、70に減るものを90でくい止めるような仕事と言われてきた。しかし、これまで述べてきた病害防除技術の開発によって防除が可能になると、新品種が続々と育成された。これらの多くは罹病性にも関わらず、大きさ、食味、形、香りなど特徴のあるすばらしい品質を備え、市場を賑わせている。さらに高設栽培のような生産コストの高い栽培様式が導入されたが、高品質イチゴの需要は高く、高コストに見合う単価で取引されている。農業分野における生産性は、このようなブランド農産物の育成と、それを支える技術開発の両輪が嚙み合うことにより向上し、好循環が生まれて持続的な発展が可能になると考えられる。

引用文献

- 小畠博文・杉浦哲也・峰岸正好(1981)「奈良県におけるアブラムシ伝搬性イチゴウイルス病の発生とその防除対策」 奈良県農業試験場研報 12:94-108.

- 小玉孝司・福井俊男(1982)「ハウス密閉処理による太陽熱土壌消毒法についてV. イチゴ萎黄病防除に対する適用」日植病報48(5):570-577.

- 岡山健夫(2023)「高品質のイチゴは炭疽病、萎黄病に弱い、その対策は?」i Plant 1(2).

- 平山喜彦(2023)「気づいた時にはもう遅い!潜伏感染するイチゴ炭疽病菌」i Plant 1(6).

- 谷川元一・中野智彦・萩原敏弘・岡山健夫・瀬崎滋雄(1993)「イチゴうどんこ病 (Sphaerotheca humuli) に対する薬剤の防除効果と葉面における薬剤付着量との関係」日本農薬学会誌18(2):135-140.

- 岡山健夫(2023)「高品質のイチゴはうどんこ病に弱い、その対策は?」i Plant 1(6).