谷名 光治

はじめに

イチゴ炭疽病(原因菌はカビ Colletotrichum fructicola など)は、発病した部位に大量の胞子を形成し、雨や頭上かん水などの水滴の跳ね返りによって胞子が飛散し周辺のイチゴに被害が拡大する(1)。イチゴ炭疽病菌胞子(以下、胞子)の飛散防止には雨よけや株元かん水などの管理が有効であるが、岡山県のイチゴ産地の育苗床でこれらの管理を行っていても炭疽病が蔓延する事例が認められた。そこで、生産現場において胞子飛散の要因となる「水」に関係する管理の観察や生産者からの聞き取りを行ったところ、「病害虫防除のための薬液散布」が胞子の飛散に関与している可能性が考えられた。そこで、モデル試験を実施したところ、実際に薬液散布で胞子が飛散することを確認するとともに有効な防除対策も明らかにしたので紹介する。

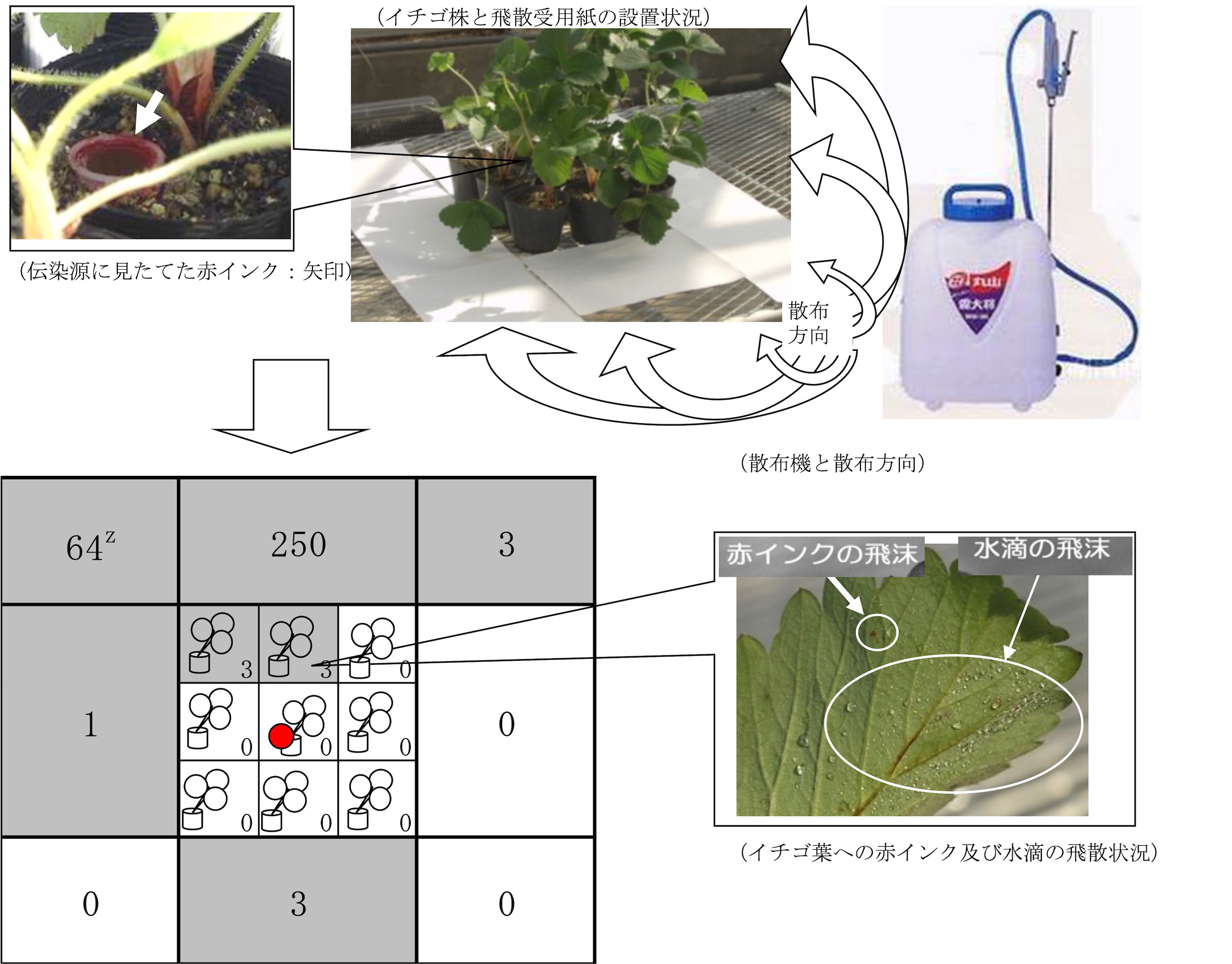

薬液散布の噴霧圧で胞子に見立てたイチゴ株元の赤インクが飛散する

胞子の飛散状況を可視化するため、赤インクによるモデル実験をした。大量の胞子の代わりとして赤インクを入れた上面開放のマイクロチューブをイチゴポット苗(直径9 cm)の株元に埋め込み、その株を取り囲むように別のイチゴ株8株を均等に配置した。赤インクは胞子(14~21×3.7~6.3 μm)と同様に防除散布薬液の平均粒径(50~80 μm(2))より十分小さく、大まかな飛散状況を把握するために適当な材料であると判断した。8株の外側にはさらに取り囲むように白色のA4用紙を敷き詰めた。その後、薬液散布の再現として、一方向から動力噴霧器で薬液に見立てた水道水を散布した。噴霧圧は、15秒間に300 mlの噴霧量とした(背負式動力噴霧器(霧大将MSB151:株式会社丸山製作所。噴霧圧Hに設定))。その結果、目視観察で赤インクの周辺株への飛散が確認された(図1)(3,4)。

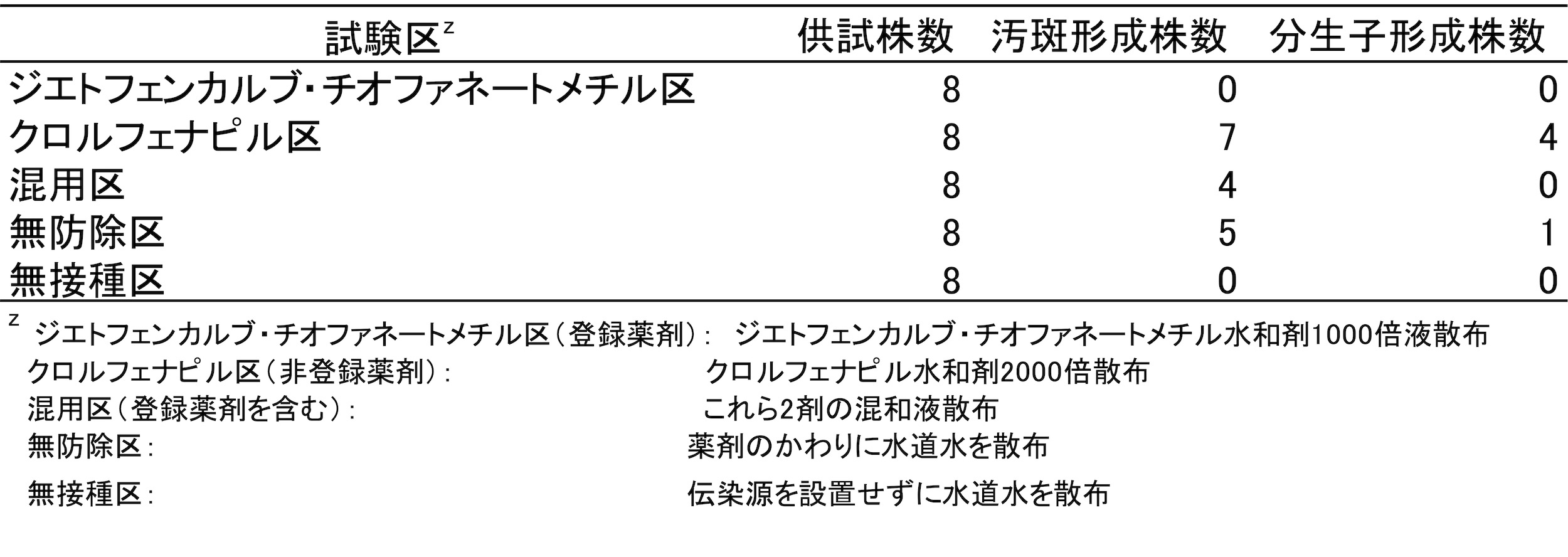

実際に薬液散布がイチゴ炭疽病の2次伝染を生じさせる

イチゴ葉に形成された胞子を用いてモデル実験をした。予め炭疽病菌を接種してイチゴの葉上に胞子を形成させたポット苗を伝染源として中央に設置し、周囲に健全なイチゴポット苗(直径9 cm)をポット同士が接触する程度に、均等に8株配置した。その後、直ちに薬液散布を行った。薬液は、イチゴ炭疽病に登録のある薬剤(以下、登録薬剤)、殺虫剤、登録薬剤と殺虫剤の混和薬液または水道水を用いて30秒間(600 ml)均等に散布した。その結果、水または殺虫剤薬液の散布では周辺株に炭疽病発病の指標となる汚斑(図2)が形成され、汚斑からは生きた炭疽病菌が検出された。なお、登録薬剤を含む薬液散布では周辺株に汚斑が形成されないか、形成されても生きた炭疽病菌が検出されなかった(表1)(3,4)。

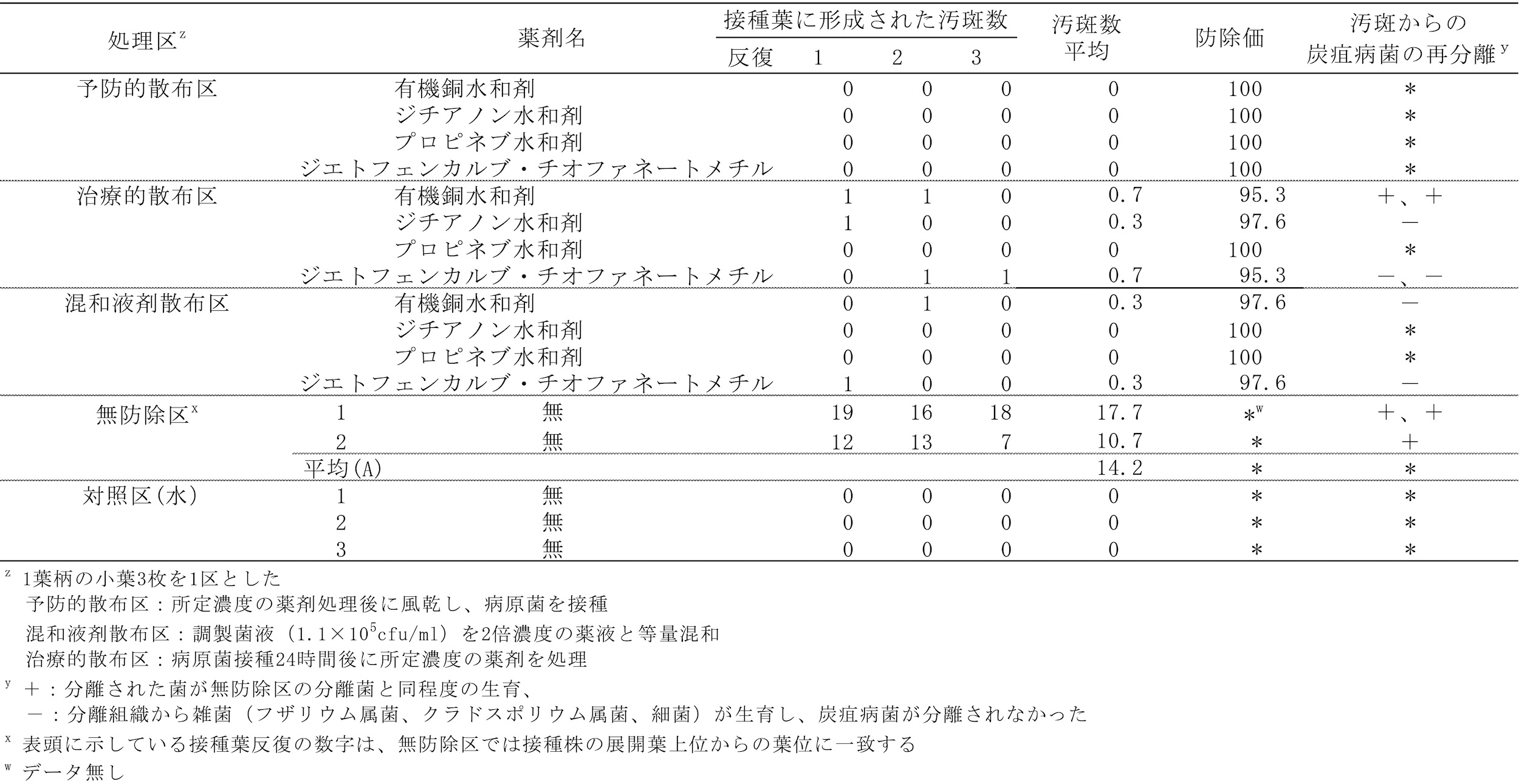

薬液散布時に登録薬剤を加用すれば2次伝染が防げる

薬液散布による2次伝染防止について試験した。健全なイチゴ苗を供試して、①薬液散布後、乾燥してから胞子調製液を散布(予防的散布)、②胞子調製液散布24時間後に薬液散布(治療的散布)、③胞子と薬液の混合薬液を散布(胞子・薬液混和液剤散布)、④胞子調製液のみ散布(無防除)を比較した。①~③の薬剤は表2に示す登録薬剤4種を個々に供試した。その結果、①の予防的散布及び③の胞子・薬液混用液散布では汚斑の形成が認められないか、認められても生きた病原菌が検出されなかった。②の治療的散布及び④の胞子調製液散布では汚斑の形成及び生きた病原菌が検出される場合が認められた。以上のことから、イチゴ炭疽病は少なくとも胞子飛散と同時までの登録薬剤の薬液散布が本病の蔓延防止に有効であることが示唆された(表2)(2,3)。

以上の試験結果から、イチゴ炭疽病の蔓延を抑制するためには、薬液散布によっても胞子が飛散する可能性があることに留意すべきであり、胞子の飛散が懸念される場面においては予防的な登録薬剤の散布が肝要であることが明らかとなった。