東條 元昭*・川澄 留佳・岸 春希

*責任著者

はじめに

ミミズ堆肥(vermicompost)については、その歴史や作製法のほか (1)、家畜糞や食品残渣から作るミミズ堆肥の植物病による被害を軽減する効果 (2)について紹介してきた。ミミズ堆肥は古来より農業分野で利用されてきたが、近年では科学的な知見が蓄積され、土壌改良資材のひとつとして位置づけられている (3)。ここではタケが持つ特性に着目し、著者らが独自に取り組んできたタケ由来ミミズ堆肥を作出する試みについて、これまでに明らかになった植物病軽減効果とそのしくみも含めて紹介する。

タケ由来ミミズ堆肥の作出

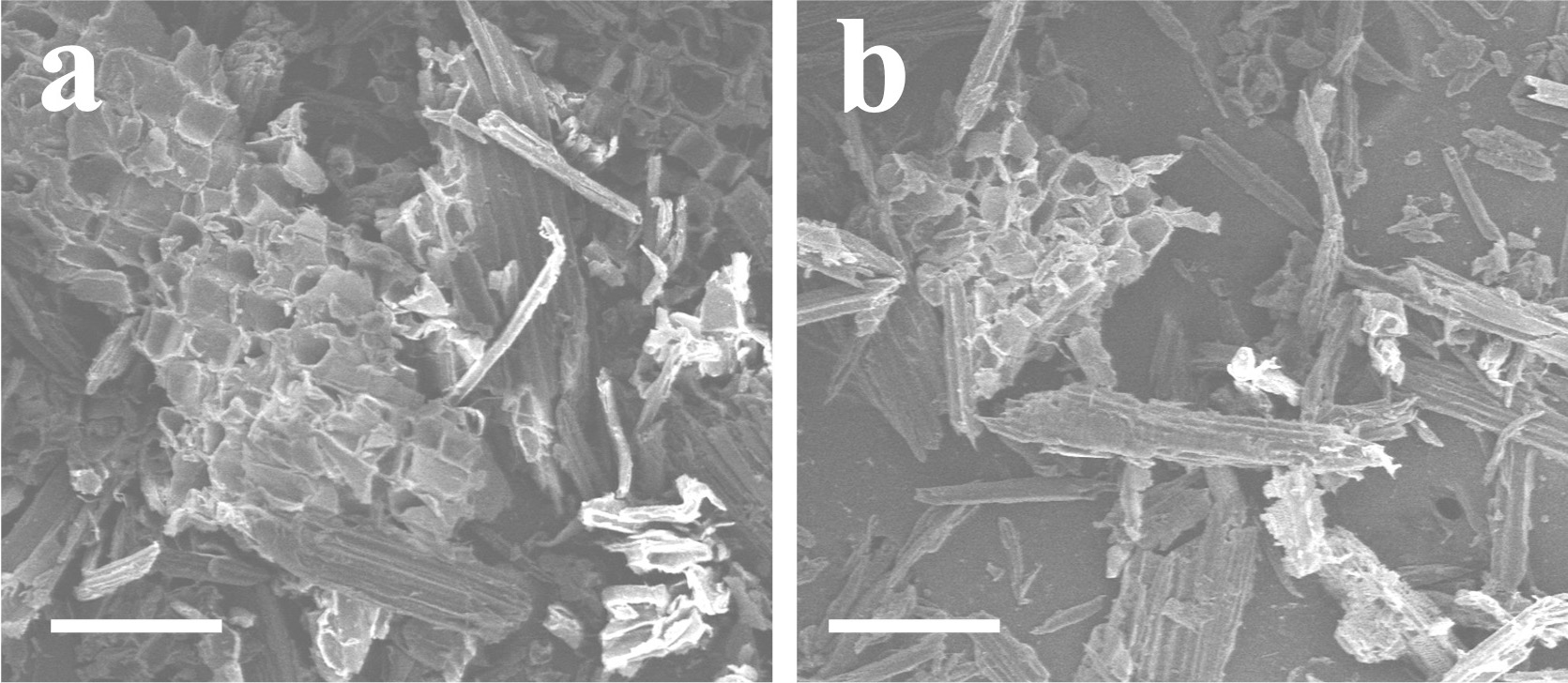

タケ材の粉末は硬質で他の木質資材に比べて分解が遅く、また多孔質であるために微生物が棲む表面積が広くなる (図1)。このようなタケ材の特質は土壌微生物叢を豊かにし、病原菌と空間的あるいは栄養面での競合を誘発して植物病による被害を軽減する効果をもたらすと考えられる。さらにミミズを加えることで団粒構造※がより発達し、通気性・排水性・保水性のバランスが取れた堆肥になる可能性が高い。しかしタケ材のミミズ堆肥化は世界的に例が無く、その植物病の抑制効果についてはこれまで知られていなかった。タケ由来ミミズ堆肥については、著者らの研究室では2010年にまず作出方法を確立した (4)。また、異なる種類のタケを材料にミミズ堆肥を作出したり (5)、水耕栽培での植物病抑止に利用する技術についても検討中である (6, 7, 8)。ここではこれらのうち、すでに公表されたかあるいは特許化されたものについて紹介したい。

※団粒構造:土の粒子が集まって、だんご状態をなし、これがさらに集まった状態のこと。 粒子の隙間が水分や空気の通り道となり、植物の生育に適した土となる。

著者らは、タケ材粉末の材料として主にモウソウチクを使っている。モウソウチクは木質材として日常生活に欠かせないものであったが、近年は用途が少なくなった。生育旺盛なために農業ハウスの中に太い地下茎を伸ばして侵入したり、イノシシ等の害獣の棲みかになっている。そのためモウソウチクを利用することは放置竹林問題の解決にも繋がる。堆肥化に使うミミズには、入手し易くミミズ堆肥化でも良く使われる釣りエサ用ミミズ(シマミミズ)を選んだ。予備実験で粉末化したモウソウチクにミミズを投入したところ、逃亡するかあるいは黄色い体液を出して死んだ (4)。モウソウチクに含まれるサポニン類が主な原因と考えられたため、モウソウチク粉末を一晩水道水にさらし、ミミズに有害な物質を除去した後にミミズを投入した。その結果ほとんど逃亡せずに長期間生存し、モウソウチクの粉末の全てをミミズが糞化することができた。ただし、タケは構成元素のほとんどが炭素であるためにタケ材だけではミミズの生育が悪かった。そこで窒素源としてマメ科植物のクズの茎葉を添加した。クズもかつては有用な植物として日常で活用されていたが、現在はほとんど利用されなくなっているばかりか、過繁茂する雑草として国内外で深刻な問題になっており、大学キャンパスでも至る所ではびこっているので、有効利用の意味も込めて窒素源として選んだ。モウソウチクとクズを材料に実験を繰り返し、以下のレシピを作った (4)。

タケ由来ミミズ堆肥レシピ [You, 2020 (4)を一部改変 ] (図2)

<材料> モウソウチク材の粉末(一晩水に浸けたもの)10 kg 、クズの乾燥茎葉100 g、市販の釣りエサ用ミミズ100 g

<手順> 水に一晩浸け、湿った状態のモウソウチク粉末とクズをプラスチックケースなどに入れて混ぜ合わせ、3週間置く。その後 釣りエサ用ミミズ100 gを加えて、室温(25℃~28℃を推奨)に8~12週間静置し、土がミミズの糞に全て置き換われば(黒褐色を帯びた状態になれば)完成。なおミミズを使わずに堆肥化した場合、堆肥化に16週間以上の期間を必要とした。なお、このレシピはクズを油粕に代えて病害軽減効果を高めるなど、現在も改良を進めている (5, 6)。

タケ由来ミミズ堆肥の植物病軽減効果

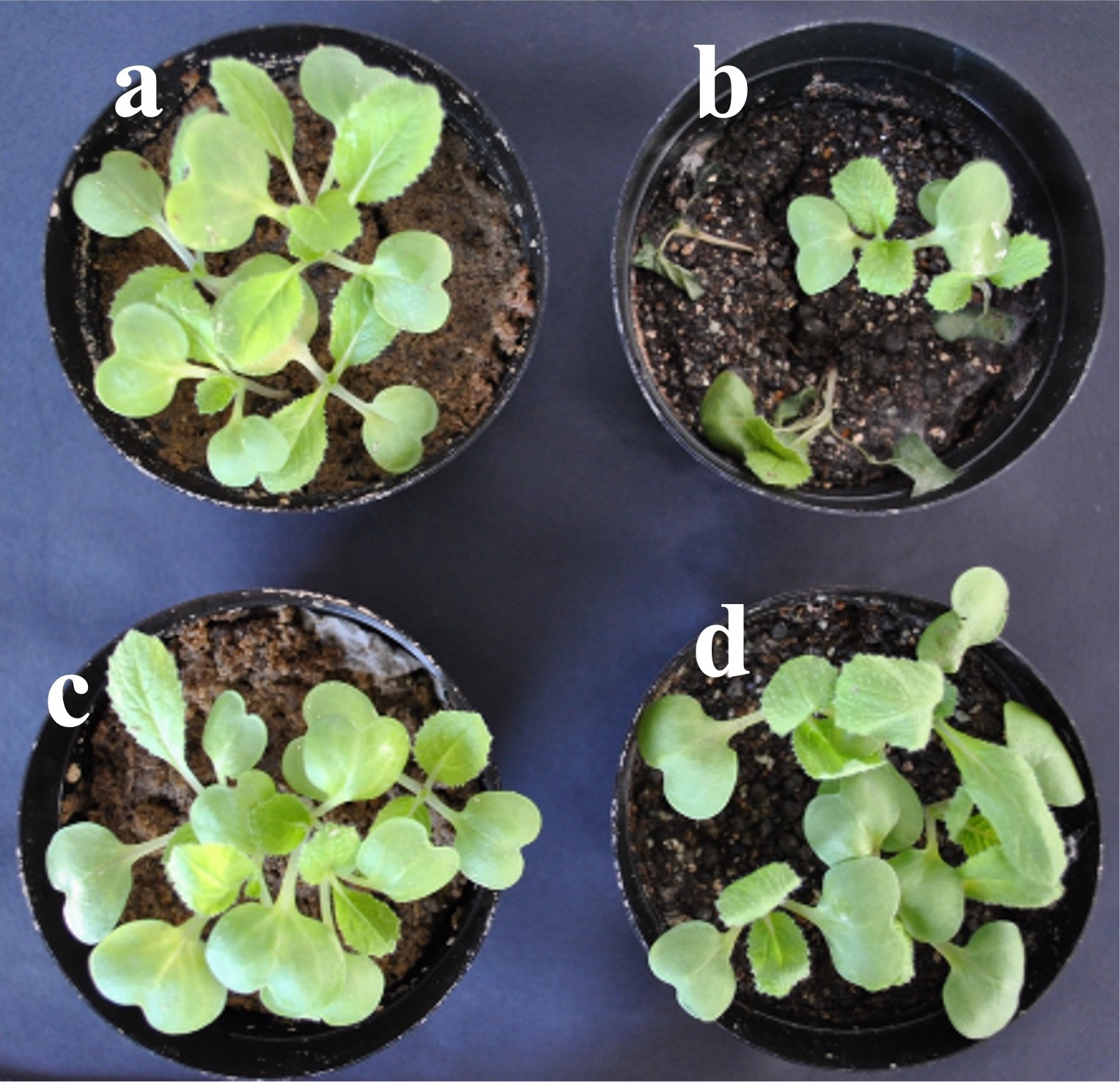

上記のレシピで作ったタケ由来ミミズ堆肥の植物病軽減効果を、土壌伝染性で苗立枯病などを引き起こすピシウム菌(Pythium aphanidermatum)とハクサイの幼植物を使って調べたところ、タケ由来ミミズ堆肥を市販育苗土に混合した場合に、市販育苗土だけの場合よりも高い病害抑制効果が見られた (図3) (4)。植物寄生性線虫に対する病害抑制効果も明らかにした (5)。

これらの研究の過程で、野菜くず等のミミズ堆肥に比べてタケ由来ミミズ堆肥がより優れている点も明らかになった。従来の野菜くず等の食品残渣由来ミミズ堆肥は、季節によって調理に使われる野菜の種類が変化するために材料が季節によって変わり、植物病軽減効果が安定しない。これに比べてタケ由来ミミズ堆肥は一年を通じて材料がほとんど変わらないため、植物病軽減効果が安定していた (4)。

さらにタケ由来ミミズ堆肥をバーミキュライトで1/5に希釈し、その少量を株元に施用することで、養液栽培条件のホウレンソウ立枯病に対する軽減効果が見られた (8, 9)(特許出願中)。タケ由来ミミズ堆肥の実用化の課題として製造コストが高いことが挙げられるが、養液栽培で少量施用する手法はこの課題の解決につながる可能性がある。

タケ由来ミミズ堆肥の病害軽減効果の要因

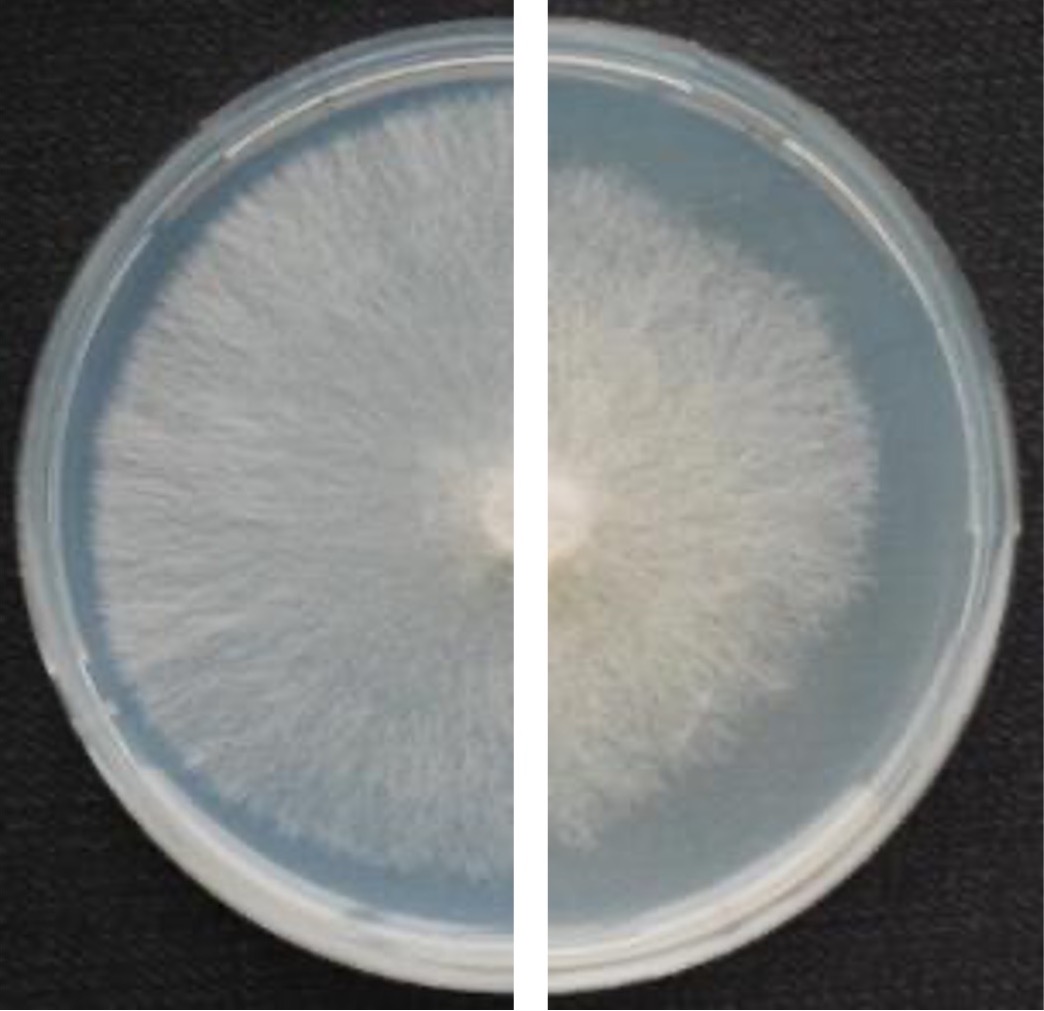

タケ由来ミミズ堆肥中の微生物量や種類を培養法や次世代シーケンサーを用いて調べたところ、市販育苗土よりも多くの種類と密度の微生物を含むことがわかった (4)。またこの堆肥に含まれる抗菌物質を調べたところ、とくに土壌伝染性で根腐病などの原因であるリゾクトニア菌(Rhizoctonia solani AG-1 IB)の生育を抑制する物質が含まれることがわかった (図4)。この抗菌物質の一部を単離したところ、エルゴステロール化合物(ergosterol peroxide) とその類似物であった。これらの物質はタケ由来ミミズ堆肥の原料であるモウソウチクからは検出されなかったことから、堆肥化の過程でできたものと考えられた (4)。

まとめ

タケ由来ミミズ堆肥についてこれまでに明らかになった特性から、実際の畑で利用できる可能性が出てきた。今後の課題として、1)タケミミズ堆肥の植物病抑制効果について実際の畑を用いた試験での評価、2)コストダウンのための大規模なミミズ堆肥作りと少量施用の効果実証などがある。一方でタケ由来ミミズ堆肥の病害軽減効果には未だ不明な部分が多くあり現在調べている (10)。タケ由来ミミズ堆肥が未利用資源の地域循環や有機・減農薬栽培で活用できるように、今後も研究を進めたい。

引用文献

- 東條元昭 (2025) 「土壌改良資材による植物病害の発病抑制」 日本農薬学会設立50周年記念出版「IPMのイノベーション」(山本 敦司 監修) pp. 50−58,日本農薬学会,東京(印刷中).

- 東條元昭ら (2024)「ミミズ堆肥とは?」 i Plant 2 (8).

- 東條元昭ら (2024)「ミミズ堆肥で植物病害を軽減する」 i Plant 2 (11).

- You XD (2020) Development of vermicompost from moso-bamboo, and analysis of its mechanisms of plant-disease suppressiveness. (尤暁東、モウソウチク由来ミミズ堆肥の作出とその植物病害抑制機構の解明、大阪府立大学博士論文)

- 特許第6712044号 (2020) .

- 川澄留佳・東條元昭 (2023) 「異なる原料から作られたタケ由来ミミズ堆肥の病害抑制効果の比較」 日本植物病理学会大会講演要旨.

- 川澄留佳・東條元昭 (2023) 「タケ由来ミミズ堆肥の植物病害抑制効果に関わる化学的要因の調査」 日本土壌微生物学会大会講演要旨.

- 川澄留佳ら (2022) 「養液栽培で発生する Pythium aphanidermatumによるホウレンソウ立枯病に対するタケミミズ堆肥の抑制効果の可能性」 日本植物病理学会大会講演要旨.

- 川澄留佳・東條元昭 (2022) 「加熱処理したタケ由来ミミズ堆肥が水耕ホウレンソウの成長に及ぼす影響と同堆肥の微生物相変化について」 日本土壌微生物学会大会講演要旨.

- 川澄留佳・東條元昭 (2023) 「土耕と水耕栽培でのタケ由来ミミズ堆肥による病害抑制効果の評価と抑制メカニズムの解明」 日本植物病理学会大会関西部会講演要旨.