小俣 良介

宮田 穂波

はじめに

2024年10月埼玉県において、外来種であるチュウゴクアミガサハゴロモによるチャへの加害が国内で初確認された(1)。産卵より生じた傷による枝先の枯死や、手摘み園における新芽の生育阻害などが懸念されたため、秋整枝※1励行するなどの注意喚起を行った(2)。その結果、これまでのところ目立った被害は出ていない。また、2025年7月には埼玉県茶業研究所内のチャでアオバハゴロモが大量発生した。従来、アオバハゴロモは茶園に発生する害虫の中でも顕著な被害をもたらすものではなかったが、本年は摘採面※2近くの枝が枯死し、坪状に枯れるなど、これまで見られなかった被害が発生していた。いずれもさまざまな植物を吸汁加害する広食性の害虫だが、これらを対象としたチャ(茶)の登録農薬はない。本稿では、チャに発生したこれらハゴロモ類の生態を紹介する。

※1夏以降に伸びた徒長枝を中心に刈り落とす整枝作業。翌春の芽の均一性と収量構成の調整を目的とする。

※2チャの新芽を均一に摘み取るために整えられた、畝の樹冠面。

チュウゴクアミガサハゴロモ

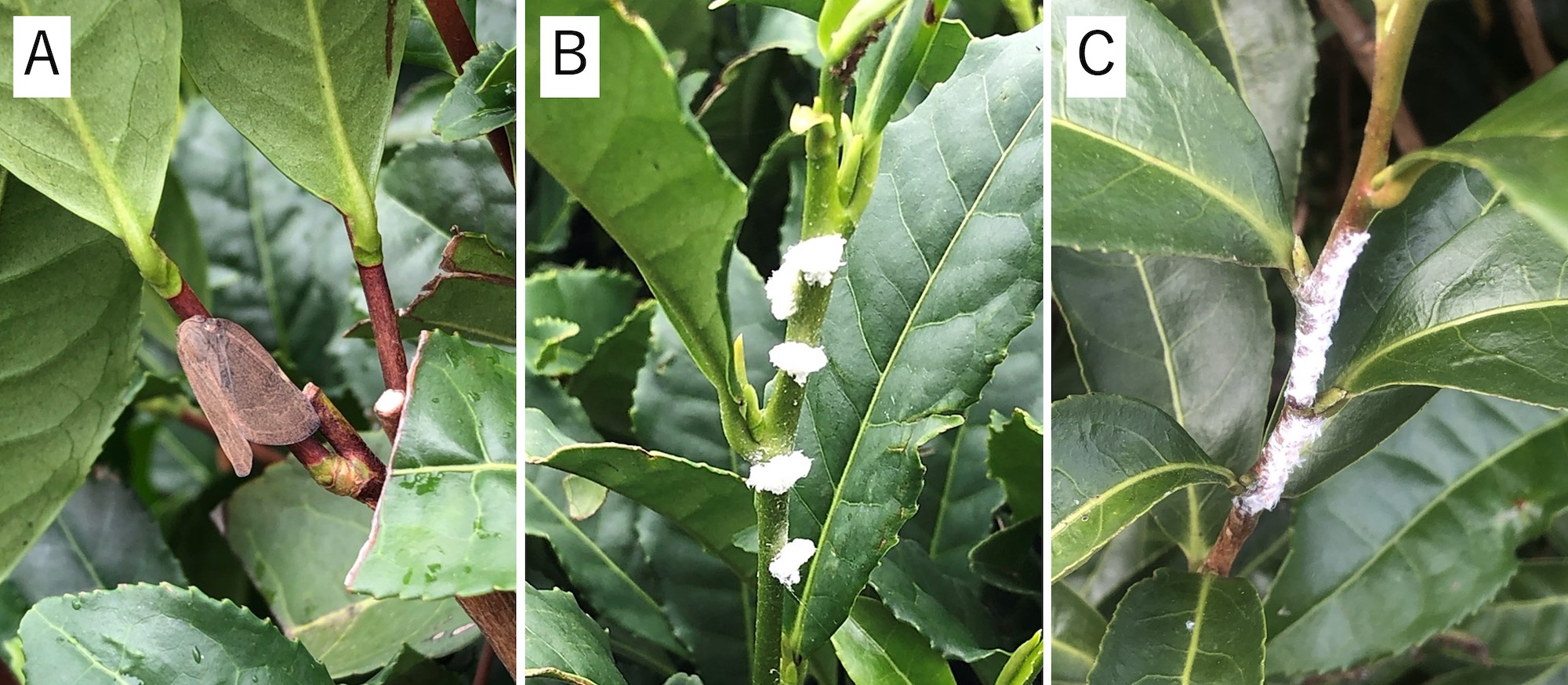

成虫の翅(はね)の長さは約14㎜で、体長は11~14mm、前翅は赤褐色ないし茶褐色~暗褐色もしくは鉄さび色を呈し、翅の縁の中央部に三角形の白斑が一対ある。幼虫は白色で背面に小黒点をもち、腹部から糸状の白い毛束を広げた形をしている(図1)(1, 3)。2024年に埼玉県の病害虫防除所が定点調査を行ったところ、本種が茶園の徒長枝※3を中心に産卵・加害していることが確認され、チャにおける国内初の加害事例となった。同時に、周辺にはほかにも様々な作物への加害が認められた。

本種の発生生態については不明な点が多い。成虫が誘蛾灯(蛍光灯20W)に捕獲されることを利用して、2024年10月の初確認から、冷蔵保存してあったサンプルをさかのぼって再調査した結果、初飛来日は7月16日、ピークは9月19日と10月6日、終息日は10月27日であった。茶園における生活史(年間の発生回数など)は現在調査を進めているところであるが、秋に伸長したチャの徒長枝に多数の産卵痕(図1C)が確認されたため、これらを除去する対策として、秋整枝を励行している(4)。これにより整枝前と比べて約8割の産卵痕を除去できると期待され(5)、加えて翌年の春整枝でさらに5cm程度刈り込むため、さらなる個体密度の抑制が期待される。2025年は、幼虫がふ化する時期が一番茶収穫期よりも遅かったため、白色の幼虫が収穫芽に混入するなどの目立った被害はほぼ発生しなかった。なお生産現場では、本種の産卵痕をクワシロカイガラムシの雄まゆ(小さく白い筒状のまゆがたくさん枝に集合している)だと誤解した例があったので注意を要する(6, 7)。

本種は、茶園内で世代を繰り返すことが可能と考えられる。現時点ではチャに目立った被害はないものの、ブルーベリーや花木は本種による被害が生じやすいため、これらの生産ほ場が周辺にある場合、茶園が発生源となって被害を出してしまう可能性がある。また、高級茶を生産する手摘み園では秋整枝を行わないため、産卵により生じた傷から先の枝での新芽の生育阻害が懸念される。今後も継続的な注意が必要である。

※3勢いよく伸びた枝のこと。チャでは秋以降に多く見られる。

アオバハゴロモ

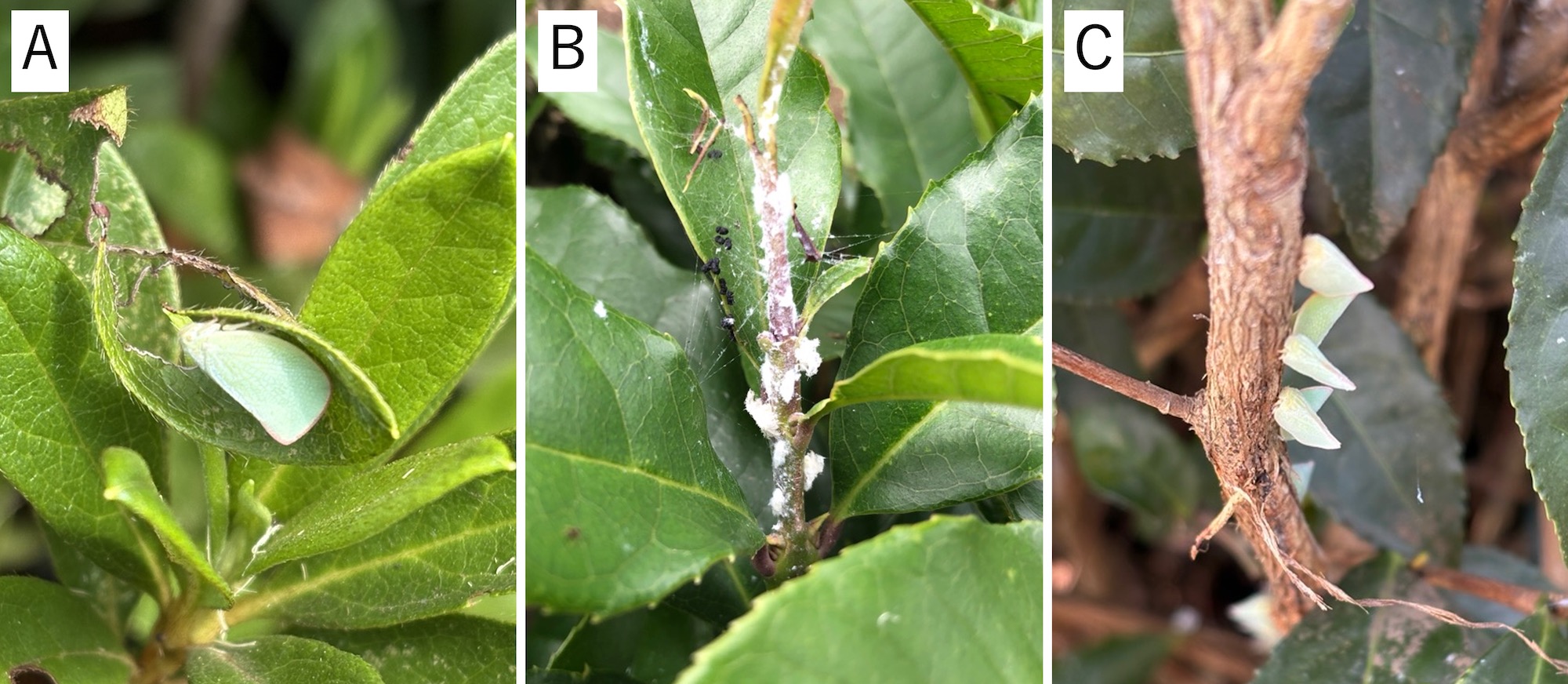

本種は在来種であり、成虫が翅を閉じた姿を横から見ると扇状をしている。また、約10cmの翅には薄緑色の地色に細い赤色の縁取りがあり、美しいハゴロモとして知られる(図2)。幼虫は白色の綿状のロウ物質に覆われた姿をしている(図2B)。成虫・幼虫ともに吸汁により加害する。幼虫は枝にコロニーを形成し、綿状のロウ物質によって枝を白く汚す(図2B)。

成虫はチュウゴクアミガサハゴロモと同様に成虫は誘蛾灯に捕獲されるため、捕獲個体を計数したところ、初飛来日は7月10日、ピークは7月15日、終息日は8月30日であった。本種は年1回発生する。

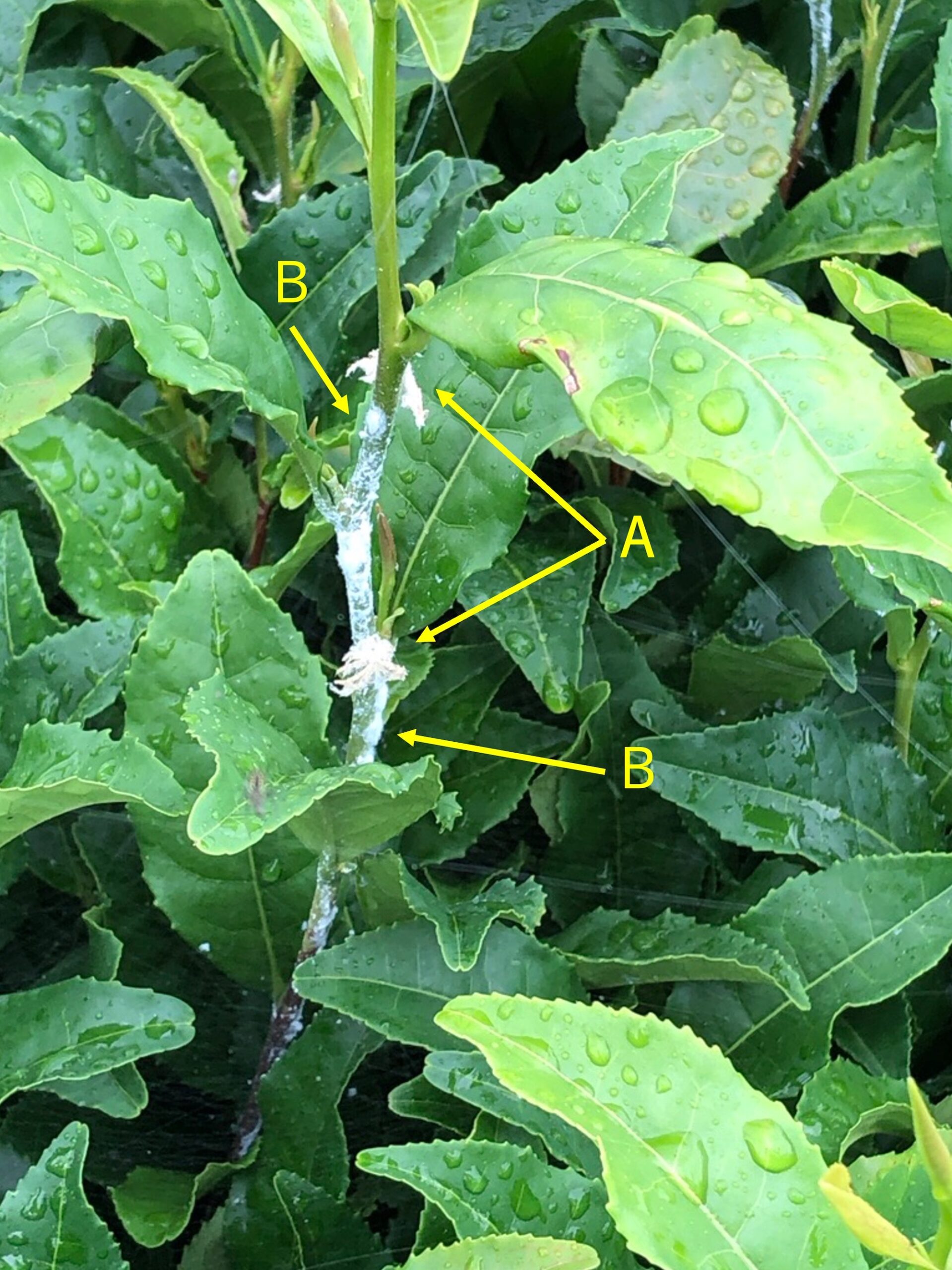

多発生して問題となることがあったが、チャに対する顕著な被害は報告されていなかった。しかしながら、2025年7月に埼玉県茶業研究所の茶園において本種幼虫が大発生し、摘採面上の細い枝が多数枯死したほか、畝の側面の枝が坪状に枯れる被害が発生した(図3)。また、従来は枝が硬化していない部分で寄生が見られていたが、茶株内の木化している部位に寄生し、枝を白く汚す様子も確認された(図3)。夏期に摘採面付近の茶株内の温度が40℃前後の高温になることから、こうした環境要因が本種の被害発生や生息部位の変化に影響を与えている可能性がある。

本種では、木化している枝が幼虫の分泌するロウ物質により白く汚れた被害の様子が、チャ樹の枯死や坪状の枯れを引き起こすクワシロカイガラムシの雄まゆに似ており、誤解して誤った薬剤散布を行うなど生産現場での混乱を招く可能性があるので注意を要する(6, 7)。

引用文献

- 埼玉県病害虫防除所 (2024) 「令和6年度 発生予察情報 特殊報第2号」(2025年10 月8日閲覧)

- 埼玉県茶業研究所 (2024) 「新害虫 チュウゴクアミガサハゴロモの発生に注意」(2025年8月26日閲覧)

- 鈴木真裕・東條元昭 (2025) 「侵入害虫「チュウゴクアミガサハゴロモ」に注意!-その特徴と対策-」iPlant 3(8).

- 埼玉県茶業研究所 (2024) 「新害虫 チュウゴクアミガサハゴロモの発生に注意」(2025年8月26日閲覧)

- 宮田穂波ら (2025) 「埼玉県の茶園におけるチュウゴクアミガサハゴロモの発生」第69回日本応用動物昆虫学会 大会講演要旨集p.98.

- 小俣良介 (2023) 「米ぬかを使ったカイガラムシの防除法 ~チャのクワシロカイガラムシを中心に~」iPlant 1(9).

- 埼玉県茶業研究所 (2025) 「チャの白い虫たちに注意」(2025年10月8日閲覧)