森川 はなの

東京大学 大学院農学生命科学研究科

前島 健作*

*責任著者

はじめに

イムノクロマト法とは、抗体を利用した簡易・迅速・安価な検査技術で、検査したい植物の葉などを5ミリ角程度に切って専用の抽出液中でつぶし、そこにイムノクロマトストリップという短冊状の試験紙(以下、ストリップ)の一方を浸し、5 ~ 15分ほど待てば、ウイルスやバクテリア、カビなどに感染しているかいないかが診断できる。同じしくみで新型コロナウイルスなど人間やペット、家畜などの病気の診断キットも普及している。遺伝子診断法とは異なり、高価な試薬や設備を必要としないので農業生産現場でも利用されている。本稿ではイムノクロマト法の原理と実際の使用法について紹介する。

イムノクロマト法の原理

イムノクロマト法は抗原と抗体が結合する免疫反応を利用している。脊椎動物は体外から異物(抗原)が侵入すると、それを認識し抗体と呼ばれるタンパク質が体内でつくられる。これを応用して、検査したい病原体(抗原)をウサギなどに注射して出来た抗体を利用する。抗原と抗体が結合する部位には「かぎとかぎ穴」のような関係があるため、抗体は特定の抗原としか結合しない。

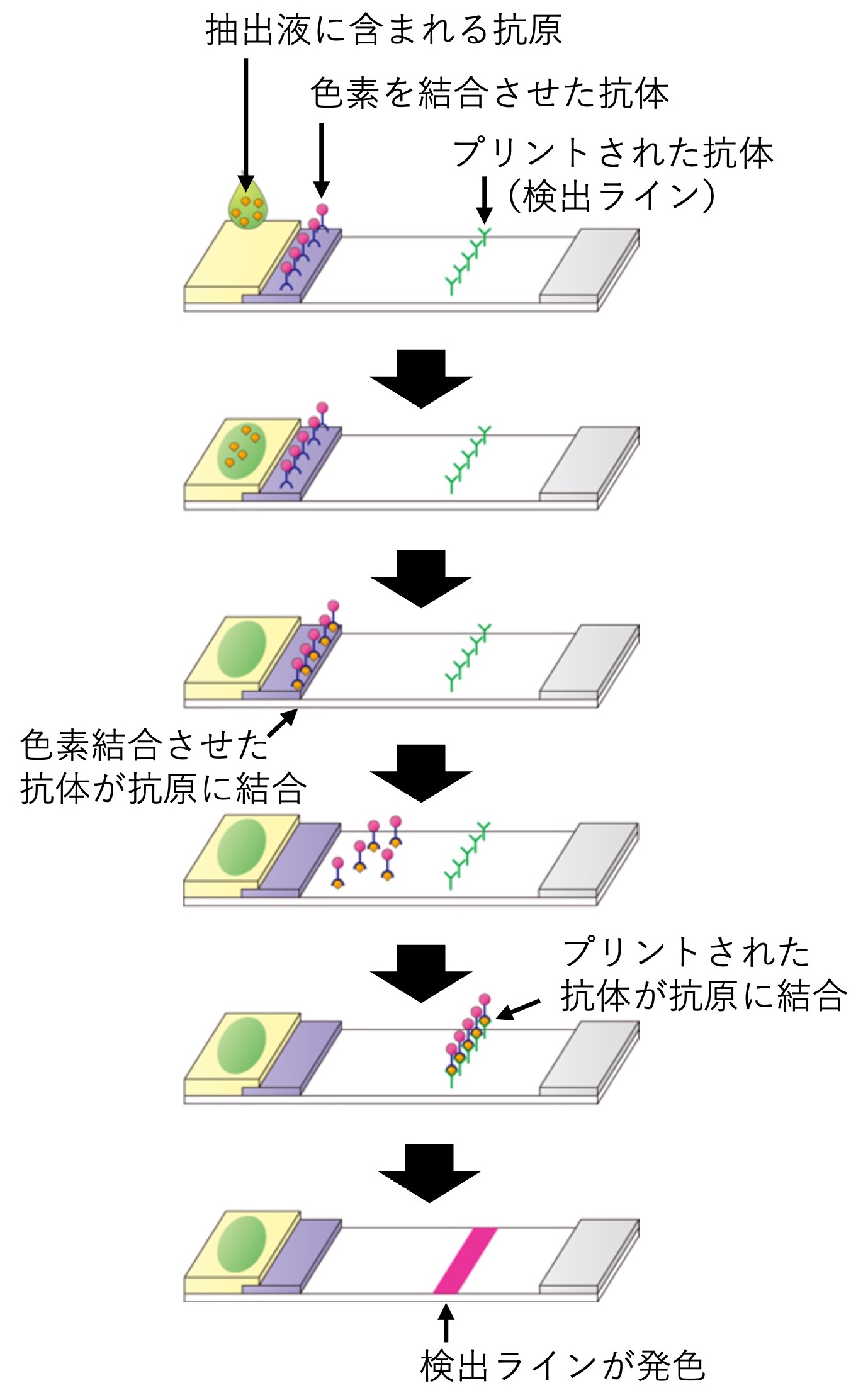

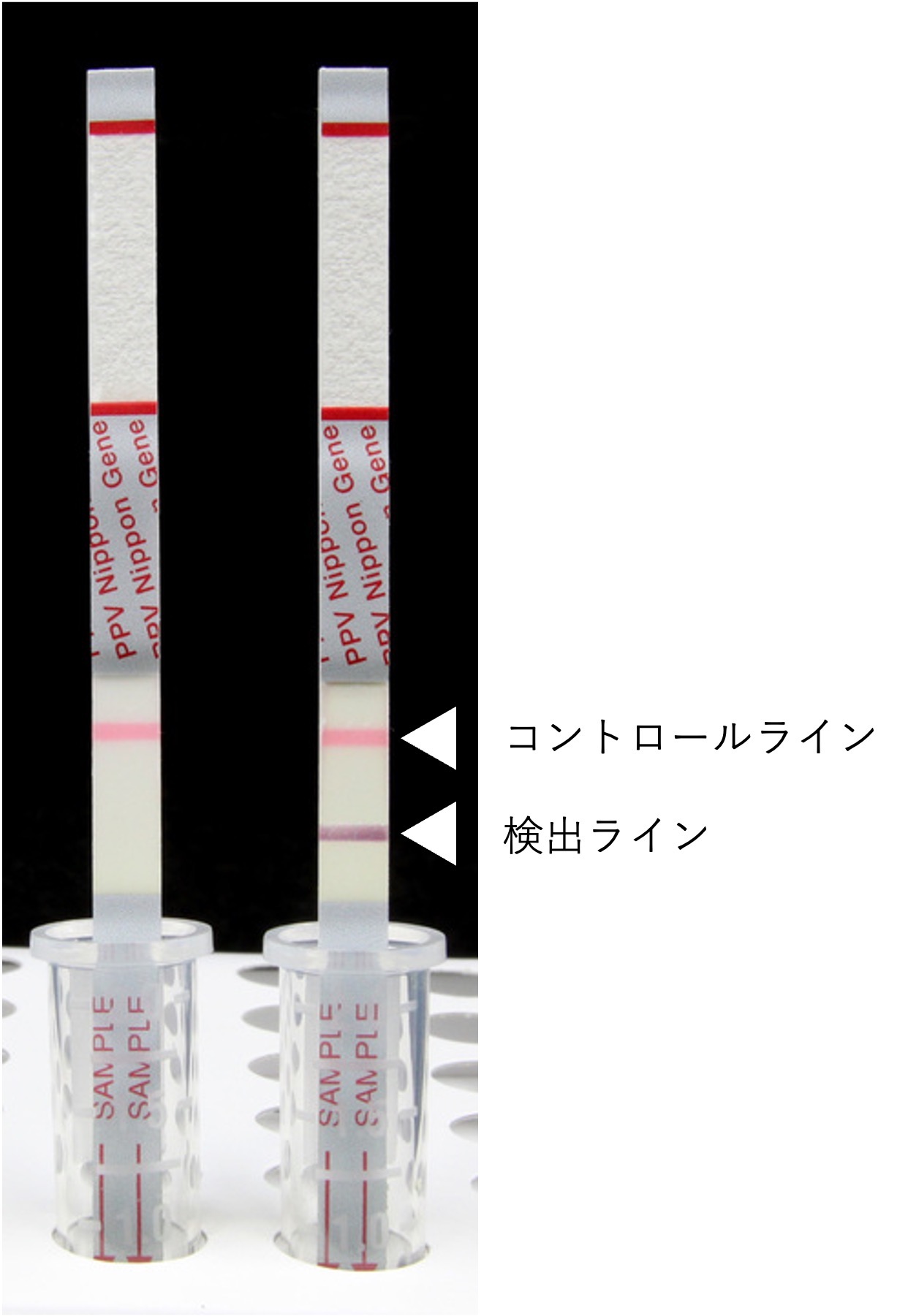

イムノクロマト法の原理を図1に示す(1)。ストリップは、判定したい病原体(抗原)に対して作った抗体が2カ所に配置されている。1カ所目はストリップの抽出液に浸す端付近のパッドの中に色素を結合させた抗体が含まれており、2カ所目はストリップの途中に線状にプリントされている(検出ライン)。試験紙の端を病原体(抗原)に感染している検体をつぶしてつくった抽出液に浸すと、液が吸い上げられるときに抗原も一緒に吸い上げられ、最初にパッドの中で色素の付いた抗体と結合する。色素の付いた抗体と結合した抗原はさらに吸い上げられ、検出ラインに達すると、ライン上にプリントされた抗体と再び結合しそこに止まる。このとき、抗原に結合している色素は狭いライン上に凝集するため、色素のラインが肉眼で見えるようになる(1)。抽出液中に標的の抗原がない場合はこの反応は起こらない。なお、検出ラインより上にコントロールライン(標的となる抗原の有無に関わらず現れるライン)がある製品が一般的なため、1本のみ線が現れた場合は陰性、2本の線が現れた場合は陽性と判断することになる(2)。

おわりに

イムノクロマト法を使えば顕微鏡や培地がなくても、病原体の有無が短時間で調べられるうえ、場所を選ばず温室や野外でも迅速かつ簡便に実施できるため、生産現場での迅速診断に適しており、植物病の拡大を早期に抑止することができる。