田中 貴幸・西岡 輝美

大阪公立大学 農学研究科

東條 元昭*

*責任著者

はじめに

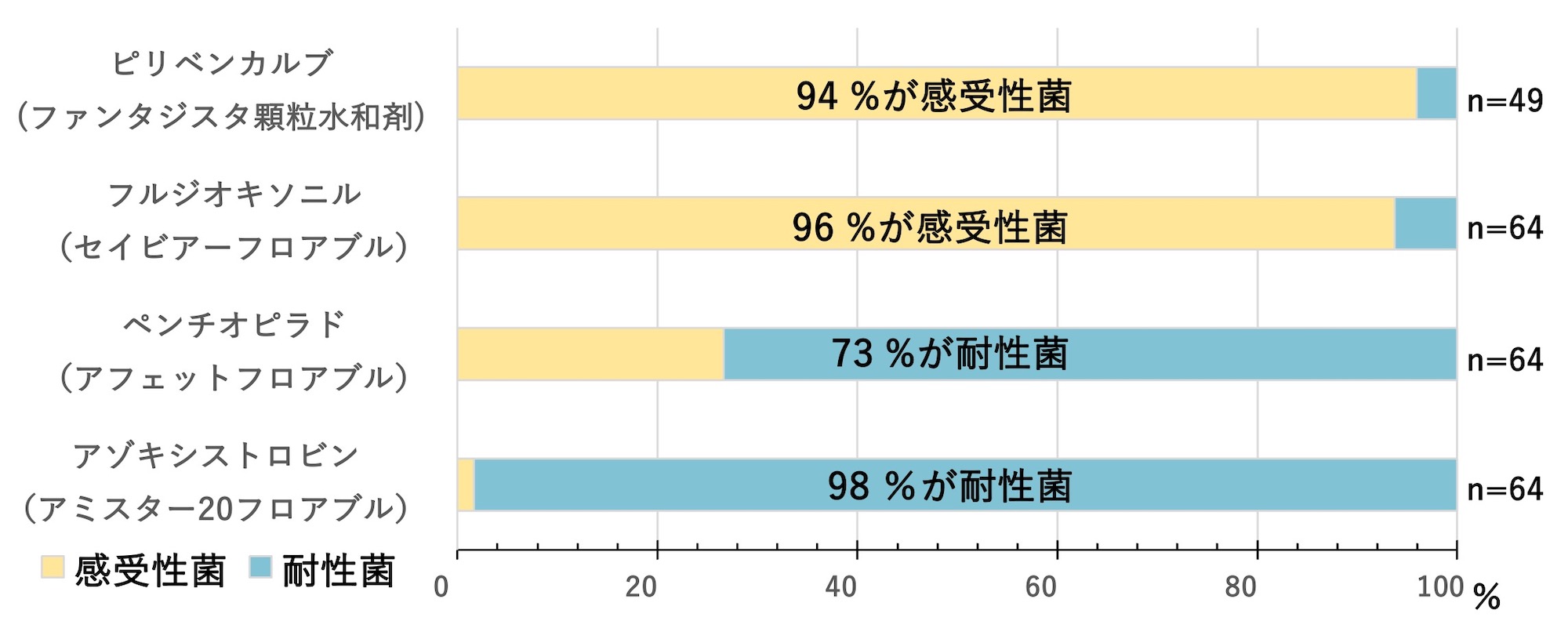

殺菌剤は農業現場における病害防除の要であるが、連用しすぎると耐性菌の出現が問題となる(図1)。2014年に特定防除資材※1として指定された電解水(1)は、このような耐性菌に対しても効果が期待できるとされる。主な殺菌成分は次亜塩素酸である。電解水には微酸性電解水、強酸性電解水、アルカリ性電解水、オゾン水などがあり、なかでも微酸性電解水は金属の腐食作用が少なく、農業資材を痛めにくいため、高圧ミスト装置※2で散布し利用できる(2)。この電解水は耐性菌に限らず、省力的な病害防除に利用できる可能性がある。本稿では、微酸性電解水を高圧ミスト装置で噴霧する方法による植物病害防除の応用について概説し、さらにイチゴ灰色かび病菌への適用事例についても述べる。

※1特定防除資材:原料に照らして農作物、ヒトや動物、水生生物に害が無いと考えられるもの。天敵、エチレン、重曹、食酢などが含まれる。特定農薬とも呼ばれる。

※2高圧ミスト装置:微細な水滴を空気中に放出する装置。農業現場では、水滴の蒸発によってハウス内の気温を下げる、「細霧冷房装置」として活用される。

微酸性電解水の病害防除の可能性

微酸性電解水(以下、電解水と略)は、塩酸を電気分解して得られるpH 5.0~6.5の液体で、市販の装置で作ることができる。電解水に含まれる次亜塩素酸は殺菌効果があるため、食品添加物や特定防除資材として認可されている。次亜塩素酸は病原菌に直接接触し、病原菌のDNAやタンパク質などに作用するが、人体には無害である。その主な理由は、微生物は抗酸化防御機構が弱く構造的にも脆弱であるため、低濃度の次亜塩素酸でも急速に不活化されるのに対して、人体は免疫機構の一部として次亜塩素酸を利用しており、低濃度では影響を受けにくいためである(3, 4)。さらに、次亜塩素酸は環境中で非常に不安定で、光や有機物と反応するとすぐに水(H₂O)と塩化物イオン(Cl⁻)に分解される。つまり、病原微生物のDNAやタンパク質に作用する(人体には影響がないレベルで作用する)という特性により、薬剤耐性菌の発生リスクが低い(5)。殺菌に要する有効塩素濃度は10~40 ppmで(6)、高い殺菌効果を持ちながら作物への薬害は報告されていないうえ、人体には安全性が高いことから、ゴーグルや手袋等の着用も不要である。また登録農薬のない作物を含めすべての作物に使用可能で、回数制限もない。したがって、イチゴの施設栽培のように栽培期間が長く殺菌剤を多用せざるを得ない作物や作型では、殺菌剤に代えて電解水を散布すれば耐性菌の発生を回避しながら病害を防除できるメリットがある。このように、電解水は安全で環境負荷が小さい殺菌手段であり、農薬削減や病害管理手段(資材・施設消毒、低発生時の抑制)として有効である。しかし殺菌剤がもつメリット(残効性が高い、浸透移行性がある、有機物や光で失活しにくいなど)が無いため、電解水単独で殺菌剤の代替としての活用することは難しい。そのため、実際の防除では殺菌剤との併用が必要である。

~高圧ミスト装置~ 電解水を施用する省力技術

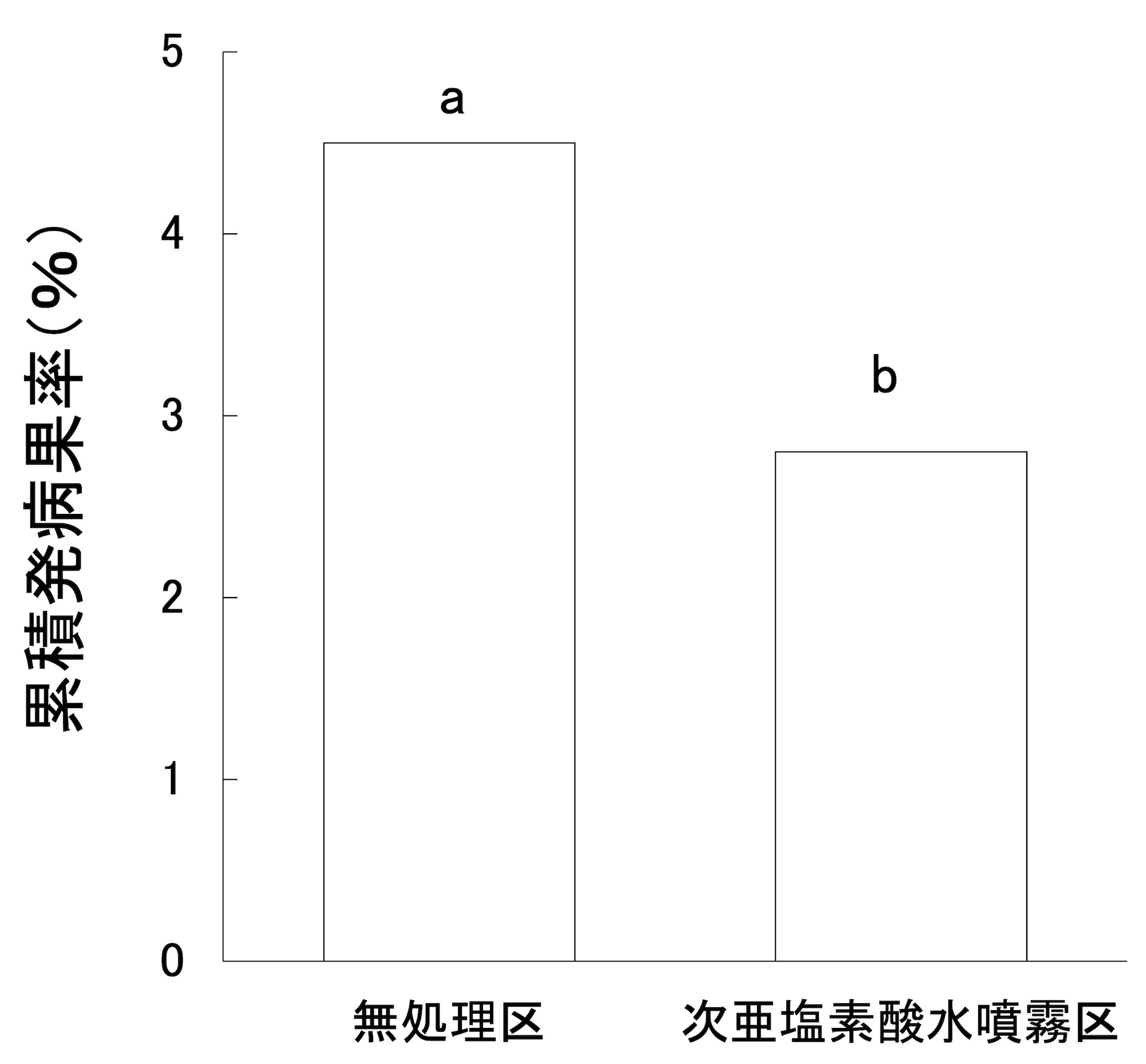

電解水は、有効成分である次亜塩素酸が有機物と反応したり紫外線にさらされたりするとすぐに分解されるので、残留性が低く残効性はほとんどない。これは安全性の観点からはメリットであるが、持続性の観点からはデメリットであり、効果を維持するためには頻繁な散布が必要である。そこで電解水を持続的かつ省力的に効かせるための技術として高圧ミスト装置(動画)を利用する。この装置は以前からイチゴ等の施設栽培の高温対策として冷却用の水散布機器として導入されている。実際に、著者らが実施した試験(図2)では、高圧ミスト装置を用いた電解水の噴霧によって灰色かび病の発生を抑制することができた(8)。

高圧ミスト装置を用いた電解水噴霧のコツ

高圧ミストによる電解水の散布を現場で利用するためのコツについて以下にまとめる。

① 電解水を施設内に行きわたらせる工夫:

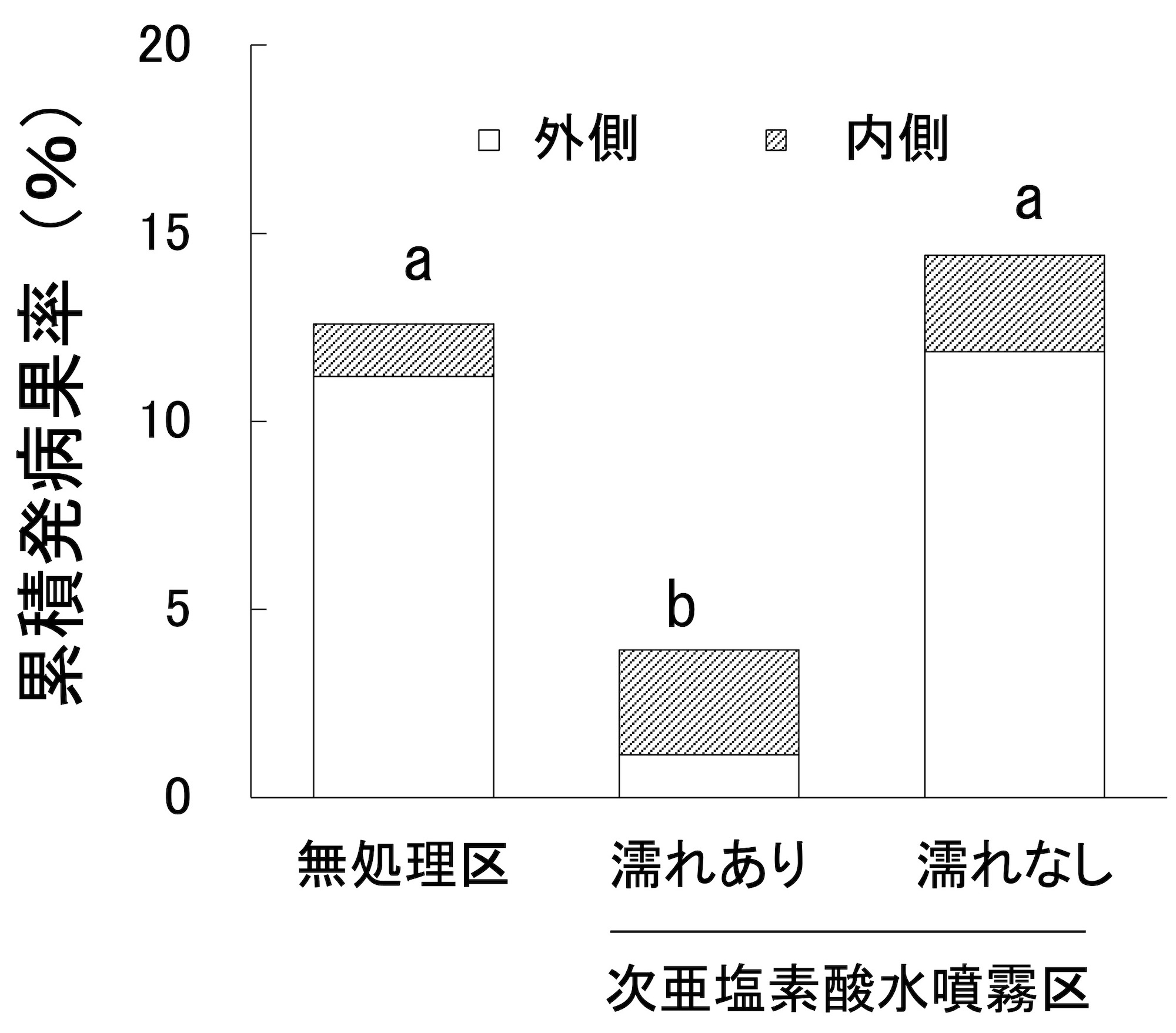

上から散布するため、植物体が重なり合った部分には電解水が届かない。特に、灰色かび病が出やすい果実は葉の下に隠れてしまうことがあり、電解水による防除効果が発揮されない場合がある。また散布むら(付着量の差)によっても防除効果に差が生じる(図3)(8)。そのため、空気の流動性をファンなどで高めて、施設内にまんべんなく電解水を行きわたらせる工夫が必要である。

② 電解水噴霧のタイミング:

電解水を施設内の隅々にまで全体に充満するように行きわたらせると施設内の湿度が過度に高くなりやすい。高湿度条件は灰色かび病の発生リスクをかえって高めてしまう可能性があり、著者らの調査でも、空気が乾燥している日中の散布ではイチゴ灰色かび病の明らかな防除効果が見られたが、夜間の散布では効果がほとんど見られなかった(7)。このように噴霧のタイミングも非常に重要であり、その日の天候や施設内の温湿度環境によく注意する必要がある。

イチゴ灰色かび病における薬剤耐性菌の問題

灰色かび病はイチゴの施設栽培における重要な病害である(8)。病原菌は施設内の高温で多湿な環境を好み、病斑に作られた多数の胞子を空気中に飛散し伝搬する。防除対策として殺菌剤が多用されているのが現状だが、耐性菌の発生により防除効果の低下が問題となっている。特にQoI剤※3やSDHI剤※4は耐性化リスクが高く、灰色かび病でも連用すると耐性菌が発生しやすくなる(9)。著者らの調査でも大阪府下でQoI剤やSDHI剤がイチゴ灰色かび病に効きにくくなっていることがわかった(10)。微酸性電解水の噴霧は、このような耐性菌の発生を回避する手段にもなり得ると考えられる。

※3QoI剤:かびに効果を示す農薬の1つで、幅広い病気に効果を示す。「エネルギーをつくる働き」である呼吸のうち呼吸鎖複合体ⅢQo部位を阻害する。耐性が発達しやすく、多くの病原菌で耐性菌の発生が報告されている。

※4SDHI剤:かびに効果を示す農薬の1つで、幅広い病気に効果を示す。効果持続期間が長い。「エネルギーをつくる働き」である呼吸のうちコハク酸脱水素酵素(SDH)を阻害する。QoI剤と同様に、耐性が発達しやすい。

おわりに

高圧ミスト装置を利用した微酸性電解水の噴霧は、植物病害の発生を抑制できる持続可能な防除手段になり得る。耐性菌の発生を回避につながる可能性もある。今後は、施設内の空気の流動性を改善する等で散布むらを減らす技術開発や、より安定した防除効果を得るための装置改良を進めることで、実用性がさらに高まると期待される。

引用文献

- 農林水産省・環境省 (2014) 告示第 1号.

- 林真紀夫 (2020) 細霧冷房. 日本風工学誌 45: 8–12.

- 中村伸吾ら (2017) 細菌・ウイルス等微生物に対する次亜塩素酸水の効果とその活用.防衛医科大学校雑誌, 42(1): 8–14.

- 堀田国元 (2012) 次亜塩素酸水:認可状況、生成原理、種類、物性、有効性、安全性、有効使用上の留意点.Journal of Food and Foodways, 8(1): 1–11.

- クロップライフジャパン (2025). 耐性リスク評価.

- 津野和宣ら (2012) 各種植物病原菌に対する微酸性電解水の抗菌効果. 宮崎大学農学部研究報告 58: 1–10.

- 西岡輝美ら (2023) 細霧冷房システムを利用した微酸性電解水散布によるイチゴ灰色かび病の発病抑制効果.関西病虫研報65: 48–52.

- 岡山健夫 (2023) 高品質イチゴに発生する灰色かび病の防ぎ方.iPlant 1 (11).

- 竪石秀明 (2025) 耐性菌はなぜ発生するのか? ~耐性菌出現を防ぐために~. iPlant 3 (1).

- 田中貴幸ら(2024)大阪府におけるイチゴ灰色かび病菌の薬剤感受性. 関西病虫研報 66: 78–81.