(一社)奈良県植物防疫協会 岡山 健夫※

※責任著者

はじめに

奈良県には約1,800 haのカキ生産園があり、主要な栽培品種である渋ガキの「刀根早生」、「平核無」と甘ガキの「富有」が全体の95%以上を占める。本県ではカキ炭疽病は過去に概ね10年間隔で多発していたが、2021年~2024年は連続して多発傾向にあり、発病には品種間差異が存在することが知られている(1)。奈良県農業研究開発センターの分所である果樹・薬草研究センターは1994年に五條市西吉野町湯塩に開設され、その際、国内外の200品種程度を集めた品種見本園を設置した。そこで、本病が多発した様々な品種の発生状況を調査したので報告する。

1.カキ炭疽病の発生様相

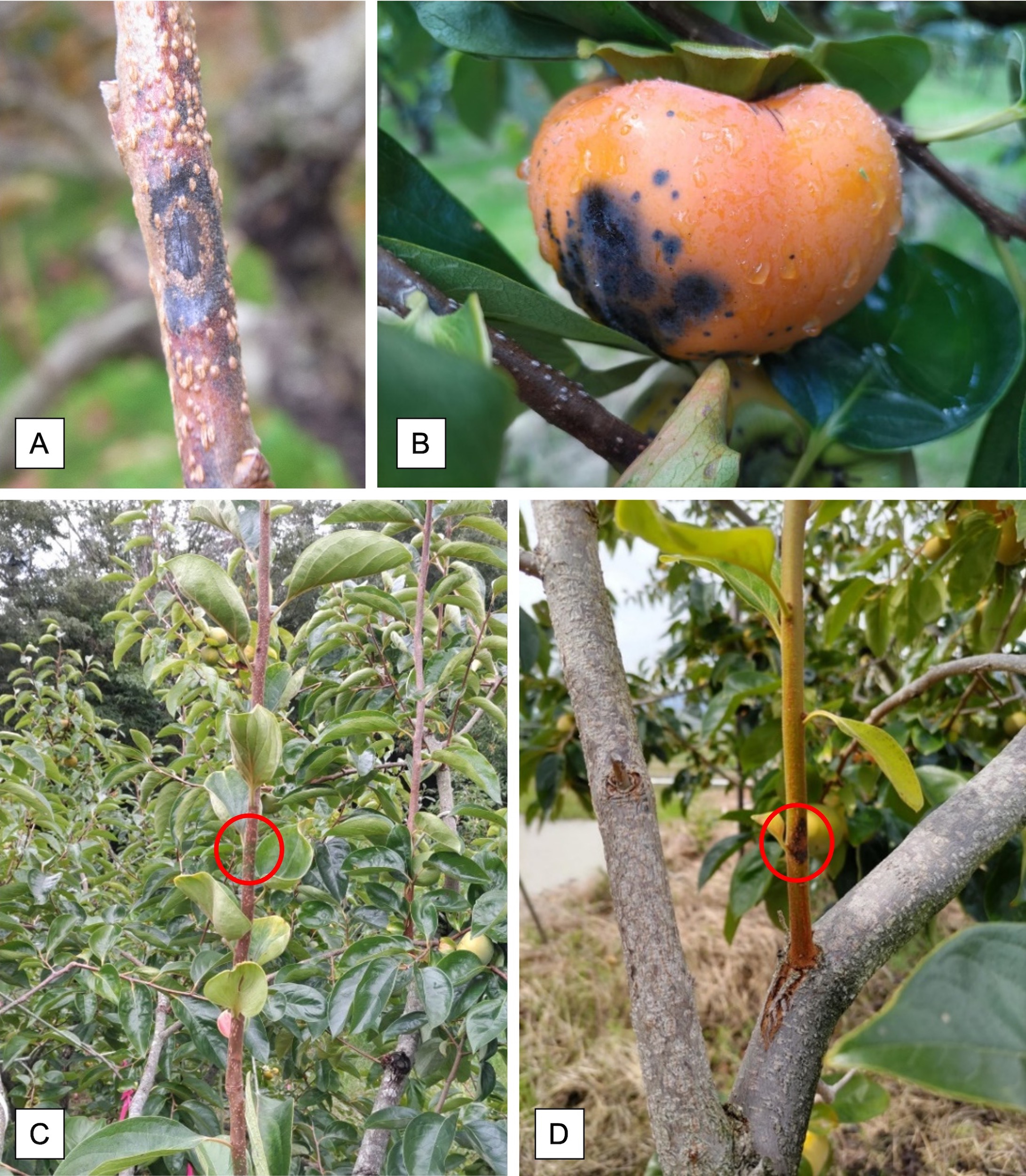

本病の主な一次伝染源は、前年に新梢に感染・発病し、冬を越した病斑である(図1A)。春期の気温が15℃以上になり(2)、降雨があると越冬病斑上に分生子が形成され、雨滴とともに飛散した分生子が新梢に感染して発病する。奈良県では早ければ5月中旬より発病が見られ、感染や発病の適温は20~27℃であることから(3)、6月~7月の降雨の多い時期に新梢や果実に二次伝染する。この時期には結果枝は硬化して感染しにくくなる一方、徒長枝に発病が拡大し、発病果実は落果する。梅雨明け後の8月には高温により一旦終息するものの、9月以降に天候不順であると果実の着色とともにさらに激発する(図1B)。

2.枝病斑の発生状況について

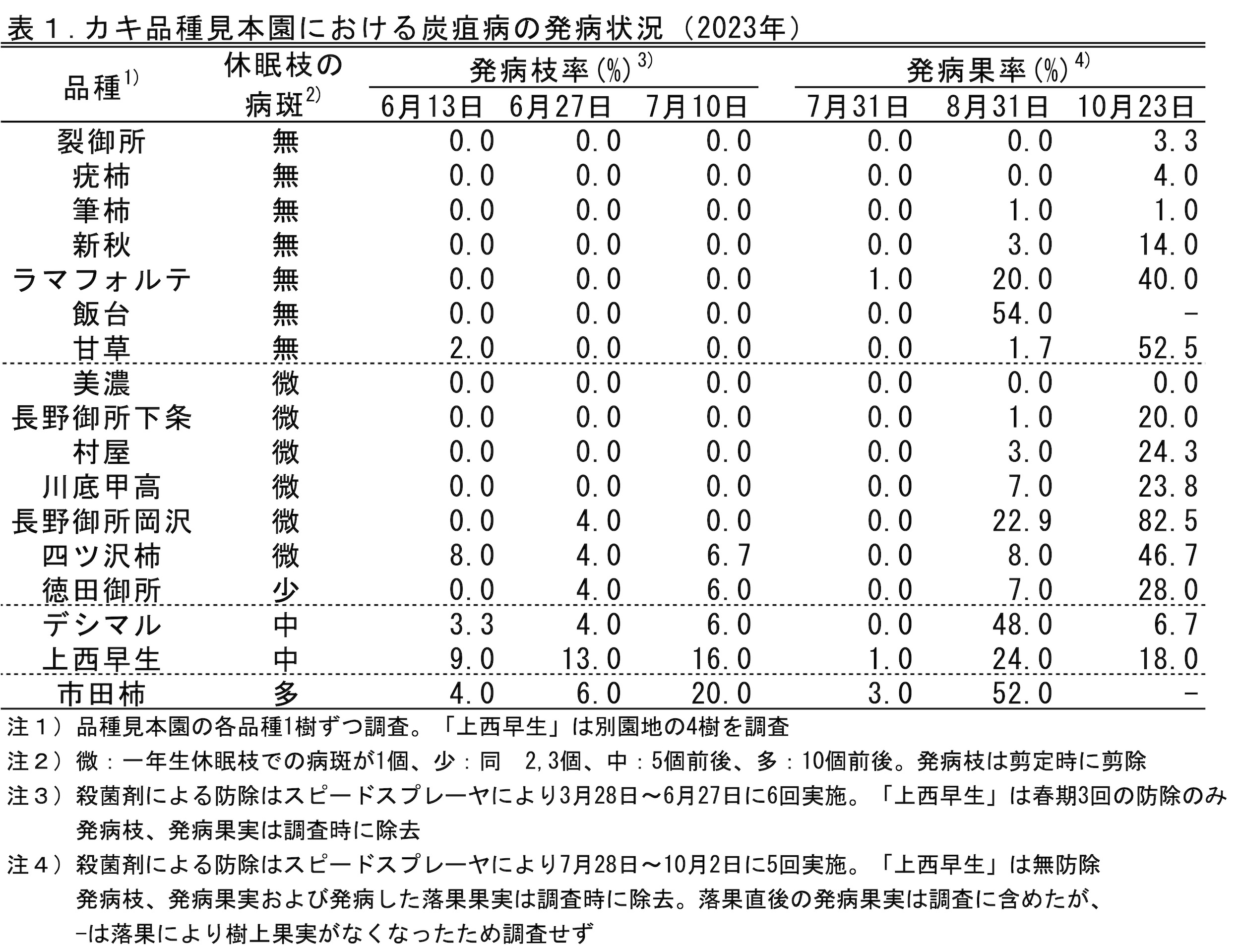

果樹・薬草研究センター内(以下、センター)品種見本園に植栽されている約30年生の樹で、2022年秋期に果実で炭疽病が多発した品種を中心に、2023年に表1に示す17品種の発病状況を調査した。新梢の発病は6月13日、27日および7月10日に、各品種の新梢50~100本について病斑の有無を調査し、発病枝率を算出した。

休眠枝の病斑が無と判定された6品種では、6月に発病を確認した「甘草」を除き、7月10日まで新梢での発病は確認されなかった(表1)。また、休眠枝の病斑が微~少の7品種中、「美濃」などの4品種で発病枝は確認されなかったが、残りの「長野御所岡沢」など3品種は、発病枝率が4~8%とやや低いものの発病を確認した。休眠枝の病斑が中~多の3品種のうち、「上西早生」と「市田柿」の発病枝率はそれぞれ16%と20%と高かった。

3.果実病斑の発生状況について

果実の発病は、7月31日、8月31日および10月23日に、各品種30~100果について病斑の有無を調査し、発病果率を算出した。

7月まで枝病斑が確認されず、10月下旬まで発病果率が5%以下と低く推移した品種は「裂御所」、「疣柿」、「筆柿」、および「美濃」の4品種で(表1)、これらはもともと発病しにくい品種であり、薬剤防除により発病を抑制できたと考えられる。一方、それ以外の品種は7月まで発病が少なかった品種でも8月下旬以降、発病果率が高くなり、伝染源除去や薬剤防除を実施しているにもかかわらず20%以上となって激発した。果実における菌の潜伏期間は夏季までが約7日、着色期は2~3日とされており(3)、9月の着色期以降は激発しやすいことが想定できる。

4.効果的な防除に向けて

今回の様々な品種における調査から、本病に対する品種間差異や生育ステージによる発病差異が改めて確認された。本病の防除には、一次伝染源(越冬病斑)の除去が重要なことはすでに報告されている(2,4)。併せて二次伝染源となる罹病した新梢や果実の除去などの圃場衛生に努めた上での薬剤防除が基本である。しかし、今回の調査からもわかるように、防除を実施していても品種の感受性の違いにより発生状況は異なる。具体的な調査は実施していないが、センターの試験圃場で見る限り、経済栽培されている品種のうち、渋ガキの「刀根早生」、「平核無」および「甲州百目」の発生は少ない傾向にある。「太月」や「太天」では、枝病斑は少ないが果実では激発する。一方、甘ガキの「早秋」は特に弱く、葉柄に大量の病斑を形成して落葉する。「富有」およびその早生系統も発生が多いが、それと比較して「太秋」は発生が少ない。このように品種だけでなく、生育ステージによる感受性にも違いがあり、圃場の菌密度、さらには降雨日数の増加により発病が助長されるので注意が必要である。

奈良県では2023年8月3半旬に132 mmの降雨があり、8月下旬に発病果が急増した。その後降雨が少なかったため、一旦発病は収まったが(データ省略)、9月下旬~10月上旬にかけて連続して降雨があったため、発病が再び増加した(表1)。前述のように着色期以降の果実は急激に感受性が高まるため、降雨があると発病の急増につながる。秋期の激発を回避するためには、梅雨明けまでに伝染源の除去と薬剤防除を実施して、特に降雨が続く年には8月中旬まで罹病枝の剪除を継続するなどの圃場衛生に努め、菌密度を下げておくことが肝要である。その上で、秋期に降雨が多い場合には追加の薬剤防除が必要となる。

この他、樹勢が強い樹では、徒長枝が7月以降に二次伸長、三次伸長して枝の先端付近に病斑が形成される場合(図1C)や、太い枝から発生した不定芽での発病(図1D)がある場合は見逃しやすいので注意する。一方で、9月以降に果実病斑が多発しても、翌2~3月の剪定時に枝の病斑は見られないことが多い。秋以降は枝が硬化しているため、果実病斑から枝への感染は少なくなると考えられるが、無病徴の皮目や休眠芽から病原菌が検出されるとの報告もあり(4)、定期的な園地の見回りによる伝染源除去と発生程度に応じた防除が重要である。

引用文献

- 前田 知・多田良行・城浦治男・村上 来(1967)「柿炭そ病に対する柿品種の抵抗性差異ならびに薬剤防除に関する研究」徳島果試研究報告1:71-81.

- 伊藤卓男・芳岡昭夫・辻本 昭(1956)「柿炭疽病の越冬に関する2,3の実験について」植物防疫10(1):27-28.

- 福岡県病害虫防除所「作物病害虫図鑑【病害虫の発生生態と防除】カキ 病害 炭疽病」

- 安部卓爾・北村義男(1962)「柿炭疽病の芽条伝染について」関西病虫研報4:30-39.