新山 徳光

はじめに

水稲は収穫されると乾燥、籾摺、調製後、通常は玄米で出荷され、農産物検査によって1等米、2等米などに格付けされる。2等米以下になると、1等米に比べて買取り価格が下がるため、同じ数量を出荷しても手取り額は大幅に減少する。そのため、農産物検査の格付けは生産者にとって重要な意味を持つ。

斑点米やくさび米は、農産物検査において混入限度がもっとも厳しい「着色粒」の原因となり、全国で問題となっている。そこで、斑点米とくさび米の原因と対処方法について紹介する。

斑点米とくさび米

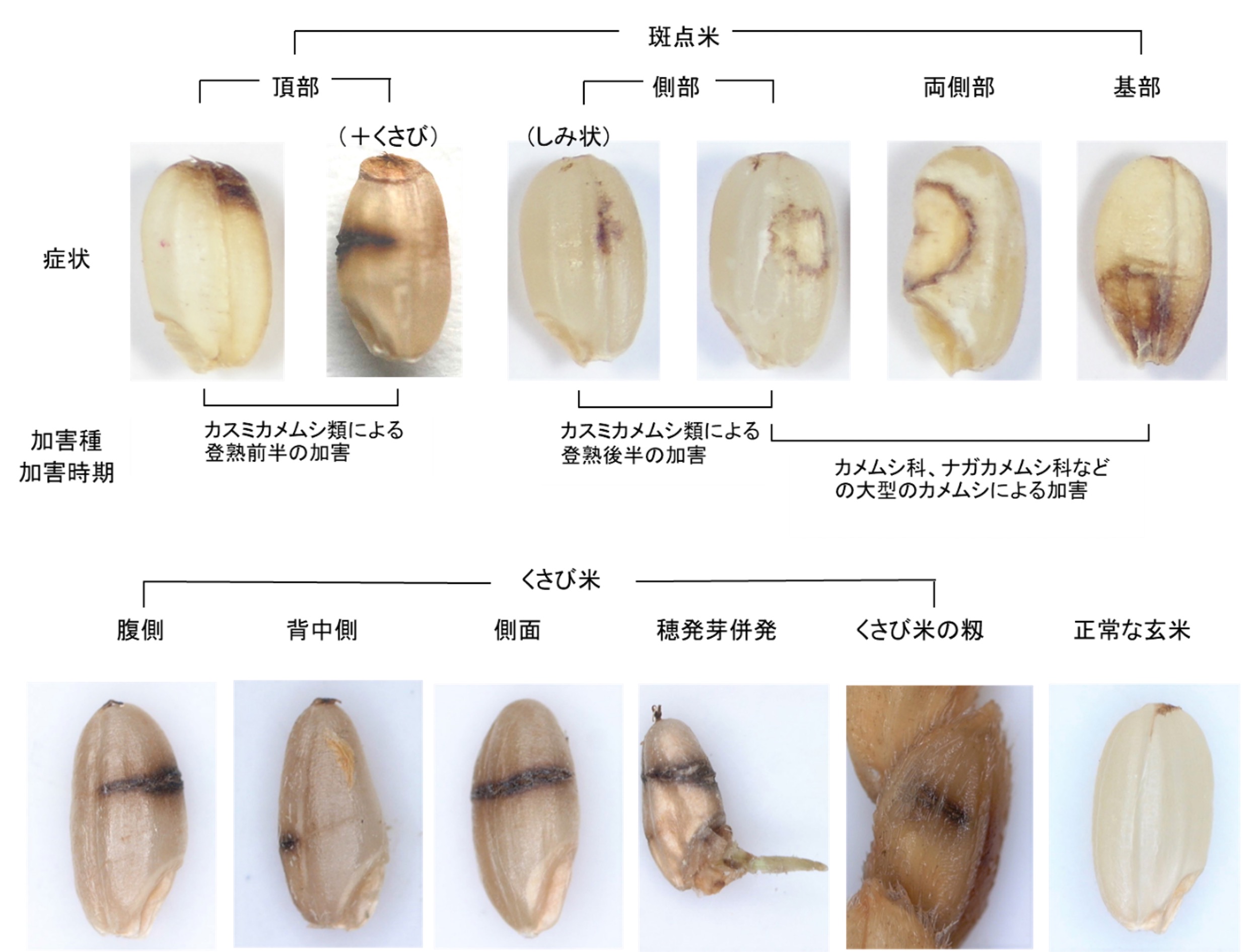

「斑点米」は、カメムシ類の加害(吸汁)によって大小の斑紋が形成された玄米である。斑点米は斑紋のできる場所や大きさによって、頂部斑点米、側部斑点米、両側部斑点米、基部斑点米などに分けられる(図1)。この斑紋のでき方によって、おおよその加害種や加害時期が推定できる。

「くさび米」は、「黒点症状米」とも呼ばれ、玄米にくさび状の裂開が発生し、裂開部が黒色変化した症状となり、原因が不明だったり生理的な要因であるものを言う。くさびのでき方によって縦型症状と横型症状に分けられるが、横型症状が大部分を占める。横型症状の中では腹側が大部分を占め、その他、背中側、側面、穂発芽併発なども見られる(1,2)(図1)。なお、イネシンガレセンチュウやアザミウマ類、ウンカ類、カメムシ類などが原因となり、くさび米と同じ症状となるものを「黒点米」と言う。

斑点米の原因

カメムシ類は、針のような口(口針)から消化液を出して玄米のデンプンを溶かしながら吸うが、その消化液で溶かされた部分は、後にバクテリアやカビが繁殖し褐色や黒色になる。これが斑紋となって玄米の表面に残り斑点米となる。カメムシ類の中でも斑点米を作る種類は、「斑点米カメムシ類」と呼ばれている。主要な斑点米カメムシ類は地域によって異なっていて、北海道、東北、北陸ではアカスジカスミカメ(図2)やアカヒゲホソミドリカスミカメ(図3)、関東、西日本ではクモヘリカメムシやアカスジカスミカメ、南日本ではクモヘリカメムシやミナミアオカメムシなどといった具合である。最近では、西日本でイネカメムシが飼料用稲を中心に発生が多くなっている(3,4)。

斑点米の対処法

対処法は大きく分けて二つである。一つは水田内外のイネ科雑草やカヤツリグサ科雑草を管理し、水田内に侵入するカメムシ類の量を少なくしたり、増殖しないようにすることで、もう一つは水田内にいるカメムシから水稲が加害されないよう薬剤散布することである。

雑草管理で大事なことは、水稲の出穂前までに畦畔や農道、休耕田、転作牧草を何回か刈り取ったり、耕起して雑草が出穂しないように管理することである(5)。斑点米カメムシ類は移動性が高いため、雑草管理は地域で連携して一斉に行うことで、より効果が上がる。場合によっては、畦畔除草剤を利用するのもかなり有効である(6)。水田内では水稲除草剤を適切に使用して、ノビエやイヌホタルイの発生を抑えることが重要である。

殺虫剤による防除は、地域によってカメムシ類の発生種や稲の品種が異なることから、防除薬剤や散布時期は地域で推奨されているものとする(3,4,7,8)。

くさび米の原因

北日本で発生するくさび米は、水稲の出穂後に高温に遭遇すると多発する傾向があることから、登熟期の高温が影響する生理的な要因であると理解されている(1)。そのため、発生しやすい条件としては、登熟期の高温、多湿条件に加え、土壌の節水で助長される。くさび米の発生には品種間差が認められることから、地域で発生しやすい品種を把握することが重要である。

また、稲穂内でくさび米が発生しやすい籾の位置は、二次枝梗などの発育が遅い部位(弱勢穎果)であることがわかっている(1)。

くさび米の対処法

くさび米が発生しやすい品種で出穂期以降に高温条件となる場合は、水のかけ流しを行い、できるだけ植物体の温度を下げるとともに、土壌水分を確保し登熟期の水分ストレスを軽減する。常発地では、水稲の移植時期を遅らせて出穂期をずらし、登熟期の高温条件を避けるようにする。穂数が少なくなると補償作用により一穂籾数が増加し、くさび米が発生しやすい弱勢穎果が増えることから、穂数を十分に確保できる栽培管理を行う(2)。

引用文献

- 新山徳光ら(2001)「秋田県における黒点症状米の発生実態」北日本病虫研報52:154-158.(2024年11月28日閲覧)

- 農文協(編)(2020)「農業総覧 原色病害虫診断防除編1 追録第50号 黒点症状米」イネ114の110-113.

- 樋口博也(2019)「植物防疫講座 虫害編-16 斑点米カメムシ類の生態と防除-1」植物防疫73:315-321.(2024年11月28日閲覧)

- 樋口博也(2019)「植物防疫講座 虫害編-17 斑点米カメムシ類の生態と防除-2」植物防疫73:392-395.(2024年11月28日閲覧)

- 新山徳光(2001)「斑点米カメムシ類防除のための雑草管理」日植調東北36:7-10.

- 新山徳光・糸山 享(2006)「発生源への除草剤散布によるアカヒゲホソミドリカスミカ メの防除」北日本病虫研報57:129-133.(2024年11月28日閲覧)

- 新山徳光・飯富暁康(2003)「秋田県におけるアカヒゲホソミドリカスミカメに対する薬 剤散布適期」北日本病虫研報54:99-101.(2024年11月28日閲覧)

- 新山徳光・糸山 享(2004)「アカヒゲホソミドリカスミカメに対するネオニコチノイド 系薬剤1回散布の防除効果」北日本病虫研報55:131-133.(2024年11月28日閲覧)