岡山 健夫

龍谷大学農学部農学科

平山 喜彦

はじめに

奈良県在住の井上氏はハウストマトを作り続けて50年になる。この間、病害虫防除所から発生予察情報員を委嘱され、現地の農作物植物病の発生状況を提供し続けてきた。同氏自身もトマトの根腐萎凋病※1やかいよう病※2、黄化葉巻病※3など難防除病害の発生に悩まされ、その都度被害を最小限に食い止めようと努力してきた。なかでもかいよう病は被害損失が大きく(1)、本病が大発生した際にはトマト栽培の存続が危ぶまれる事態にもなった。ここでは、このような危機に際し、その原因を究明し克服してきた経験を持続的生産のモデルとして紹介する。

※1根腐萎凋病:カビの一種、フザリウム菌(Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici)によって引き起こされる土壌病害

※2かいよう病:バクテリアの一種、クラビバクター菌(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)によって引き起こされる細菌病

※3黄化葉巻病:タバココナジラミ類によって媒介されるトマト黄化葉巻ウイルス(TYLCV)の感染により引き起こされるウイルス病

半促成トマト栽培の耕種概要

半促成トマトは10月中旬に播種し、苗を育苗ハウス内で2カ月余り育成する。12月下旬から1月上旬に本圃に定植し、4月上旬から6月末まで収穫する。かいよう病の発生当時は、消毒済みの育苗用土をプラスチック容器に入れて播種し、本葉3葉期の苗を鉢上げして本葉8葉期まで育苗していた。育苗中は保温のためパイプ枠で囲った育苗床に電熱線を敷き、その上にプラスチック容器やポット苗を置いて管理した。育苗中は夜間にトンネル状にビニールや保温資材を被覆した。現在は温風暖房機で加温しているが育苗様式は当時と変わらない。

かいよう病の発生と被害

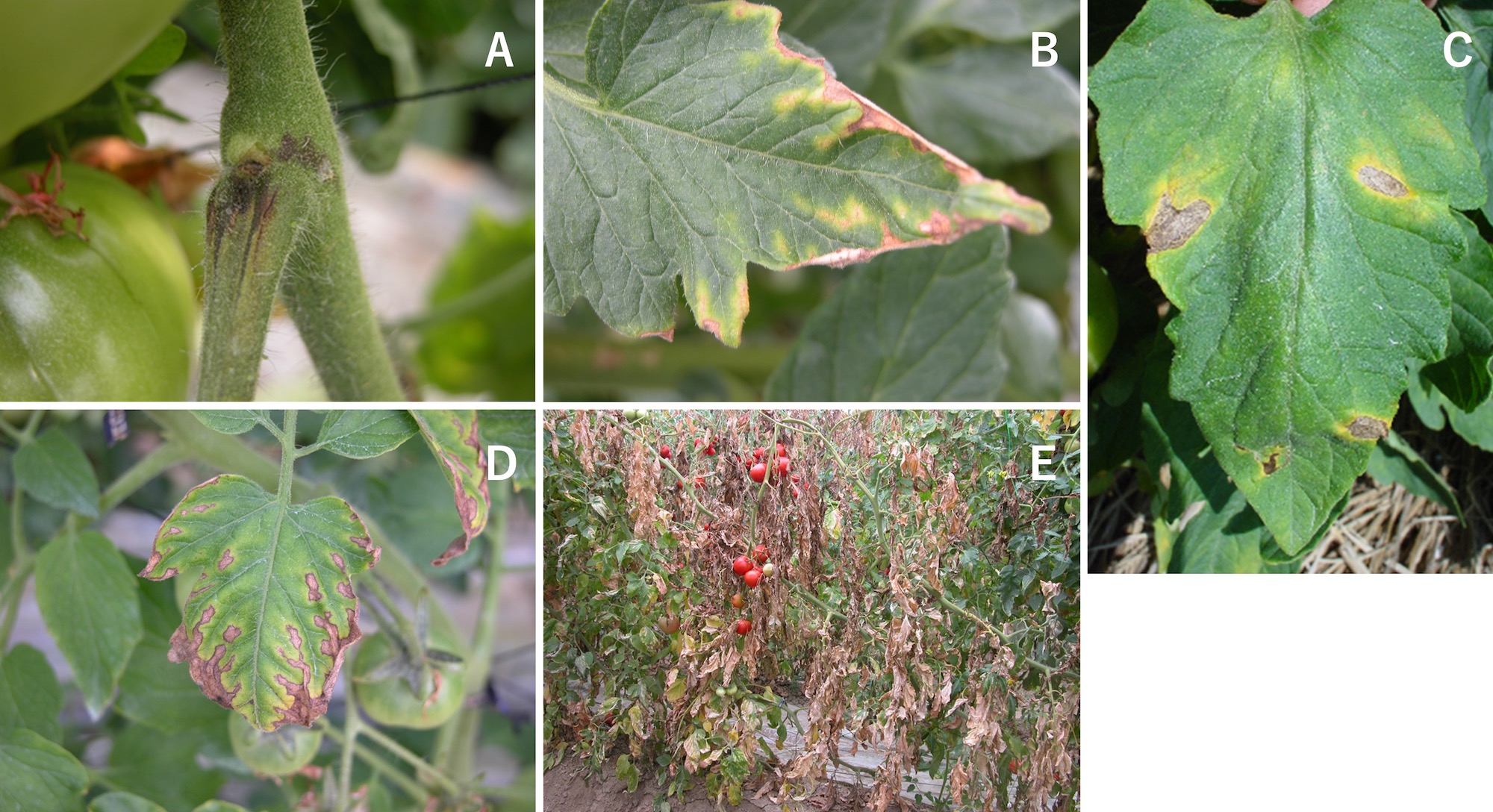

初発生は2003年2月上旬であった。はじめ茎葉がしおれ、やがて茎にえそ症状を示す株(図1)が発生した。井上氏から相談を受けた農業研究開発センターにおいて発病株からの菌の分離と植物体への接種試験の結果、本病はトマトかいよう病であることが明らかとなった。発病は4月には施設全体に広がり、4割以上の減収となった。例年と同様に栽培終了後に本圃の太陽熱土壌消毒を行ったが、翌2004年2月上旬に再び下位葉の葉縁部に葉枯れ症状が発生した。鋏(はさみ)の消毒や電熱鋏※4の使用、薬剤散布など二次汚染防止対策を行なった結果、病勢の進展は緩やかになったが、6月には施設全体に蔓延して3割減収となった。

※4電熱鋏:果菜類などの収穫・剪定時に鋏に付着する病原菌を除菌する目的で開発された電熱式の鋏。

かいよう病多発原因の究明

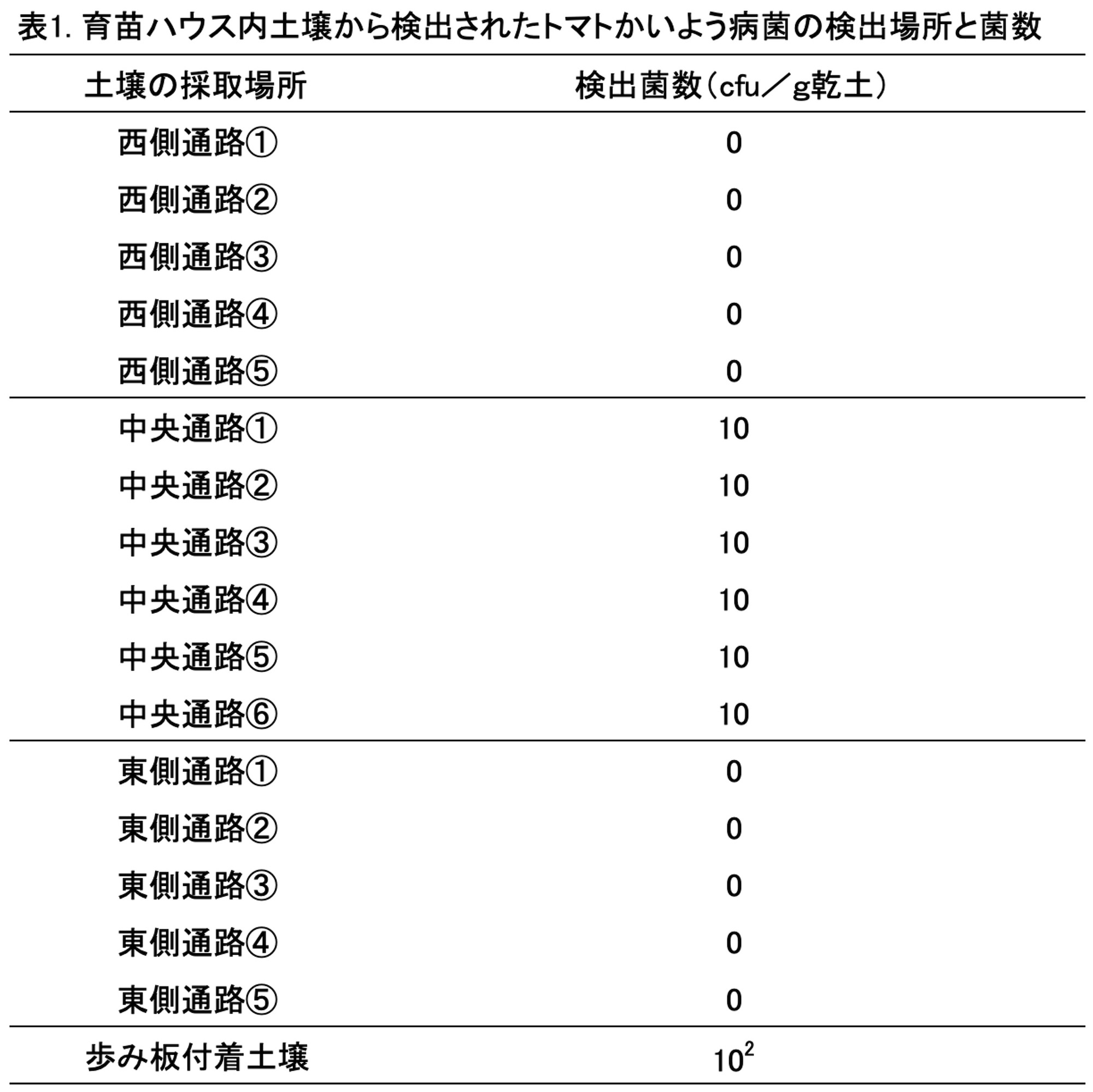

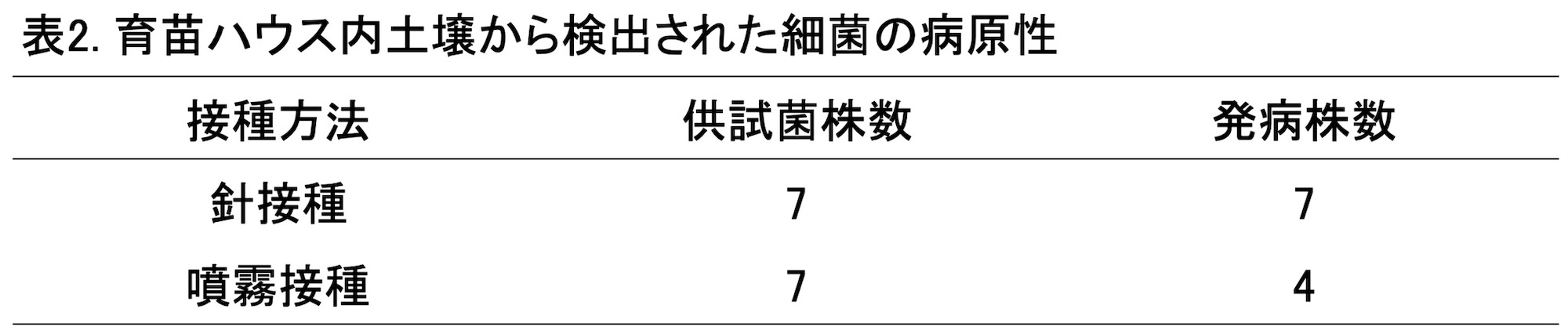

筆者らが井上氏のこれまでの防除対策を見直したところ、育苗ハウス内が未消毒であったため育苗中の感染が疑われた。そこで、育苗ハウスの土壌からかいよう病菌の検出を試みた。2005年3月、トマトの育苗が終わった育苗ハウス内の15地点において、各地点当たり5~6カ所の土壌を採取した。トマトかいよう病菌選択培地(2)を用いて、採取した土壌からバクテリアを検出した。その結果、15地点のうち中央通路の6地点と、育苗中に使用された歩み板に付着した土壌の計7地点からバクテリアが検出された。特に歩み板上の土壌からは10 2cfu/g・乾土※5のバクテリアが検出された(表1)。検出した7菌株※6を本葉3~4葉期のトマト苗に針で接種したところ、すべての菌株で病徴が再現し、噴霧接種によっても4菌株で発病が確認された(表2)。接種苗の病徴は、本圃での発病株と同じで、発病部位から同一のバクテリアが再分離された。このことから、育苗ハウス内の汚染土壌が本病の伝染源であることが明らかになった。

※5cfu/g・乾土:cfuはColony forming unit(コロニー形成単位)の略で、生菌数(生きている菌の数)を表す単位。1g当たりの乾いた土にバクテリアのコロニーが形成された数。

※6菌株:ある単一の菌類や微生物を特定の環境下で分離し、培養して得られた細胞集団のこと。

育苗中の感染リスクおよび育苗ハウス内土壌や資材の消毒効果

本病の第一次伝染源は汚染種子や汚染土壌であることが知られている(3、4、5)。育苗床に保菌苗が存在するとそこで病原細菌が増殖して灌水によって隣接する苗に感染が拡大する(5)。今回かいよう病菌が検出された中央通路は育苗期間中の管理作業により頻繁に人の往来があり、歩み板は育苗床のパイプ枠上に設置され、灌水時やビニールトンネルの開閉時に使用されていた。苗は育苗床に配置されていたことから、中央通路の汚染土壌や歩み板に付着した汚染土壌を介して苗に感染した可能性が高い。また、本病は土壌伝染の場合、感染から病徴発現まで1カ月以上かかることが確認されており(1、4)、育苗ハウスの潜在感染した苗が本圃に定植後に発病したと推察された。

改善対策として、歩み板を洗浄し、育苗に使ったポリポット、トンネル用パイプとともにビニール被覆下に置いて育苗ハウス全体の太陽熱消毒(6)を行った。しかし、翌年も発生が見られたため、ポリポットを新品に更新した。こうした対策は顕著な効果を示し、井上氏のトマトハウスではその後20年間かいよう病の発生は見られていない。

最近の報告によると、本菌は資材表面や土壌、作物残渣内で越冬し,汚染ポリポットや罹病残渣が次作における第一次伝染源となることが明らかにされている(7)。このため本圃だけでなく育苗圃における防除対策が重要である。ただし、太陽熱消毒は適用可能地域や期間に制限があるのでこのような地域(6)では土壌くん蒸処理の実施が必要になる。

引用文献

- 谷名光治(2023)「施設栽培におけるトマトかいよう病の診断と防除のポイント」iPlant 1 (1).

- 白川隆・佐々木次雄(1988)「トマトかいよう病細菌の検出用選択培地」日植病報54 (4): 540-543.

- 植松勉ら(1977)「トマト潰瘍病菌Corynebacterium michiganenseの接種方法と種子感染」日植病報 43 (4): 412-418.

- 川口章(2012)「雨除け栽培で発生するトマトかいよう病に対する総合防除対策」植物防疫 66 (5): 247–250.

- 佐々木次雄 (1987)「トマトかいよう病の発生生態に関する研究 3.苗床における保菌種子及び保菌苗からの伝播」北日本病虫研報38: 40-42.

- 岡山健夫(2024)「太陽熱土壌消毒の実施適期をアメダス過去データから推定する」iPlant 2 (7).

- 大竹裕規ら(2024)「夏秋トマト栽培におけるトマトかいよう病の第一次伝染源とカーバムナトリウム塩液剤の防除効果」北日本病虫研報75: 82-87.