プール育苗とは

イネの育苗ハウスの中にビニールフィルムなどを敷いて簡易的なプールを作り、そこに育苗箱を並べて水を張り、苗を育てる方法をプール育苗という。以下のような利点がある。

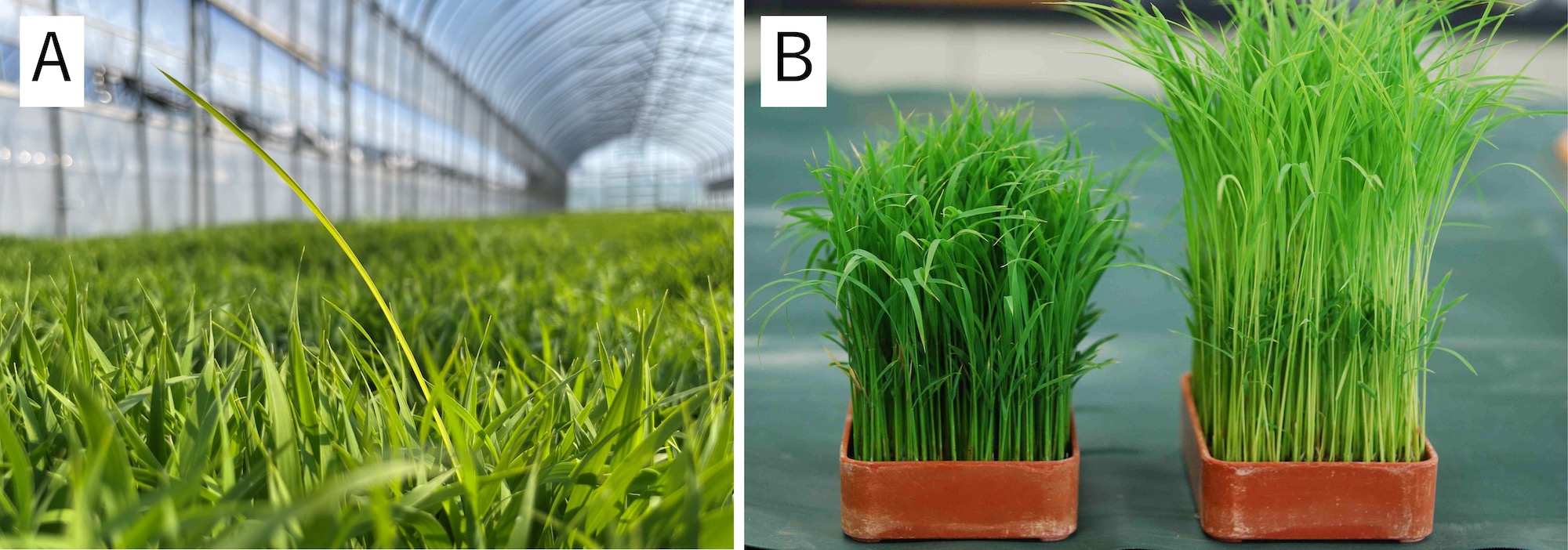

①育苗箱が常に水に浸かっているため、水やり作業が省力化され、水やりムラもなくなるため、苗が均一に育ちやすい。

②プール内の水により低温期に保温効果を維持でき、高温になった場合は水の交換で温度調整できる。

③プール内に肥料溶液を流し込めば、均一に追肥できる。

④従来の育苗方法に比べ床土の量を減らせる。

プール育苗により育苗期の植物病が抑制できる

1)もみ枯細菌病・苗立枯細菌病

これらの病害はそれぞれ異なるバークホルデリア細菌(Burkholderia glumaeとBurkholderia plantarii)によって起こる種子伝染性の病害である。いずれも育苗期の苗腐敗症状が特徴で、苗の葉身基部が白化し(図2)、しだいに褐変して枯死する(図3)。もみ枯細菌病と苗立枯細菌病の症状は酷似しており、現場で区別することは難しい。発病した苗は育苗箱ごと廃棄しなければならないため、大きな損害となる。育苗期間中に水温が30℃以上の高温で経過すると発生が助長され、ハウス床面に凹凸があると水が溜まるため、そこに置いた育苗箱は発生リスクが高い。なお、もみ枯細菌病は、本田でも発病し、穂の褐変や不稔の原因にもなる。

プール育苗における育苗期の病害の抑制メカニズム

ばか苗病菌、もみ枯細菌病菌などは好気性であるため、プール育苗により病原菌が分布する苗基部を水没させると、これらの菌への酸素供給量が減少し、菌の増殖が抑制される(3)。また、必要に応じ水の入れ替えを行い適切な水温(目標水温は日中25℃以下、夜間10℃以上)を維持することで、これら高温性の病原菌の増殖を抑制することができる。

プール育苗で育苗期の病害を抑制するためのコツ

育苗箱を置く地面をできるだけ水平に整地し、ビニールシートを敷いて、水漏れに注意して簡易的なプールを作成する。苗は緑化(りょくか)※が終了した段階で速やかに水を入れる。この1回目の入水時に育苗箱が水没すると苗が不ぞろいになりやすい。このため、水深は育苗箱の培土表面よりやや下にする。なお、緑化終了後2~3日以内にプールに入水しないと病害抑制効果は期待できない(4)。2葉目が出始めたころ2回目の入水をするが、このときは苗を水没させないよう、培土表面が隠れる程度の水深にする。その後は水位が低下するたびに入水し、水深が培土表面よりも上になるように維持し、生育に合わせて徐々に水位を上げる(図5)。入水時は苗が完全に水没しないように注意する。入水不足により育苗箱の培土表面が水面から露出する状態になると発病抑制効果が低下する。水温が高いと高温性の病原菌の増殖につながるため、日中の水温が高い場合は、水の入れ換えにより適切な温度を維持する。

※発芽器で発芽させた苗を、弱い光にあてて葉緑体を活動させ、徐々に緑色にすること。

おわりに

プール育苗は育苗期の病害が発生しにくい環境を整えるメリットがあるが、これだけで完全に植物病の発生を抑えることができるわけではない。発病苗をみつけたら速やかに除去し、植物病が広がるのを防ぐ。温湯消毒や薬剤による防除(種子消毒)と併用すれば、より確実な効果が期待できる。なお、プール育苗は、今回紹介した3種類の植物病のほかにも、苗立枯病(図6;リゾープス属菌、ピシウム属菌、フザリウム属菌)などの発生も抑制できる(5, 6)。