黒木 修一

はじめに

農作物を栽培すると、収穫後にいろいろな植物のゴミ(以下、残さ)が出てくる。出荷調製後の不要な茎葉や根、出荷規格外の大きさや形の悪い収穫物などが残さとして畑に残される。各種病害虫による被害植物もまた、栽培終了時にはそのまま畑に残されることがある。これは、次に作付けする作物を加害する病害虫の発生源になることがあるため、栽培の終了は後作の始まりと考え、残さをしっかり処分しなければならない。

被害残さの中に病害虫は潜んでいる

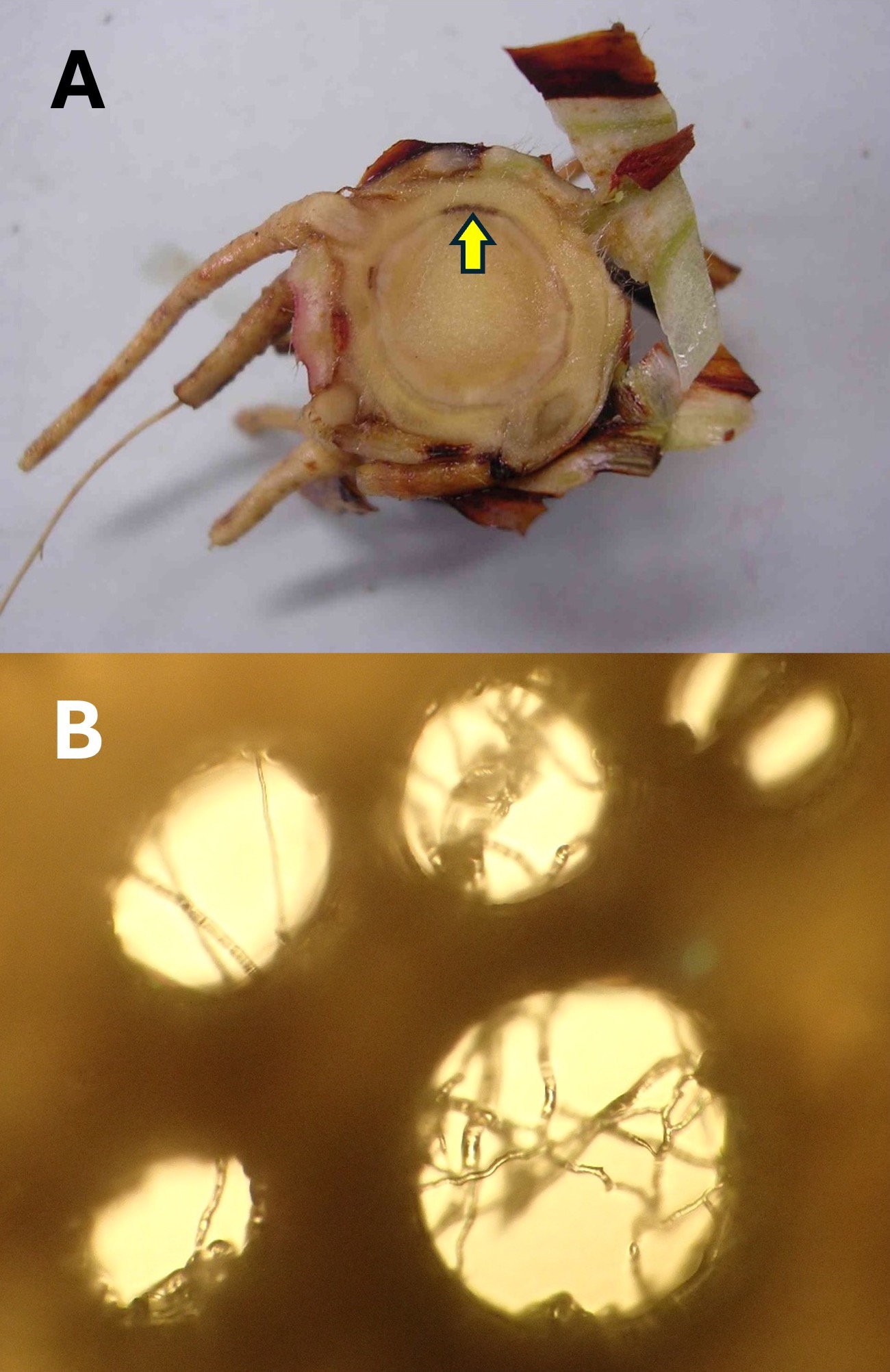

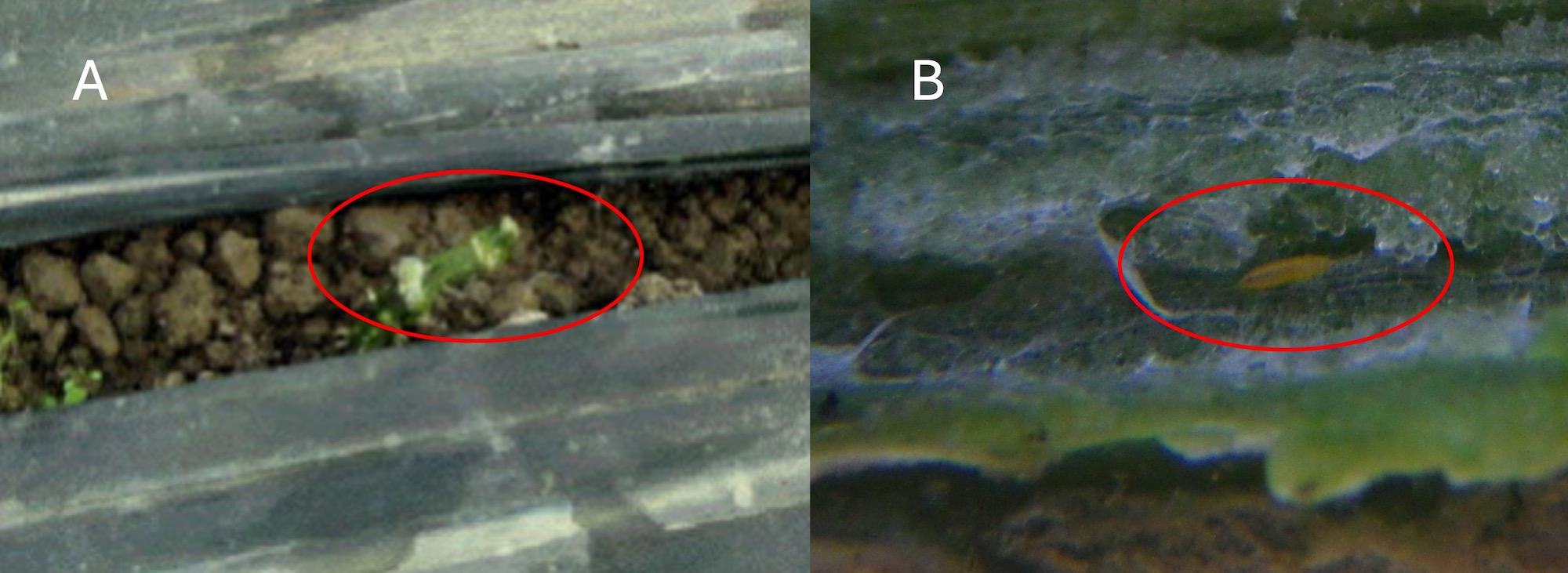

図1は、イチゴ萎黄病に感染したイチゴ株の地際部の断面である。導管部が褐変していて、顕微鏡で観察すると、そこには病原菌の菌糸が見える。図2は、栽培終了時のニラの株である。栽培終了時に畑を軽く耕起しても、「らっきょう」のようになっているニラの地下部がバラバラにならないため、ここにネダニがいると農薬を土壌混和してもネダニには薬剤が届かない。図3は、栽培を終了したキュウリの株元である。茎には地際近くには空洞があり、その内部にアザミウマの幼虫等が隠れている。

また、残さの中に残るバクテリアやウイルスは写真に撮ることができないが、これらの病原微生物に感染した植物の残さに多くの病原微生物が残っていることは、容易に想像できる。このように病害虫に侵された農作物の被害残さのなかに病害虫は潜んでいるのだ。

残さの中まで届かない農薬

では、畑の残さの中に潜む病害虫を効果的に防除するにはどうしたら良いか。太陽熱土壌消毒は熱により(1)、また、土壌還元消毒は土壌中を還元状態(酸欠)にして物理的に防除するもの(2)であるから、ある程度は残さが残っていても有効な防除手段と言える。ただし、どちらも作業にそれなりの労力が必要で、防除に要する日数が比較的長い。このため、農薬を用いて即効的に防除したくなるが、農薬で残さ中に潜む病害虫に対して安定的な防除効果は得られるのであろうか。

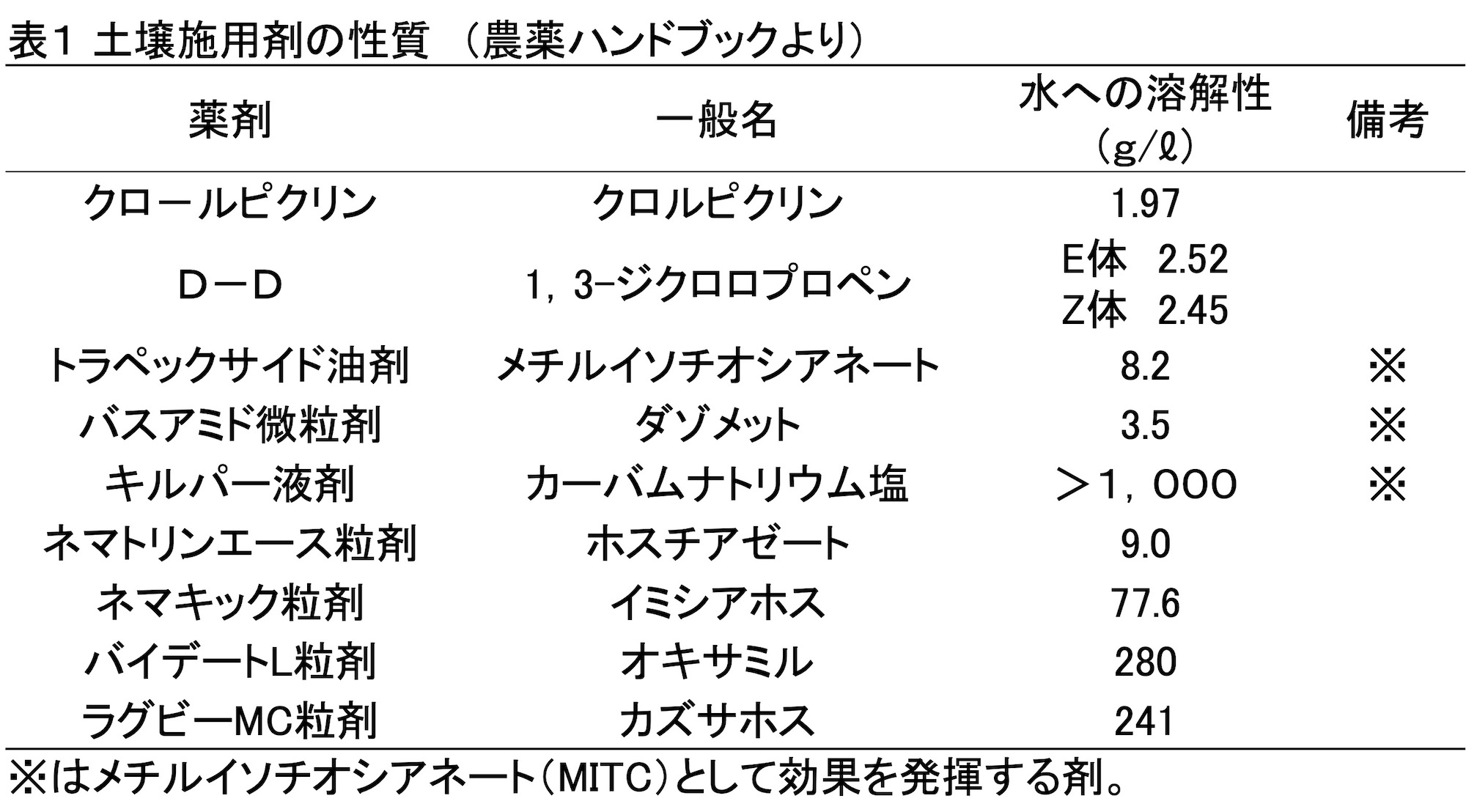

表1は、農薬ハンドブック((一社)日本植物防疫協会 発行)から抜き出した土壌病害虫に使用する薬剤の性質である。水に対する溶解度をみると、カーバムナトリウム塩(キルパー)を除いて水溶性は高くない。全く水に溶けない剤は無いが、それほど多くの薬剤量が水に溶けるものでもない。そうなると、水分を多く含む作物残さの深部にまで有効な農薬量は入り込めないであろう。したがって、残さの表面近くに存在する病害虫は防除できても、中心部まで薬剤で完全に防除することは難しい。

これらのことから、薬剤処理をするときには、残さに潜む病害虫が土壌中に暴露されるように、あるいは処理した薬剤が残さ内の病害虫に届きやすいように、残さを分解しておく必要がある。

おわりに

農作物の種類は沢山あるため、一口に収穫後の残さを分解するといっても、その方法は様々である。作型(さくがた)※1や栽培体系※2よって次作の作付けまでの時間が制限されることもあり、実施できる残さの分解方法や分解程度は変わってくる。残さの分解程度によって、農薬の効果が変わってくることも踏まえ、自分の栽培に適した残さ分解方法については、日頃から考えておくべきだろう。残さを効果的に分解する方法については、次に紹介する。

※1作型とは、同じ作物でも栽培開始時期や収穫期を変えることがあり、はっきりと認識できる栽培のパターンのこと。作型が変われば、栽培を行うために設定される様々な条件・技術の組み合わせが異なる。

※2栽培体系とは、畑でどのような種類の作物を、どのような作物を、どのような順番で、どのような方法で栽培するかを体系的に定めたもの。