黒木 修一

はじめに

農作物の残さは、次作にあたって病害虫の発生源となりうるため(1)、それまでに植物病に感染した農作物残渣を完全に分解し、病害虫密度を低くし、農薬が効きやすくしておく必要がある。しかし、どの作物にも適用できる「こうすればよい」という残さ分解方法は無い。本稿では、残さを分解するときに実施するべき原則的な方法について、いくつか紹介する。

薬剤を用いた残さの破砕

作物残さを分解する際に、残さが水分を多く含む大きな塊だと分解に時間がかかる。次作の作付けまでに十分な時間がある場合には、次項で述べるロータリー耕起などによる物理的な残さの破砕・土壌混和からスタートしても良いが、はじめに薬剤を用いて「枯らす」と効果的である。

薬剤を使う代表的な方法に、カーバムナトリウム塩(キルパー)を用いた「古株枯死」がある(2)。図1はキュウリの栽培終了時に処理したものである。栽培終了時に速やかに処理できれば、生のままの株より早く分解することができる。ただし、農薬登録が無い作物に対して本法は実施できないので、登録内容を確認してから使用する。

機械を用いた物理的な残さの破砕

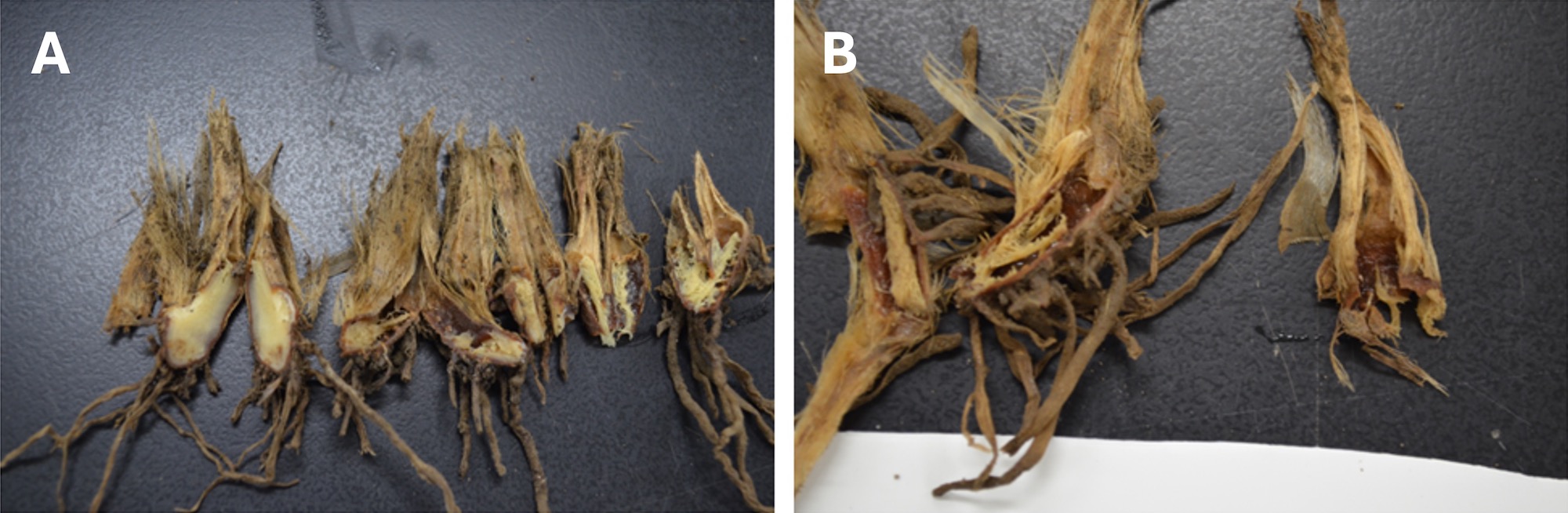

一般的な残さの分解方法は、ロータリー耕起など機械を用いた物理的な破砕である。破砕しやすい茎葉だけの残さは、この方法で十分破砕できる。一方、太い茎や根、芋などは耕起だけでは破砕できない。図2は、サトイモを株ごと耕起しているものであるが、芋がしっかり残っている。

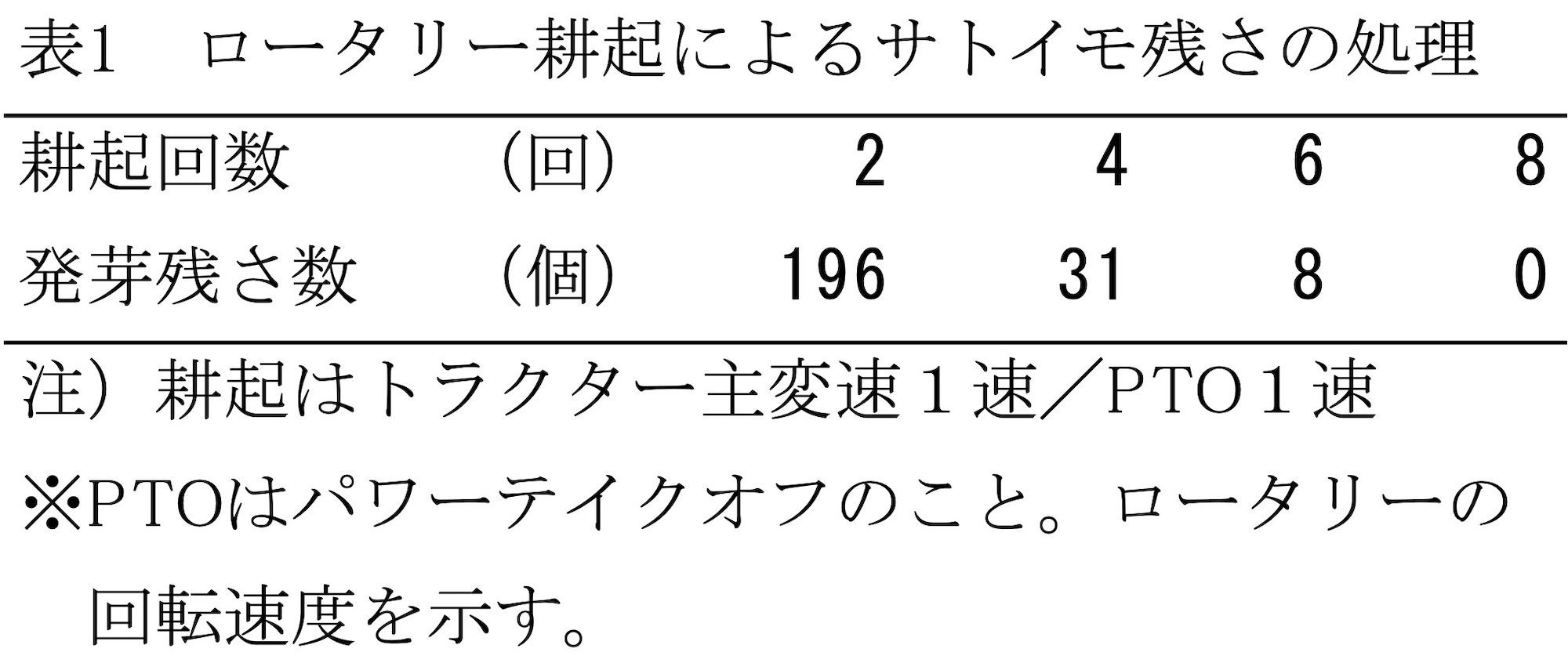

表1はロータリー耕起回数とサトイモの発芽数を示したものである。耕起の回数が増えるごとに、発芽するイモの数が減っていることから、ロータリー耕起による残さ破砕効果がよくわかる。しかし、ロータリー耕起を8回実施してようやく発芽するイモが無くなっていることから、しっかりと残さを分解するためには、耕起の回数はできるだけ多い方がよい。

微生物を用いた残さの分解

薬剤処理やロータリー耕起は残さを破砕できるが、分解までには至らない。最終的に残さは土壌中の微生物によって分解される。図3は栽培終了したニラの株をそのまま土壌に混和したものと、残さを分解促進する微生物資材(分解ヘルパー)を一緒に混和して比較したものである。ニラ株の根元は、「らっきょう」のように太くなっているので、そのまま混和すると、太い茎はそのままで分解されない。薬剤を土壌混和してもこの部分に潜んでいるネダニに薬剤は届きにくい。

一方、微生物資材を使用すると、茎の太い部分は消失し、表皮だけになる。この状態であればネダニが隠れる部分は失われているので、薬剤が届きやすい。これは市販の微生物資材を用いた事例であるが、堆肥にも同様の残さ分解効果がある。ワラや籾殻などの植物有機物を材料とする堆肥には、残さを分解する微生物が豊富に含まれているためである。ただし、堆肥が入手できない場合や、堆肥の品質に不安がある場合などには市販の微生物資材を使うと良い。

おわりに

現代の農業では、時間をかけて農作物の残さを分解する余裕が無いことが多い。そこで、薬剤や機械を用いた耕起、微生物を用いた分解等の技術を組み合わせて、残さをできるだけ短時間で分解する方法を身につけ農作業の効率化を図るべきであろう。