久保 周子*

大谷 徹

*責任著者

はじめに

野生鳥獣による農作物被害(以下、鳥獣害)の対策は主に3つの柱で構成される。一つ目は鳥獣の捕獲(個体群管理)(1)、二つ目は農地への侵入を防ぐ柵(さく)などをつくる方法(侵入防止対策)、三つ目は鳥獣が近づきにくくする方法(生息環境管理)である。これらを組み合わせて農地を守ることが理想であるが、個体群管理についてはハンターの減少などの問題を抱えている。侵入防止対策としては、防護柵で農地を囲う方法が有効であり、ここでは、筆者が勤務する千葉県農林総合研究センター暖地園芸研究所(以下、暖地園研)で設置した「集落柵」について、その導入事例と効果を紹介する。

ワイヤーメッシュを用いた「集落柵」設置の経緯

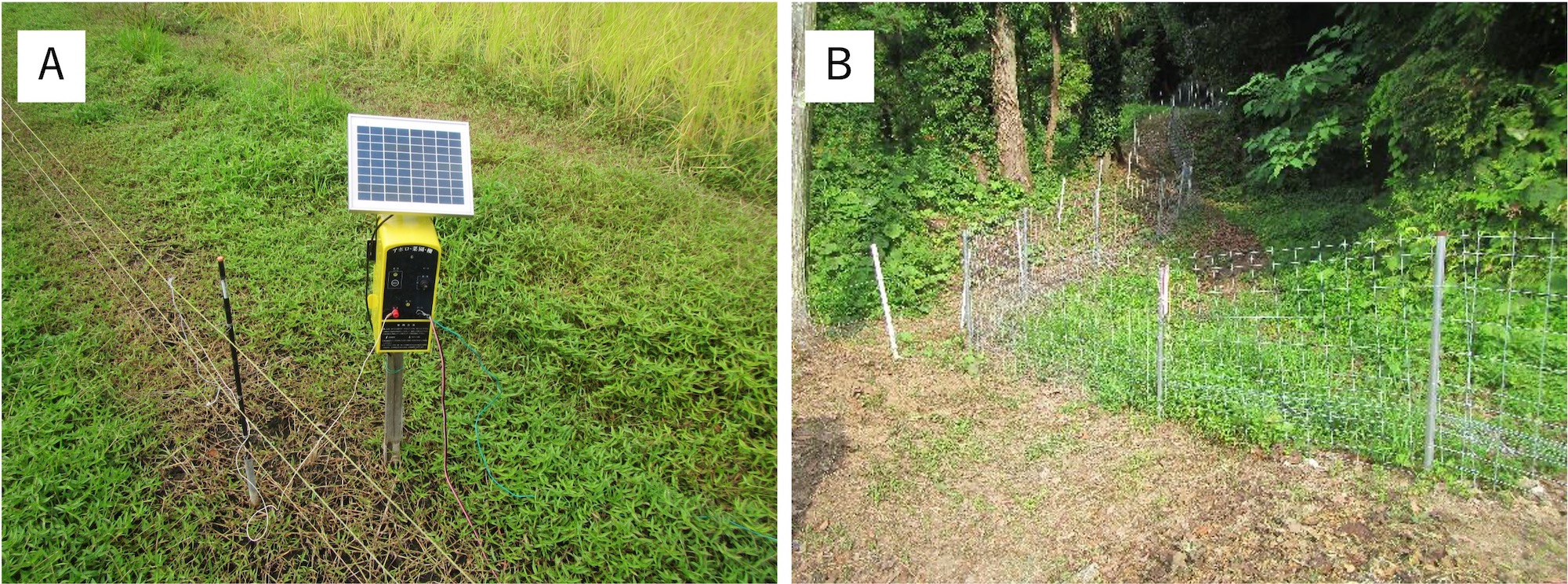

全国の鳥獣害はシカ、イノシシの順で大きい(3)が、千葉県ではイノシシによる被害金額がもっとも多く全体の4割以上を占める(4)。暖地園研は、特産のビワや切り花類、その他園芸作物の試験研究を行っており、南房総地域の山間の傾斜地にあるため、特にイノシシによる被害が深刻な地域である。試験圃場には2016年ごろからイノシシが侵入し始め、試験実施にも大きな被害が生じたため、「個別柵」として試験圃場の周囲に電気柵を設置した。しかし、「個別柵」外の敷地での掘り返しは後を絶たず、道路が破壊される被害も生じた(図2)。そこで、2018年末から2019年にかけて、暖地園研の既存フェンスを含め敷地の周り全長2kmをワイヤーメッシュで囲う、いわゆる「集落柵」を設置した。

集落柵設置のイノシシ侵入防止効果

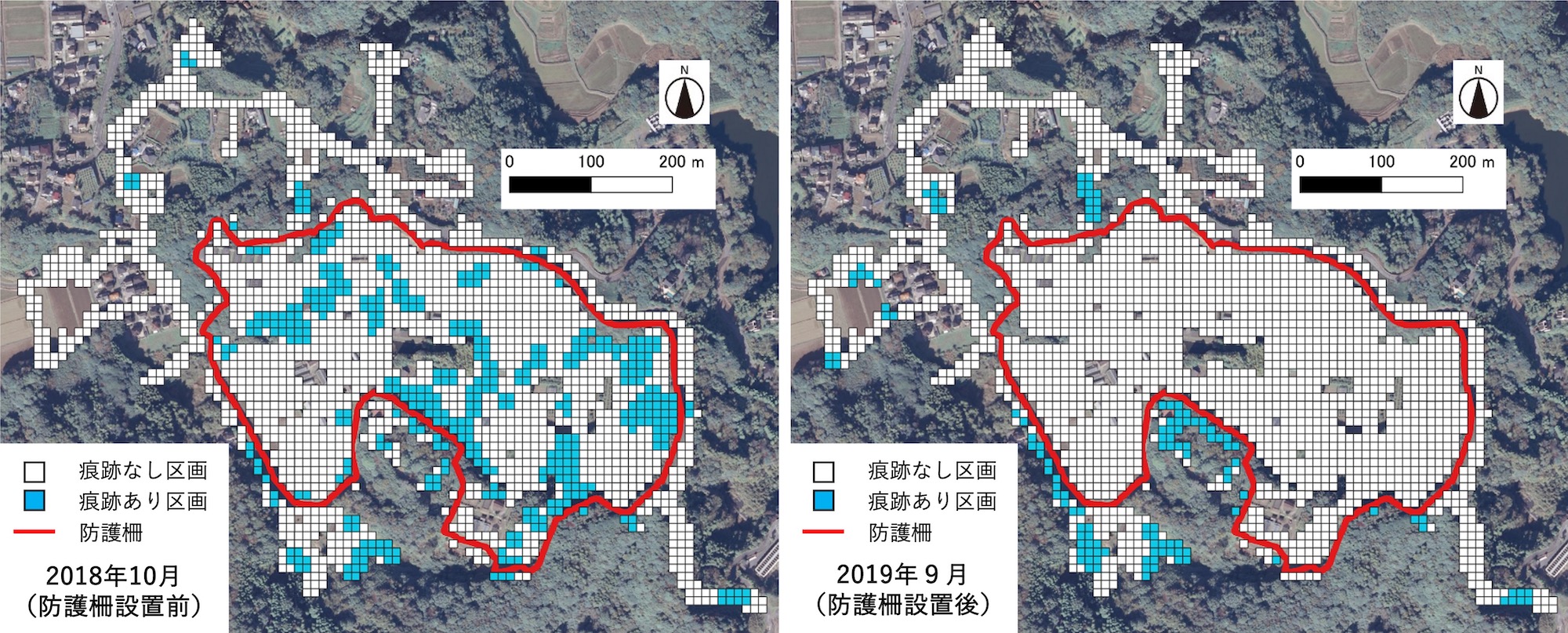

図3に、「集落柵」設置前後の2018年10月と2019年9月にイノシシの痕跡が認められた地点を水色で示した。設置後、柵外では変わらず痕跡が認められたが、柵内には認められなかった。設置後もワイヤーメッシュ柵の下を掘り返し、敷地内に侵入を試みるイノシシもいるが、定期的に巡回を行い、除草と掘り返し箇所の埋め戻しや資材追加による柵の補強等の補修管理を行うことで、設置から6年を経過した現在、わずかに生じた隙間から幼獣が一時的に侵入したことはあるが、イノシシによる深刻な被害は発生していない。

広い面積を確実に守ることができるワイヤーメッシュを利用した「集落柵」の効果は大きいが、設置後の維持・管理についても事前に決めておくことが重要である。暖地園研では、鳥獣対策委員会を設置し、委員を中心に圃場周辺の担当エリアについて日々の見回りと柵の補修管理を行っている。

おわりに

このように、「集落柵」の導入は、施工距離も長くコストもかかるが、集落全体の農地をイノシシによる被害から守るためには極めて有効である。一般農地で「集落柵」を設置する場合には、長期間維持するために住民が担当エリアを明確に決め、責任を持って見回る必要がある。また、柵下の掘り返し等侵入の痕跡を発見しやすくするため、1年に数回は除草や柵の補修作業を共同で行うことが大切である。なお、設置に当たってはコスト軽減を図るため、「鳥獣被害防止総合対策交付金」等の活用など、各自治体へ相談することが望ましい。