岡山 健夫

はじめに

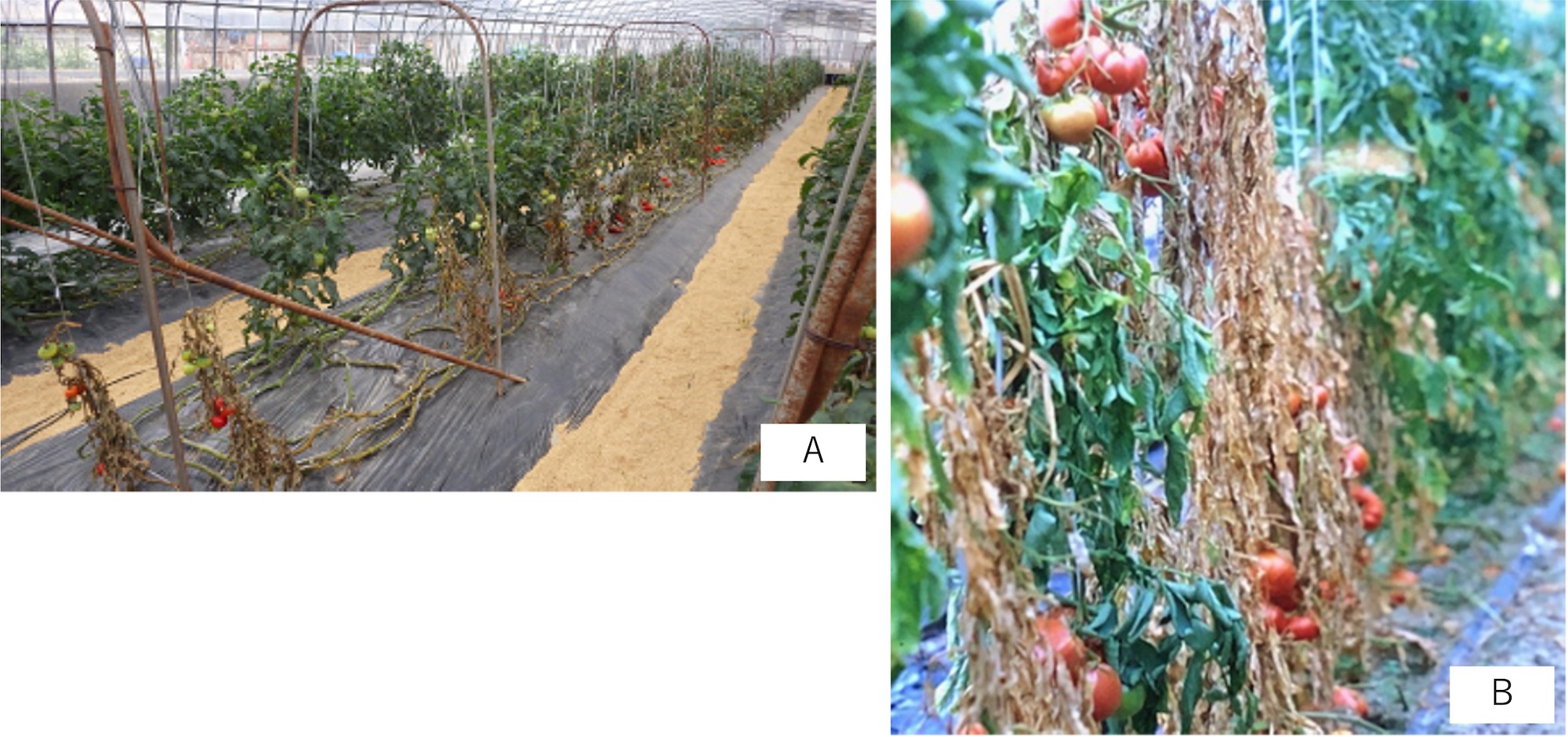

春から夏の真っ赤に色づいたトマトは魅力的な果実である。冷えた果実の切り口からゼリーが溢れ、食べるたびに健康を実感する喜びに浸ることができる。この時期のハウストマトは、好適な気温と日照に恵まれ、定植直後からぐんぐんと育って果実が肥大する。しかし、最大の問題は連作によるトマト青枯病の発生である。青枯病は気温が上昇する5月上旬から株が萎れ始め、全株が枯死することも珍しくない(図1A, B)。本稿では、防除が困難な青枯病の発生を回避しつつ、毎年短期間に高収量を得ている篤農家の技術を紹介する。

抵抗性台木を用いた接木苗の利用

奈良県明日香村の竹上一清さんは、ハウストマト出荷組合員7農家の育苗を一手に引き受けている。台木品種は発芽ぞろいの良い「シャットアウト」(サカタのタネ)を用い、穂木は食味が良くて多収穫性、果実が堅く日持ちが良い「りんか®409」(サカタのタネ)を選んでいる。1月上旬に台木、1週間遅れで穂木をは種する。1月下旬に台木を直径9cmのポットに移植、2月上旬にチューブ接ぎで接ぎ木する(図2A)(1)。チューブ接ぎは台木と穂木をそれぞれ斜めに切り、切り口を合わせてチューブで固定する。この接ぎ木方法は、作業が容易で台木と穂木の太さが多少違っても接ぐことができる。接ぎ木後の苗は、ビニールハウス内に設置したトンネル内で管理する。トンネル内には温床線を敷き、被覆はPOフィルム※の上にピアレスフィルム※※を重ねて温湿度と光量を制御している。接ぎ木した苗は大きく生長した苗で定植するため直径12㎝のポットに植え替える(図2B)。トマトの定植圃場は3月中に収穫を終えた促成イチゴの栽培跡地で、4月上旬にトマトを定植する。栽培中の灌水は雨天日を除いて毎日行う。収穫は5月下旬から7月下旬までの短期間で行い、8~9段果房までの総収量は1株当たり5.3㎏、4.5aのハウス全体で1500株で約8tもの高収量を得ている(図2C)。

※POフィルム(ピーオーフィルム)とは、ポリオレフィン系樹脂を原料とし、耐久性、保温性、光線選択性、防曇性、防霧性などの機能を備えた農業用フィルム。

※※ピアレスフィルムとは、夏の強い紫外線と赤外線を大幅にカットし、植物に必要な青色の光を中心とした光線を透過することで、夏は涼しく、冬は暖かいハウス環境を作る波長選択性フィルム。

太陽熱土壌消毒の具体的な方法

トマトの樹勢は7月下旬になっても旺盛であるが、早めに収穫を切り上げて太陽熱土壌消毒の準備をする。支柱や灌水チューブを取り払った後、トマトの株はロータリー耕うんして土壌にすき込む(図2D)。耕うん後に灌水チューブを敷いて、土壌全面をビニールで被覆する。灌水チューブを利用して圃場全体に十分に水が行き渡るように注水する。その後ビニールハウス全体を密閉し、この状態をイチゴの定植準備に入る9月中旬まで1カ月以上続ける。太陽熱土壌消毒後に元肥を施用し、耕うんしてイチゴの畝を立てる。青枯病菌は周辺の灌漑水で伝搬することがあるのでハウス外から水が入らないようにする。

抵抗性台木の利用と太陽熱土壌消毒の防除効果

竹上さんは当初は太陽熱土壌消毒のみで自根苗を使っていたが、青枯病が激発した。そこで抵抗性台木を導入したところ、10年以上発生がほとんど見られなくなった。

筆者らは、トマト青枯病多発圃場では病原菌が土壌の50㎝以上の深さまで生息するため太陽熱土壌消毒の効果が不十分であるが、土壌消毒剤であるダゾメット剤(商品名:バスアミド粉粒剤)を併用した太陽熱土壌消毒と接ぎ木栽培によって防除効果が補完できることを報告した(2)。

トマトは近年多くの抵抗性台木品種が開発され、台木品種と各種土壌消毒の併用による高い防除効果が報告されている(3)。これによると、各メーカーが公表した抵抗性程度の異なる台木を用いた接ぎ木トマトは、薬剤を併用した太陽熱土壌消毒だけでなく、太陽熱土壌消毒単独でも菌密度が低下して発病を抑えることが明らかにされている。竹上さんが使われている台木品種は、抵抗性程度の評価値が8で高度抵抗性に近く、この報告の結果と合致する。太陽熱土壌消毒と抵抗性台木の組み合わせによる栽培は現地で定着しており、これまで組合員の圃場では青枯病の発生がほとんど認められていない。

おわりに

最近10年間の酷暑は、関東地方以西における太陽熱土壌消毒にとって絶好の機会であり、処理中の地温が深さ20㎝において40℃を超える推定期間が40日以上となる地域が増えている(4)。難防除病害である青枯病対策には土壌消毒はじめ、抵抗性台木の利用や連作回避、排水、地温上昇防止、作期の移動など多くの技術が提唱されている。しかし、生産者には優先順位を付けた選択が必要であり、太陽熱土壌消毒は施設園芸作物生産の最優先技術として位置づけられる。

トマトでは太陽熱土壌消毒単独の防除効果に限界があることを踏まえ、抵抗性台木を用いた接木苗の導入により、高収量安定生産が達成できることが竹上さんによって実証されている。