岩橋 祐太

内橋 嘉一*

*責任著者

はじめに

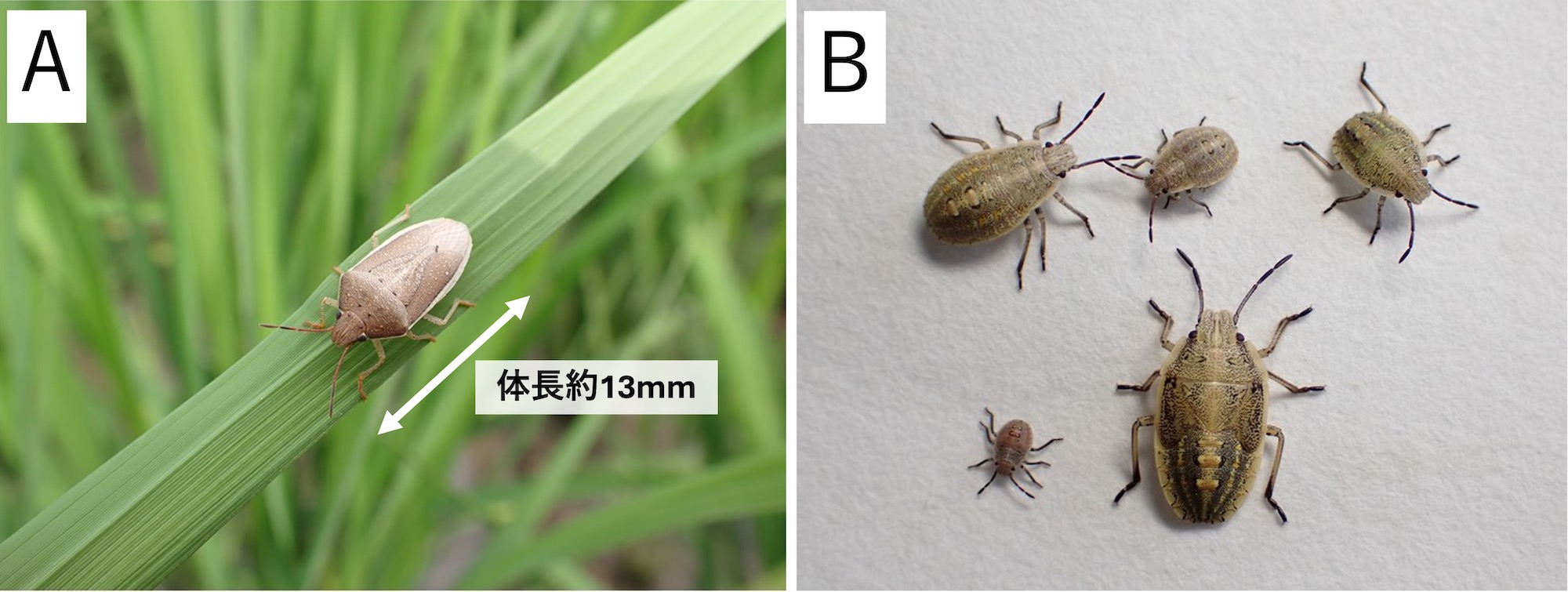

農業害虫には、長年姿を消していた種が再び多発し、大きな問題となることがある。近年、全国的に問題となっているイネカメムシ(図1)もその例である。イネカメムシは1960年ごろまでイネの主要な害虫として知られていたが、その後水田でほとんど見られなくなった。しかし、2010年ごろから再び発生が増え、全国的に大きな被害を引き起こしている。兵庫県内でも、2017年にイネカメムシが確認され、2024年には県内のほぼ全域で発生、被害があった。一部地域では、イネの収量が5割以上減収した事例もある。

本稿では、兵庫県におけるイネカメムシの生態や防除対策について紹介する。

イネカメムシの生態と効果的な防除

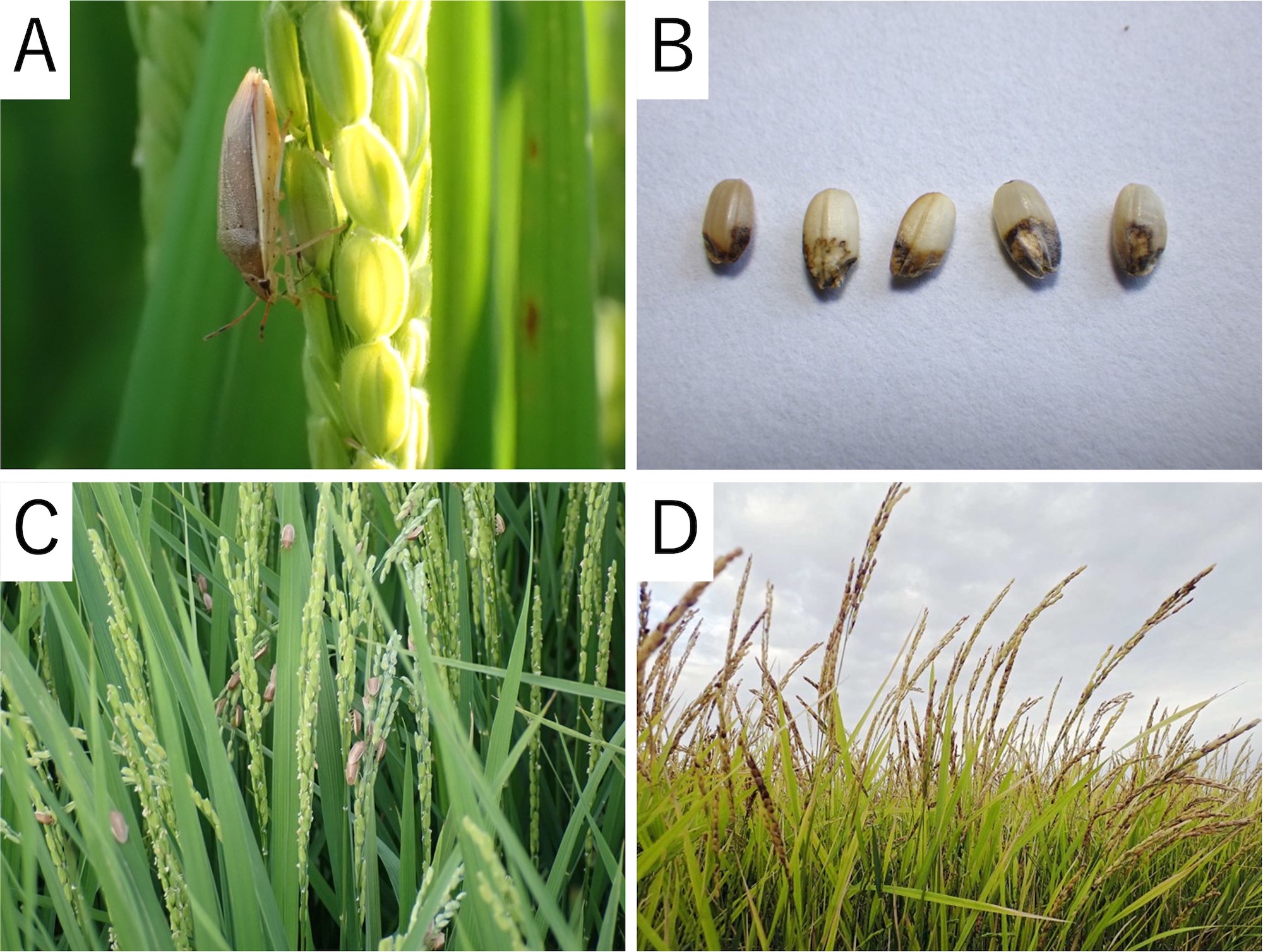

イネカメムシはイネの籾を加害して斑点米被害を引き起こす「斑点米カメムシ類」の一種であり、(図2A,B)出穂(イネが穂を出すこと)直後の穂を吸汁すると、籾が不稔(籾の充実不良)となる(図2C,D)。したがって、出穂期にイネカメムシが多発すると、斑点米と不稔被害による大幅な減収に繋がる。

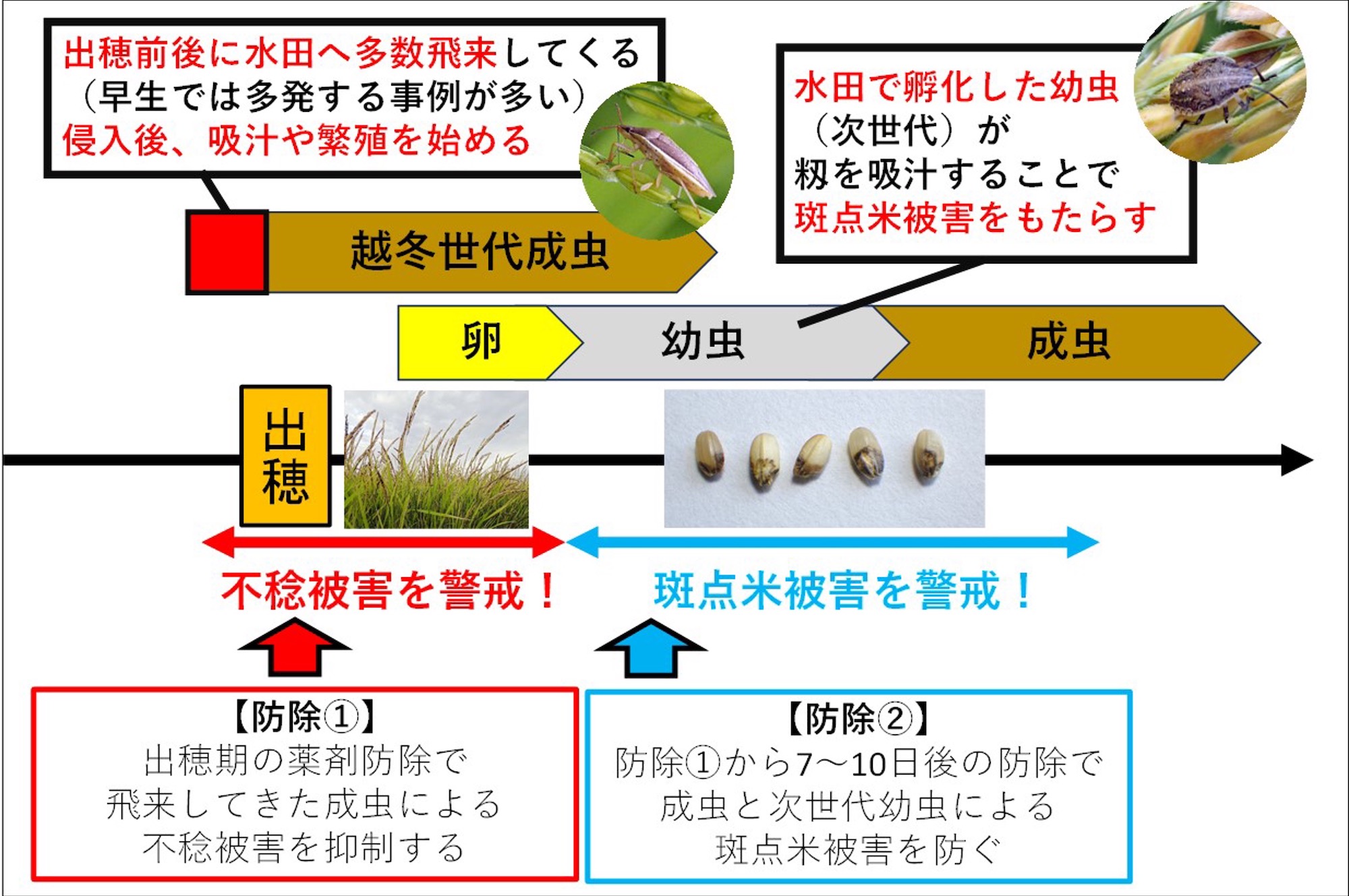

斑点米カメムシ類の防除は、主に穂揃期(ほぞろいき;ほぼすべての穂が出揃う時期)以降に行われる薬剤散布が一般的である。しかし、イネカメムシは出穂直後から水田に侵入して穂を加害するため、より早い出穂期に防除する必要がある。イネカメムシが発生する水田では、出穂期とその7~10日後の2回薬剤散布を行うことで、斑点米と不稔被害の両方を効果的に抑制できる(図3)。

最近の研究では、イネカメムシが出穂の早い水田に集中して飛来することや、出穂期~穂揃期の数日間に水田へ大量に侵入していることが分かってきた(1)。

おわりに

地域内の単一圃場でイネカメムシ防除を徹底しても、周辺の水田から移動してきたイネカメムシにより被害が発生することもある。そのため、効果的な防除には、地域単位での取り組みが重要である。

兵庫県では、同一地域内にコシヒカリ、キヌヒカリ、山田錦など、収穫期の異なる品種が混在して栽培されることが多く、同一品種でも水田ごとの移植日が大きく異なる場合もあり、出穂期がバラバラである。このような地域では、イネカメムシは出穂の早い水田から遅い水田へと移動しながら加害するため、被害が拡大しやすい。そのため、地域内の作付けを確認し、①特に出穂の早い水田でのイネカメムシの初発を見逃さない、②地域内で同一品種をできる限り集約して栽培する、③移植日を揃える、といった、地域で連携した対策を行うことで、イネカメムシに対する防除効果が高まると考えられる。