五十嵐 美優

東條 元昭*

奈良県農業研究開発センター

浅野 峻介

*責任著者

はじめに

卵菌と称される植物病原菌の中では比較的古くに分化した、真菌※とはまったく異なる菌群が存在する。それらの大半は水中を泳ぎ回るための鞭毛(べんもう)をもった遊走子と呼ばれる胞子をつくり、菌の移動の際に大きな役割を果たす。卵菌の遊走子は2本の鞭毛をもっている。鞭毛だけで移動できる距離は限られているが、灌水や雨水の流れに乗って生産現場全体に運ばれることがある。遊走子は、根から分泌される糖類などに誘引される性質があり、根の表層に到達すると菌糸を伸ばして内部に感染する。遊走子は遊走子嚢(未熟な遊走子を中でたくさんつくる)と呼ばれる器官が成熟して水に触れると遊走子を放出する。環境条件が良いと数十分のうちに1つの遊走子嚢から数10~100の遊走子が放出される。遊走子は、密植栽培などで水分が過剰なときに放出されやすい。

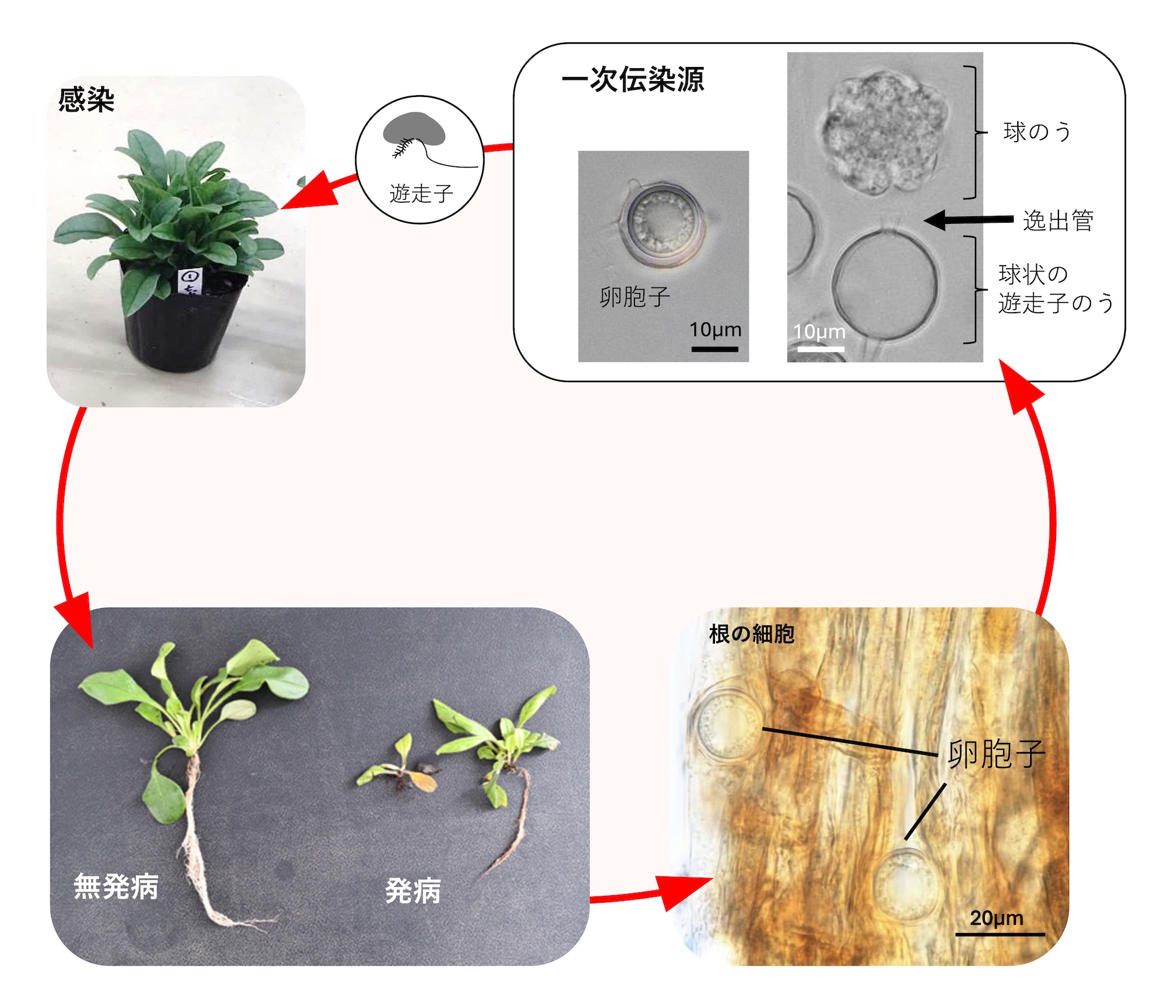

最近、ワスレナグサのポット栽培で卵菌の一種(Globisporangium irregulare, ピシウム菌の仲間)による根腐病が発生し経済的に大きな打撃を与えた(1)。本稿では卵菌の遊走子による伝搬のしくみについて動画を交えて紹介したい。

※真菌:いわゆるカビのこと。酵母やキノコも含む。

ワスレナグサに発生した根腐病と原因となった卵菌の特徴

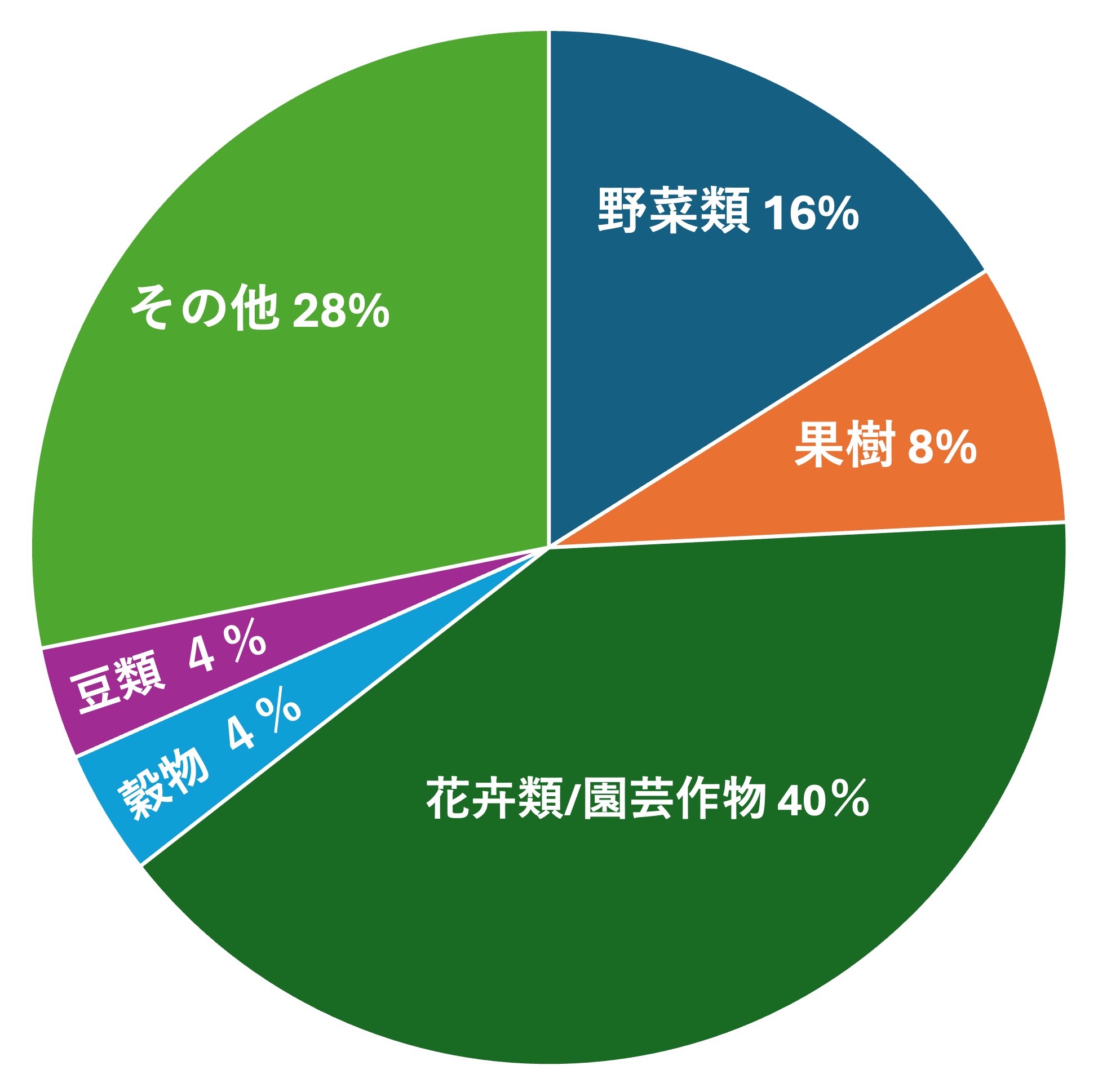

この植物病は2023年2月に奈良県内のハウス内で発生した。栽培されていた15,000ポットの約6割が水浸状の黒変を伴う根腐れと葉の黄化を起こした(図1)。原因はこの卵菌で、平素はおもに畑の土壌中に生棲している(2)。冷涼(15~25℃)で高湿度の条件でいろいろな植物に感染する。特に花卉(かき)類などの園芸作物で被害が多い(図2)。これらはポット栽培が多いうえに、大量に並べて栽培されるため、湿度が高くなることが多く、遊走子が生じると病害が一気に広がりやすい。この卵菌種はこれまで遊走子を形成することはほとんどないと考えられていたが (3)、ワスレナグサ根腐病の株では遊走子が形成される。その過程を動画撮影して詳しく調べたところ、たった12分間の間に遊走子の元になる細胞が分裂して小さな細胞になり、それぞれの小細胞が鞭毛を持つことで遊走子となることや、一度に20個以上の遊走子が放出されることがわかった(図3および動画)。このように遊走子を大量生産しやすい菌を防除する場合には水の管理が極めて重要となる。

病原菌の遊走子による感染拡大リスク

一般に卵菌はその名称の由来でもある卵胞子と呼ばれる耐久性の高い胞子を形成する。卵胞子は土壌中や植物残渣(ざんさ)中で長期間生存して環境条件が整うと深刻な感染源となる。卵胞子は、減数分裂により造卵器と造精器(両者は有性器官と呼ばれる)が作られ、両者が交配することにより形成される。これに対し遊走子はこのような有性器官や交配を経て形成されることのない無性器官であり、有性器官の卵胞子に比べると少ない過程(従って省エネルギー)で短時間に大量に形成される。さらに遊走子は2本の鞭毛をもち水中を移動できる。これらの特性から遊走子は卵胞子に比べて数十倍から数百倍の拡大(伝播)力を持ち、病害の感染スピードも速いため、一気に拡大する一因になっている。ワスレナグサの根腐病菌は遊走子を多量に短時間で形成し、水を介して広範囲に拡散する。従って、病害対策は遊走子による感染拡大をいかに低くするかが最大のポイントになる。

遊走子を形成し易い卵菌を抑える環境作り

ワスレナグサの根腐病菌の例では、灌水時に遊走子が形成され、それが水とともに移動することでポットからポットに感染したと推定される。水を介して伝搬する病原体の場合、登録農薬が限られており、防除は困難である。そのため本件の場合、発生現場ではその作期の栽培を断念し、水や土壌の消毒を行った。予防策としては、遊走子で広がる病原体の伝染環(図1)を断つことが有効であるため、以下のような防除対策が考えられる。

・密植を避け、風通しを良くして湿度を低く保ち、植物にストレスがかからないようにする。ワスレナグサ根腐病菌は植物に環境的なストレスがかかると発病しやすい。

・ポット間を水が移動しにくいようにする。つまり遊走子が形成されたり移動したりしにくい環境にする。灌水は上面から必要最小限とし、底面給水は避ける。

・遊走子の形成されやすい温度は菌糸生育の適温よりも一般に2~3℃低いため、低温が数日続く時期には特に温度管理に注意を払う。

まとめ

卵菌の一種である本菌によるワスレナグサ根腐病の遊走子の産生の生態と、遊走子を伝搬させない視点からの防除対策を紹介した。花卉類を高湿度・高密度で栽培すると遊走子で伝搬する卵菌による病害が発生しやすいため、これらを避けた栽培管理を行うことが防除に繋がる。

引用文献

- Asano S, Igarashi M, Chuang D, Tojo M (2025) First report of root rot caused by Globisporangium irregulare on forget-me-not (Myosotis sp.). JGPP 91: 240–244.

- 東條元昭 (2011) 「総論:ピシウム菌の病原菌としての特徴」植物防疫 65: 72–76.

- van der Plaats-Niterink (1981) Monograph of the genus Pythium. Studies in Mycology 21: 1–242.

- 日本植物病名データベース(2025)

- USDA Fungal Databases (2025)