根本 文宏

はじめに

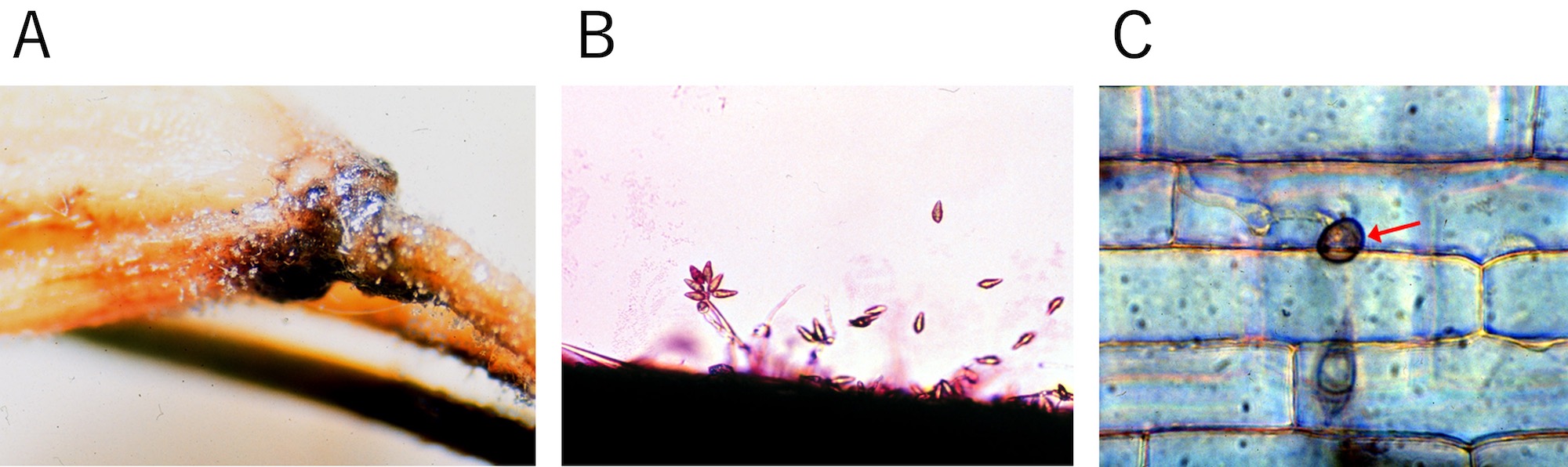

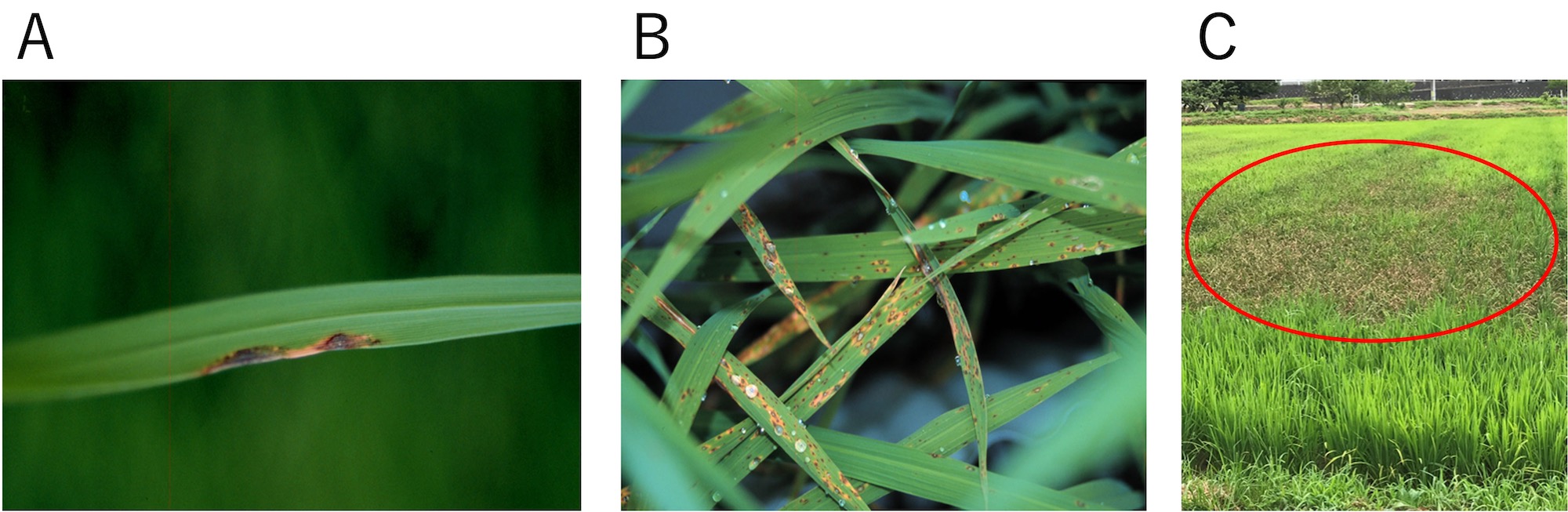

昨年から続く米価高騰で、本年のイネの作柄に高い関心を払うようになった読者も多いであろう。イネを栽培するうえで最も恐ろしい植物病の一つに、いもち病がある。本病はカビ(糸状菌)の一種であるいもち病菌(ピリキュラリア菌;Pyricularia oryzae)(図1)によって引き起こされる。イネの葉に作られた病斑で多数の胞子が形成され、これが飛散して感染が拡大する(図2A, B)。それが進行した部分は、茎葉が褐変枯死して倒伏するため、周囲の健全株より草丈が低くなり、いわゆる「ずり込み」症状となる(図2C)。冷害や長雨が続き、葉いもちが適切に防除されないと穂いもちとなる。大発生すると収穫が全くできなくなることもある(図3)。

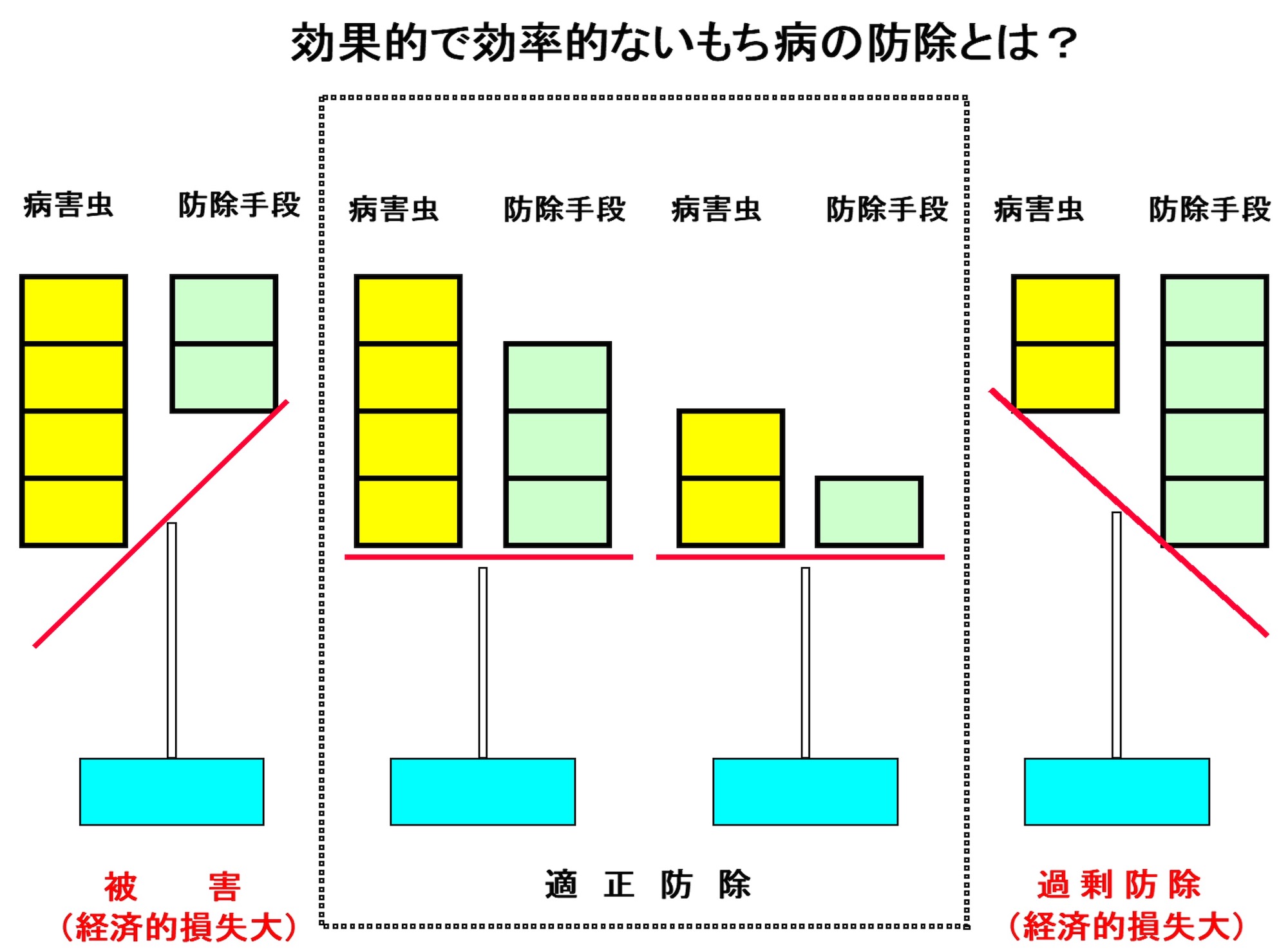

近年は暑い夏が続き本病の発生は全国的に少ないが、山間の冷涼な地域等では常時本病に悩まされているところもある。本病を効率よく、効果的に防除するためには、病害虫発生予察情報(以下、発生予察情報)を読み解き、活用することが重要である。

発生予察情報と活用の仕方

いもち病の発生予察は、決められた場所で経時的に発病状況を調査する定点ほ場調査や、各地域の栽培ほ場を定期的に巡回して行う調査などにより現場の状況を把握することから始まる。近年は、コンピューターによるいもち病発生予測プログラムを利用し、いつ、どの程度発生する可能性が高いかなどについて総合的に予測することができるようになった(1)。しかし、定点調査や巡回調査を行ったほ場において栽培されている品種や、栽培管理の方法、防除の状況が自分のほ場と同じとは限らない。このため、発生予察情報が発表されたらそれらの内容を確認し、自分のほ場について観察を行い、防除する必要の有無について判断する必要がある。特に注意報※や警報※が発表された場合は、いもち病による被害が予測されるため、迅速に薬剤防除が行えるよう準備する必要がある。

※ 発生予察情報の種類や内容については、iPlant 2025年3巻6号を参照のこと(2)。

発生予察情報を活用する上で知っておくべきこと

1.コンピューターを用いたいもち病発生予測プログラム

田植え後のイネの葉が5~6葉期になり株が繁茂し始め、夜間の平均気温が15℃~25℃で、風が弱くイネ葉が濡れている時間が10時間以上になるといもち病菌の感染が起きやすい。これを「感染好適条件」という。アメダス※の気象データからイネ葉面の濡れ時間をコンピューターによって推定し、感染好適条件出現の有無を推定するBLASTAM(3)というプログラムがあり、これがいもち病の発生予察の一部として利用されている(4)。

※ 全国約1,300か所に設置された自動観測所から、降水量、風向・風速、気温、日照時間、積雪深などの気象データを10分ごとに自動で集約するシステム

2.水田の細かな気象状況(微気象)に関する情報の重要性

BLASTAMによる感染好適条件の推定に利用されるアメダス気象データの観測地点が必ずしも水田の近くとは限らない。むしろ、街なかに設置されている場合が多い。アメダス観測地点の観測値と実際の水田の気温や日照、風速、降水量などの値が違っていた場合、イネ葉の濡れ時間を決定づける正確な気象条件を把握できないため、感染好適条件の出現を見逃す恐れがある。このため、近年は把握したい水田のなかに気象観測装置を設置し、そのデータを使っていもち病の発生を予測する試みも行われている。

3.自分の水田におけるいもち病の発生状況を知る

いもち病は、感染好適条件のときにいもち病菌がイネ葉に感染すると、7~10日程度で病斑が生じる。病斑上に形成された胞子は空中を飛散するため、再び感染好適条件が生じると、上位葉にひろがるか、あるいは周囲のイネ体に感染する。これを繰り返して被害が拡大する。このため、自分の水田の発生状況を正確に把握し、上位葉や周囲への感染拡大を防ぐため、防除を適期に行い新たな感染を遮断することが、葉いもちを抑え、穂いもちへの感染拡大を防ぐための基本となる。