眞野 友秀

石間戸 芳朗

埼玉県茶業研究所

小俣 良介*

*責任著者

はじめに

埼玉県小鹿野町は「秩父きゅうり」の産地である。近年、ミナミキイロアザミウマが媒介する黄化えそ病(MYSV)、タバココナジラミが媒介する退緑黄化病(CCYV)など微小害虫が媒介するウイルス病の発生が目立ち、収穫量が減少している。現状では主に薬剤防除によって対処しているが、それだけでは抑制が難しいのが実情である(1、2)。そこで、紫外線反射資材と天敵製剤を組み入れた総合防除(IPM)を組み込み、コストはかかるものの労力を軽減し防除効果をあげる目的で、生産者にIPMを取り入れる機運の醸成を試みた。その事例の一部を紹介する(3)。

紫外線反射資材の忌避効果によるハウス外からの侵入抑制

現地のキュウリ生産ハウス(実証区10a、慣行区10a)で実証を行った。作型は抑制栽培(2023年8月5日定植)、品種は穂木「ワントップ」、台木「ぞっこん」を用いた。実証区には定植前に紫外線反射ネット(商品名:虫フラッとネット)をハウスサイド開口部に張り、紫外線反射シート(商品名:虫フラッとシート)をハウスの周囲に設置した(図1)。微小害虫の忌避効果を見るため、ハウス外部に粘着板(アザミウマが好む青色粘着板とコナジラミが好む黄色粘着板)を設置し、8、9月は7日間隔、それ以降は14日間隔で粘着板を交換・回収して捕獲虫数を計算した。

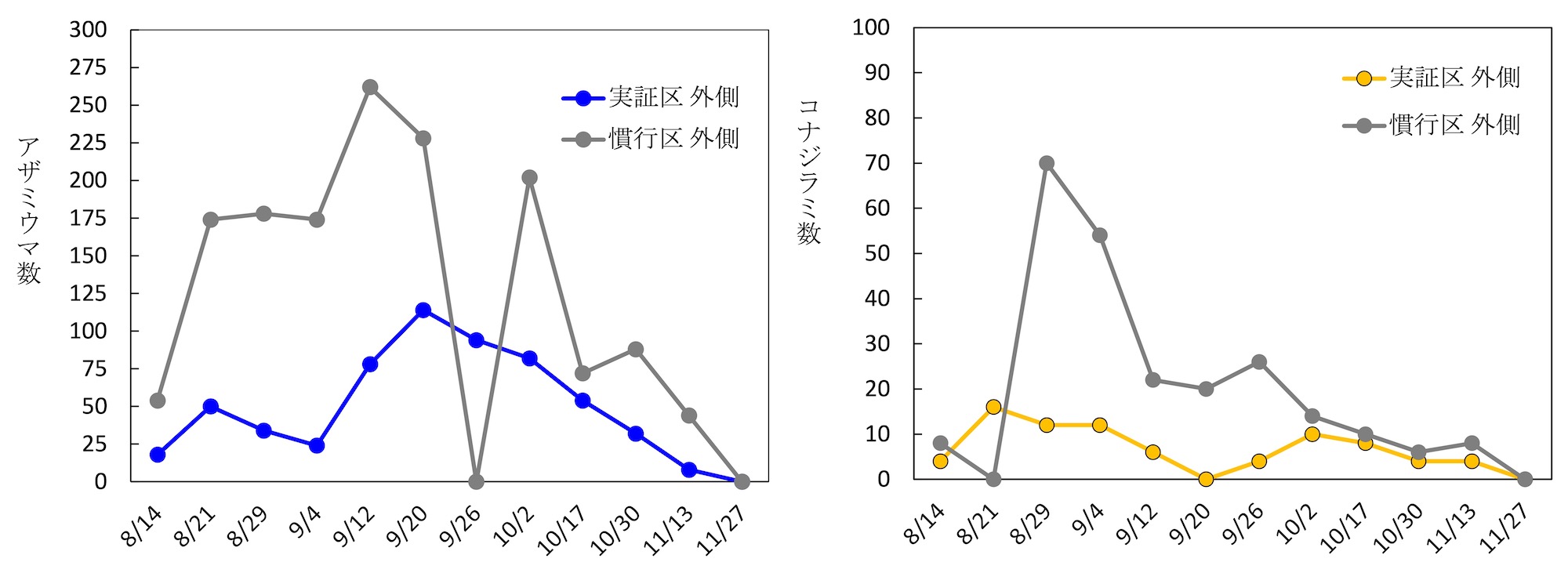

その結果、ハウスの外部に設置した粘着板については、アザミウマは慣行区では8月21日から9月26日までが多く、9月12日に262頭、9月26日に266頭が確認された(図2)。実証区では調査期間中を通じて常に慣行区より大幅に少なく、9月20日の114頭が最大であった。コナジラミは慣行区では8月29日に急激に数が増加して70頭に達したのち、徐々に数は減少したが、実証区は調査期間を通じ最大でも8月21日の16頭であった。

以上のことから、紫外線反射資材をハウス周辺に設置すれば、外部のアザミウマ、コナジラミをハウス周辺に寄せつけないことが認められ、ハウスへの侵入を抑制する効果があると考えられた。

天敵製剤の活用によるハウス内での増殖抑制

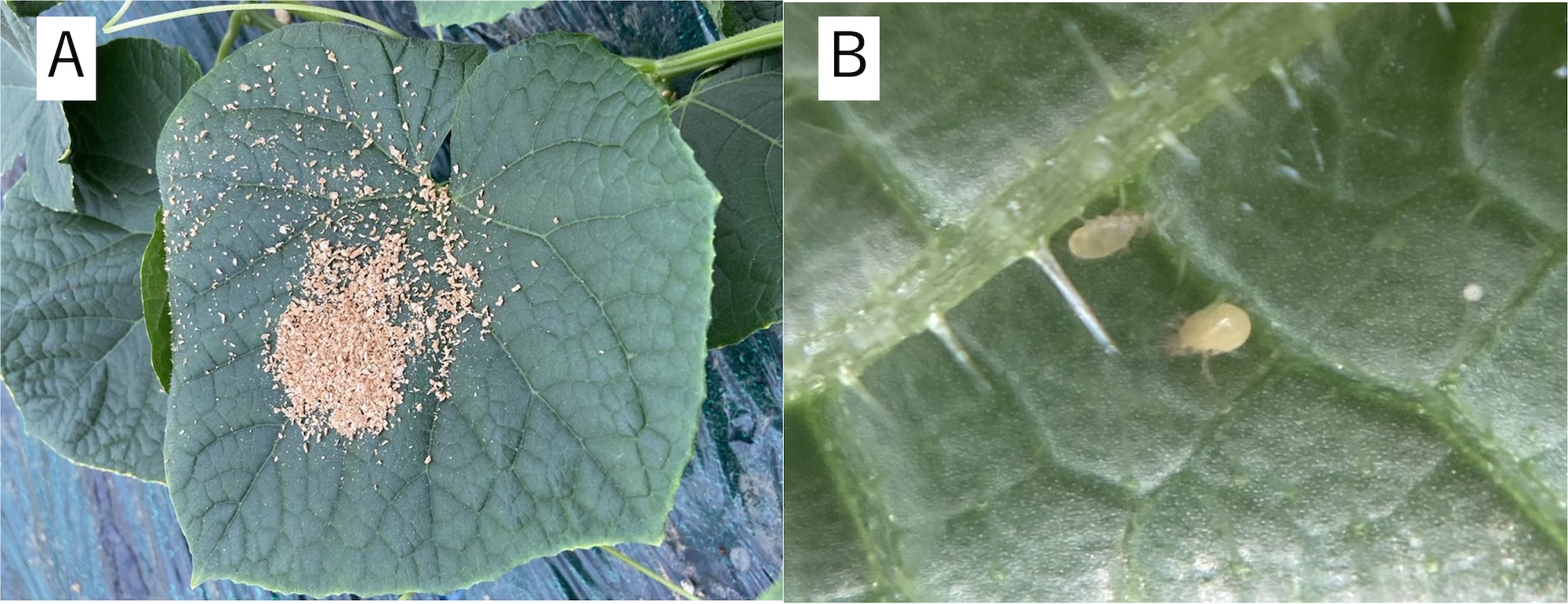

同じハウスを使い、実証区では2023年8月22日に天敵製剤(商品名:リモスワセット)を使用し、約1m間隔で葉に振りかけ放飼した(10a当たりリモニカスカブリダニ12,500頭、スワルスキーカブリダニ25,000頭)(図3)。加えて、化学農薬(殺虫剤)の散布を慣行区では18回、実証区では12回実施し、実証区では散布回数と使用量を2/3程度に抑えた。

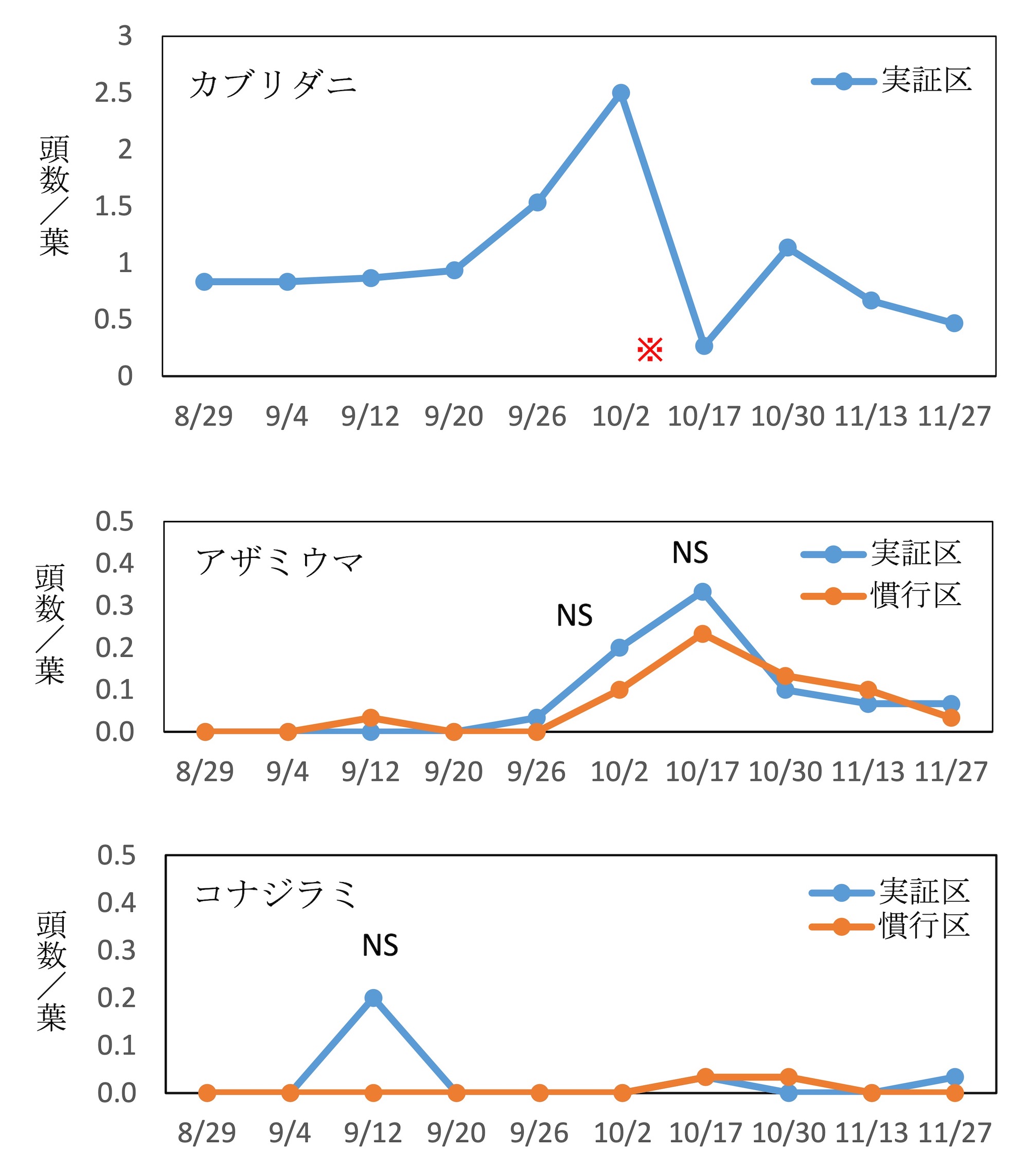

実証期間中の植物上のカブリダニ、アザミウマ、コナジラミの各数の推移を図4に示した。カブリダニ放飼後の葉当たりカブリダニ数は概ね0.8頭で推移し、9月20日以降増加や減少が見られたものの、常に存在が確認された。アザミウマとコナジラミは、実証区において慣行区と遜色ない程度の低い密度で推移した。また、前項と同様にハウス内部に粘着板を設置して捕獲虫数を調べたが、植物上の調査結果と同じく、アザミウマ、コナジラミ数は実証区、慣行区ともに少なく、天敵製剤の効果が認められた。

以上のことから、施設キュウリの防除体系に天敵製剤を1回組み入れれば、化学農薬の散布回数と使用量を2/3に減らしても、慣行区とほぼ同等にアザミウマ、コナジラミを抑制することができた。

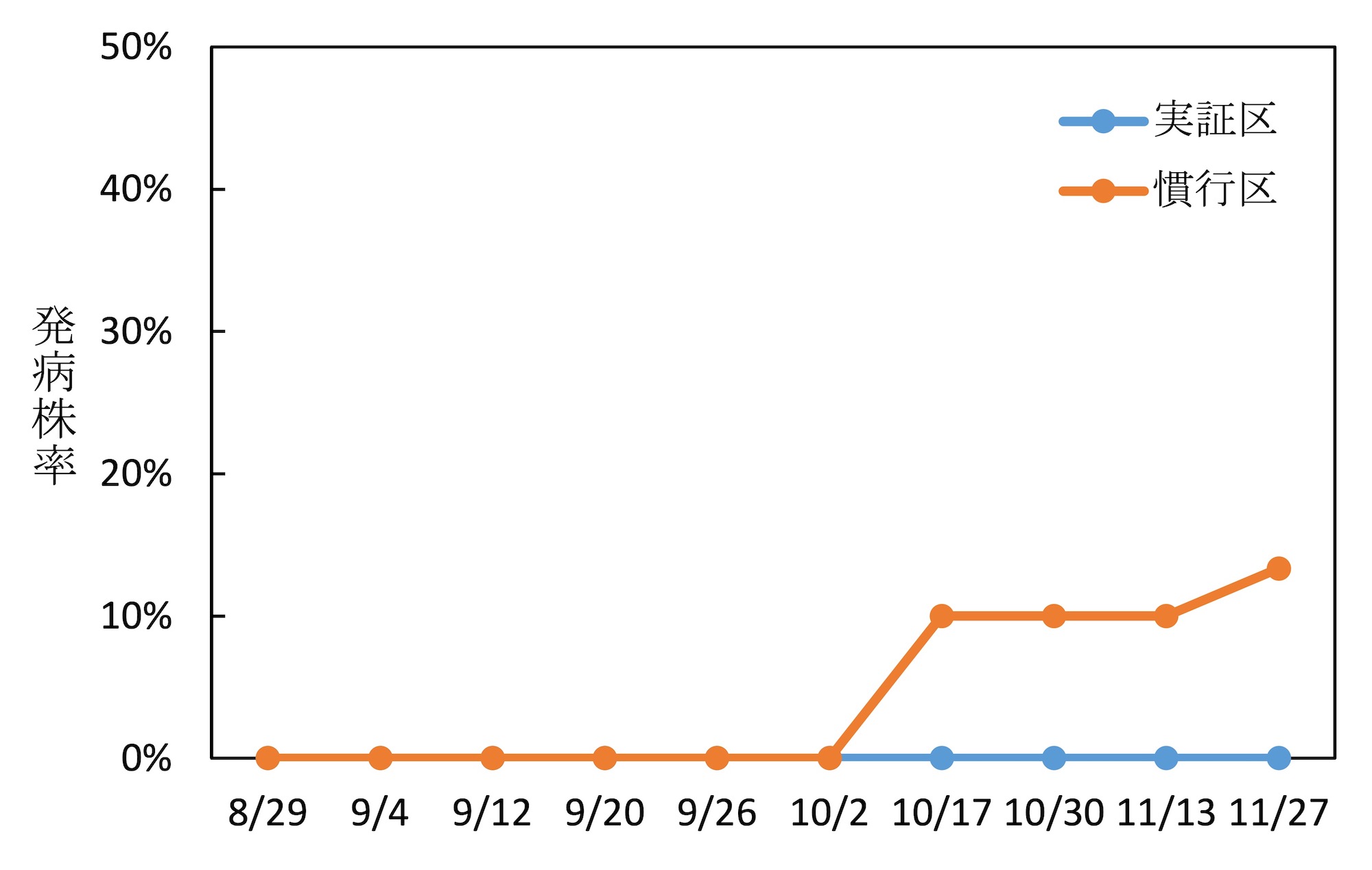

微小害虫によって媒介されるウイルス病の発生比較

実証区と慣行区について、カブリダニ、アザミウマ、コナジラミの調査と同時に、キュウリ黄化えそ病とキュウリ退緑黄化病の発病の有無を目視により調査したところ、両区ともにアザミウマによって媒介されるキュウリ黄化えそ病の発生はなかったが、慣行区ではコナジラミによって媒介されるキュウリ退緑黄化病が10月17日以降発生した(図4)。

ハウス内のコナジラミの生息数は実証区、慣行区に大差はなかった(図5)が、ハウスの外側では、紫外線反射資材を使用していない慣行区で8月21日から9月26日まで比較的多くトラップに捕獲されていた(図2)。また、10月上旬に病害発生により側窓・天窓を長時間開けて換気を両試験区で行った。以上より、紫外線反射資材を使用していない慣行区では、外部からコナジラミが侵入しやすくウイルス病の発生に至った可能性があり、逆に紫外線反射資材を設置した実証区では、外部からのコナジラミの侵入機会が少なくなり、ウイルス病の発生が抑制されたと考えられる。

おわりに

今回の取組から、紫外線反射資材や天敵製剤をこれまでの防除体系に組み入れることで、化学農薬の使用量を低減しながら、微小害虫が媒介するウイルス病の被害を抑制できることを実証できた。資材費や天敵製剤の費用が慣行に比べて余分にかかるものの、化学農薬の費用や散布労力の削減などのメリットも実証できた。それと同時に、生産者の経営に合わせた細やかな巡回指導を行った結果、天敵製剤導入に関し「心配していたよりも使用できる化学農薬が多く、ローテーションに困らなかった」「散布回数減少により、他の作業に充てる時間を増やすことができた」などの声も聞かれた。生産者にIPMの機運が高まることが期待される。

引用文献

- 草間直人・山中聡(2020)「全国におけるIPM 体系の確立と普及に向けた普及指導機関からのアプローチ」日本応用動物昆虫学会64(3): 93-106.

- 佐藤加奈巳(2014)「ゆるやかなIPM 普及を目指す 埼玉県北部キュウリ産地での取り組み」 技術と普及51(1):50–51.

- 秩父農林振興センター(2024)「持続可能な秩父きゅうり産地の実現に向けて」彩の国埼玉 県 令和5年度普及活動の成果(埼玉県農林部農業支援課)p.11.