竪石 秀明

はじめに

一般にはあまり知られていないが、農薬の安全性に関する研究は近年格段に進歩している。現在市販されている農薬は多くの安全性や防除効果に関する試験を行い、ラベルに従って適正に使用していれば、農薬を使って栽培された作物を食べても安全性に問題はない。農薬のラベルは植物病に対する安全性や防除効果を確保するための適切な使い方をまとめているものであり、農薬の安全使用技術の集大成とよべるものである。しかし実際は、「農薬のラベルは何でこんなにわかりにくいのだろう。」と思っている方も多いはずなので、本稿では農薬ラベルの見方について紹介する。

農薬ラベルの見方

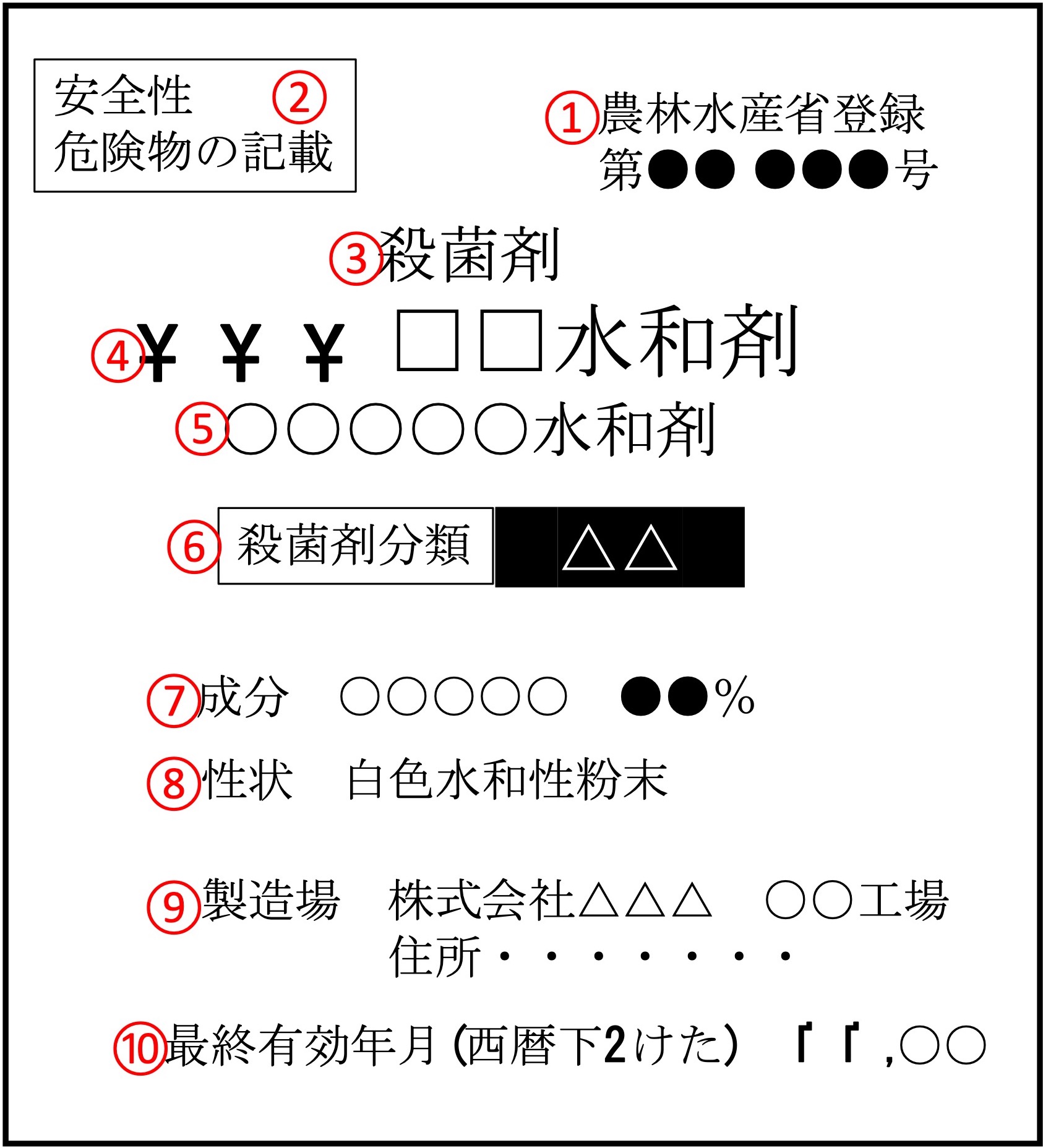

(1) 用途を確認する: 殺菌剤か?殺虫剤か?除草剤?登録のある農薬であるか?(図1)

① 登録番号:

農林水産省に登録された農薬であることを示している。登録があることを確認して使用する(1、2)。

② 安全性の記載:

劇物・毒物に相当する場合、危険物が含まれる場合などに枠囲いで記載される。該当しなければ記載されない(1、2)。

③ 用途:

殺虫剤、殺菌剤、除草剤、植物生長調節剤などが記載される(1、3)。

④ 名称:

農薬の商品名(3)。

⑤ 成分:

有効成分名+製剤の剤型。剤型には乳剤、フロアブル剤、粒剤などがある(1、3)。

⑥ RACコード:

農薬の対象物に対する作用を分類し表記される番号・記号。同じ番号・記号の農薬の連用を避けることで、耐性菌の出現を抑制できるので重要である(3)。

⑦ 成分:

製剤中に含まれる農薬の有効成分とその他の成分(有機溶剤や界面活性剤など)の含有量。

⑧ 性状:

色や液体、粉末、粒状など。

⑨ 製造場:

製造している会社名や工場名など。

⑩ 有効期限:

効果が保証される期限。この期限内に使用する。有効期限切れの農薬の使用は違反である。

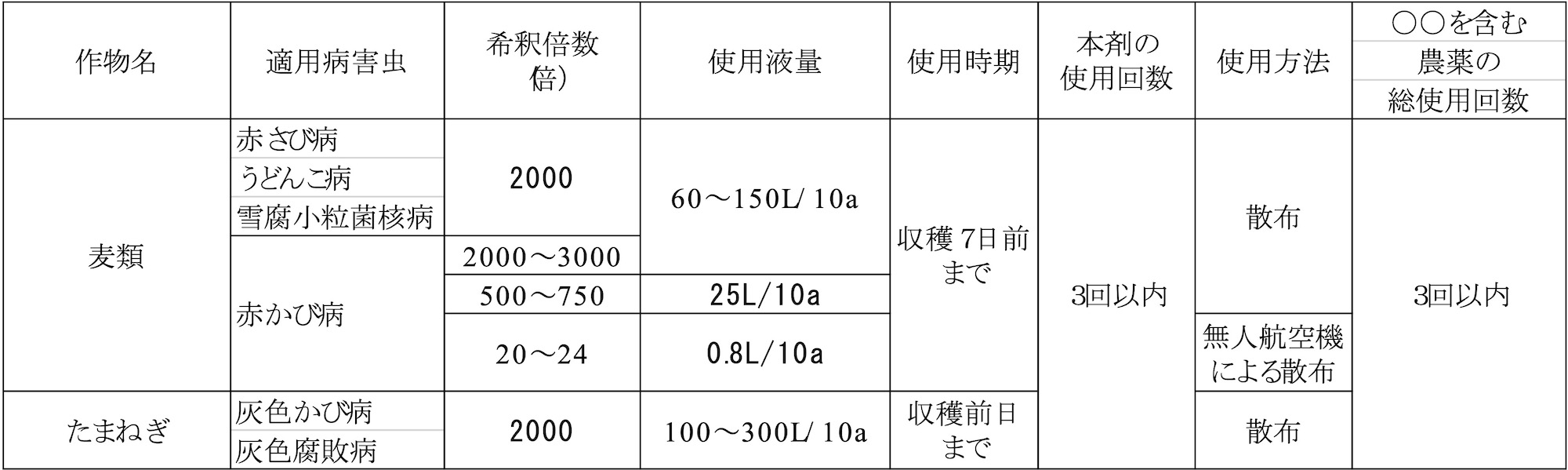

(2) 適用病害虫・雑草: その農薬が効果を発揮する病害虫や雑草の種類、使用法(表1)

・作物名と適用病害虫:

使って良いとして登録されている作物名。この作物以外に使用することはできない。また、類似の作物でも果実などの大きさが違う場合、登録内容が異なる場合があるので注意が必要(1、4)。(例えば、トマトとミニトマトでは大きさが異なるので表面積の差から農薬の付着量が変わり、残留量が異なってくるので登録が別になっている。)表1のラベル例ではコムギの茎葉病害や雪腐病、たまねぎの灰色かび病などに対する登録があることを示している。

・希釈倍数と液量、使用時期:

使用するときに水で何倍に希釈するか、面積当りその希釈液をどの程度使うべきか、収穫後に農薬が残留基準値を超えないようにするため、収穫前の使用時期などが記載されている(1)。農薬を処理する畑の面積から散布液量を割り出し、農薬原液(原体)の使用量(重量、体積)を計算する。使用倍数や液量に幅があるのは作物の大きさ、生育状況によって差があるためである。希釈早見表(5)を使用すると希釈する際に便利である。希釈倍数や使用回数などを間違えると残留基準値を超えることがあるので注意する必要がある。

・使用方法:

多くの場合、人や機械により散布するが、無人航空機(ドローン)による散布も認められ、記載されている場合がある。

・使用回数:

「本剤の使用回数」と「〇〇(有効成分)を含む農薬の総使用回数」があり、わかりにくいので注意が必要である。農薬は複数の有効成分を含む混合剤があり、散布回数は有効成分ごとに決まっているので、その有効成分を何回使えるかが記載されている。混合剤の場合、含まれる有効成分のそれぞれの使用可能回数を考慮して使用回数が記載されている(1、3)。

おわりに

農薬の使用にあたって、以上の事項を十分に理解することが大切である。簡単なものから始め、経験を積んでゆくことで次第によく理解できるようになる。登録作物、希釈倍数と散布量、使用回数については記載の通りに使用しないと違反になる。このほかに薬害に関する注意事項や安全使用上の注意事項もある。これらやRACコード、使用履歴の記録法については改めて紹介する。