東京大学大学院農学生命科学研究科

鈴木 拓海

東海大学農学部農学科

鯉沼 宏章

山口大学大学院創成科学研究科

北沢 優悟

東京大学大学院農学生命科学研究科

市川 和規*

*責任著者

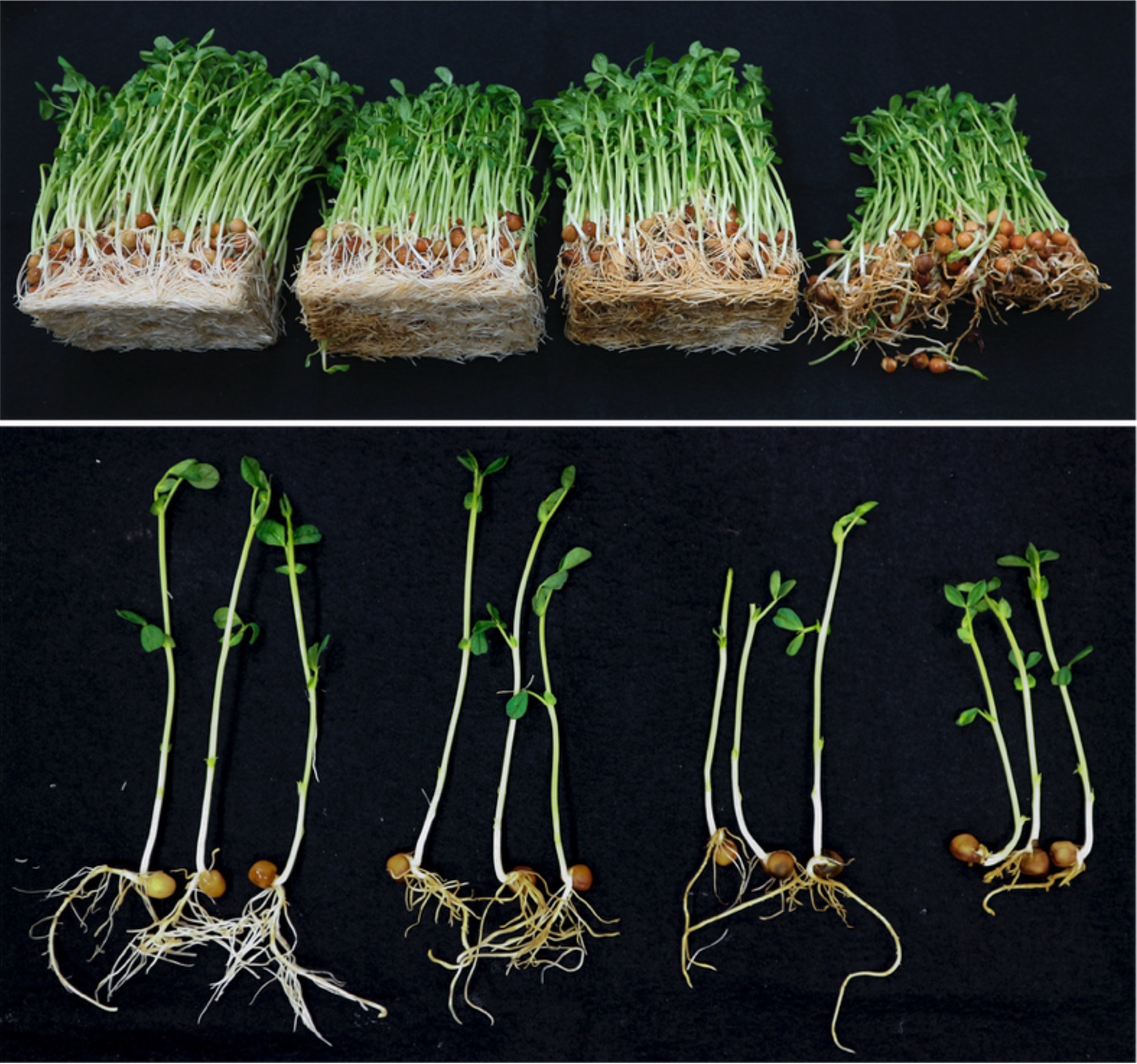

豆苗はエンドウを発芽させたスプラウト※で、根付きあるいはカットされたかたちで販売されている。タンパク質やビタミン類を豊富に含む栄養価の高い野菜であり、植物工場で水耕栽培により生産されるため、天候に左右されず一年を通して供給され、価格も安定した野菜として食卓に浸透している(1)(図1)。ここでは、豆苗に発生した新たな植物病「褐色根腐細菌病」について紹介する。

※スプラウトは新芽野菜とも呼ばれ、豆類や野菜等の種子を人為的に発芽させた新芽や茎のことをさす。

褐色根腐細菌病とは

播種後2~3日頃から根が褐色に変色し、その後腐敗する。根量は減少し、茎葉は生育不良となる(図2)。灌水のために上下に積み上げられた育苗トレーでは、下段トレーほど多発し、気温が高くなる春~夏の高温期にピークとなる。被害株には大量の細菌が増殖しており、その中に根を腐敗させるバクテリア(病原細菌:Pseudomonas属)が存在し、それがこの病気の原因である。エンドウの根だけが褐色に腐敗し、地上部には腐敗が移行しない細菌病は、これが初めてであることから褐色根腐細菌病と命名した(2)。

予防管理を徹底する

同じ仲間の菌の生態などから推察すると、病原菌は土壌に生息している可能性がある。今回調べた豆苗種子の表面には土ぼこりが付着しており、また播種後2~3日頃という短い期間で根の褐変が始まっていることから、病原菌が付着した種子を使用したことが原因と考えられる。したがって、本病の発生を予防するには種子消毒の徹底が重要である。発病した豆苗は有効塩素濃度50 ppmの殺菌液により種子消毒されていたが、一般的に緑豆もやし栽培等の種子消毒では有効塩素濃度200 ppmの塩素系殺菌剤が用いられることから(3)、これに準じた消毒を行えば、本病の発生を予防できると思われる。植物工場における豆苗栽培は水耕・無農薬栽培が一般的なため、病原菌が一度侵入すると植物病が蔓延しやすい。そのため、病原菌を外部から栽培施設に持ち込まないよう予防管理を徹底することが大切である。

豆苗は家庭でも茎葉を収穫した後に、残った根と豆を育てて再収穫できることから、キッチン菜園としても人気が高い。そのため、病原菌が侵入するとキッチン菜園家庭でも問題となる。農林水産省は、スプラウトやもやし生産における衛生管理指針(4,5)を公開しており、生産者だけでなく、キッチン菜園でスプラウトを再収穫する際にも管理のポイントとなるであろう。