症状

症状は樹種に関係なく共通している。発病枝では病斑から先端部にかけて枯死する(図1)。本病の原因はカビ(糸状菌)であり、感染した枝の表面に赤みを帯びた菌糸膜を作る(図2)。特に梅雨どきの雨上がりには本病の名の通り赤みを増して、菌糸膜はより赤く見える(図3)。その後は徐々に色が薄くなり菌糸膜は消えるため、枝枯れが本病によるものなのか診断が難しくなる。重症化すると、感染した部分の樹皮が乾燥しはがれやすくなり(粗皮症状)(図4)、後に脱落して木質部が露出するようになる。鹿児島県のカンキツでは、梅雨期(5~7月)が赤衣病の感染期とされる(1)。

防除・予防法

1.耕種的な防除のしかた

①発病枝を剪除する

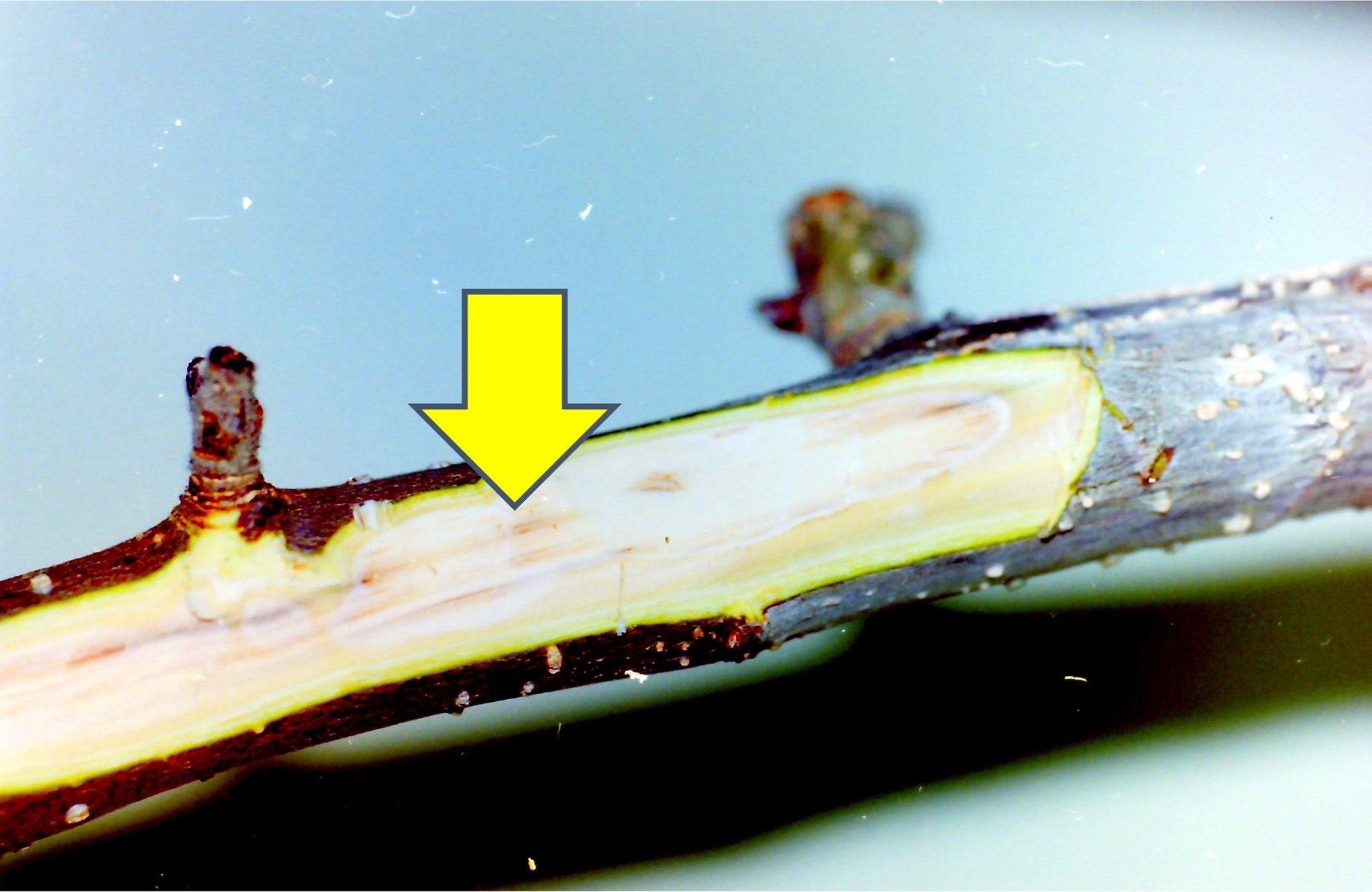

菌糸が見える部分は枝の内部にまで菌が侵入しているが、実際は内部(木質部)の方が菌の進展速度が速く、外観が健全でも内部が菌によって変色している場合がある。発病枝を切り落とした際に、切断面の中心部に褐変がある場合には(図5)、ふたたび赤衣病菌が活動して、再発、枯死する可能性がある。したがってこういった枯死部位よりも大きく切り戻す※。切り口に褐変が無ければ、切り口が健全な組織で早く埋まるよう、塗布剤処理※※を行うとよい。

②病斑部を削り取る

主幹や主枝、分岐部など切り落とせない部位で発病した場合には、病斑部を削り取る※。この場合も木質部に褐変が残らないよう、ていねいに削り取り、塗布剤を処理する※※。

※剪除や削り取った発病組織は放置せず、速やかに焼却するか土中深くに埋める。

※※チオファネートメチルペースト剤または有機銅塗布剤がよい。

2.散布薬剤の利用

通常は発病を発見してから薬剤散布を行うが、一般的に、枝幹病害は事後の散布では十分な効果が得られにくい。もっとも望ましい散布タイミングは、枝の傷口から病原菌が侵入する前に薬剤を樹体に散布する「予防散布」である。ただ、2025年5月現在、本病の薬剤防除が認められているのはリンゴとミカンなどのカンキツ類だけで、薬剤もポリオキシン水和剤やマンゼブ水和剤などに限られているので、くわしくは身近の植物医師に相談してほしい。薬剤散布をする際は、耕種的な防除を行った後、発病樹のほか周辺樹の枝全体に薬液が付着するよう、ていねいに散布する。

効果的な散布時期については以下のような試験事例がある。

・タンカン: 5月中旬~7月中旬に殺菌剤を4回散布すると、高い効果が得られている(2)。

・リンゴ:ポリオキシン水和剤を6月中旬~9月上旬まで散布し、高い効果が得られている(3)。

なお、本病の防除・予防に関する研究は少なく、下記に入手しやすい論文を引用しているが、掲載されている薬剤や使用方法は、試験研究のために用いられており、実際の使用場面とは異なっている。薬剤を用いた防除法に関心がある場合には、身近な植物医師に相談していただきたい。