栢森 美如

はじめに

ジャガイモ疫病は、カビに似てはいるが「卵菌」と呼ばれる全く異なる微生物によって起こることが証明された最初の植物病である。1840年、アイルランドの人口は800万人に達していたが、この年にジャガイモ疫病が大流行したため、主食であったジャガイモの収量が激減し、食料不足のために100万人が餓死し、100万人以上がアメリカ大陸に移住した。その後も移住は続き、1900年初頭にはアイルランドの人口は半減してしまった。この病気が世界史に与えた影響は、植物病の中でも最大級であったと言える。植物病理学の教科書で必ず紹介される重要な植物病であるが、いまだ人類はその克服に至っていない(1)。

北海道における耐病性品種の現状

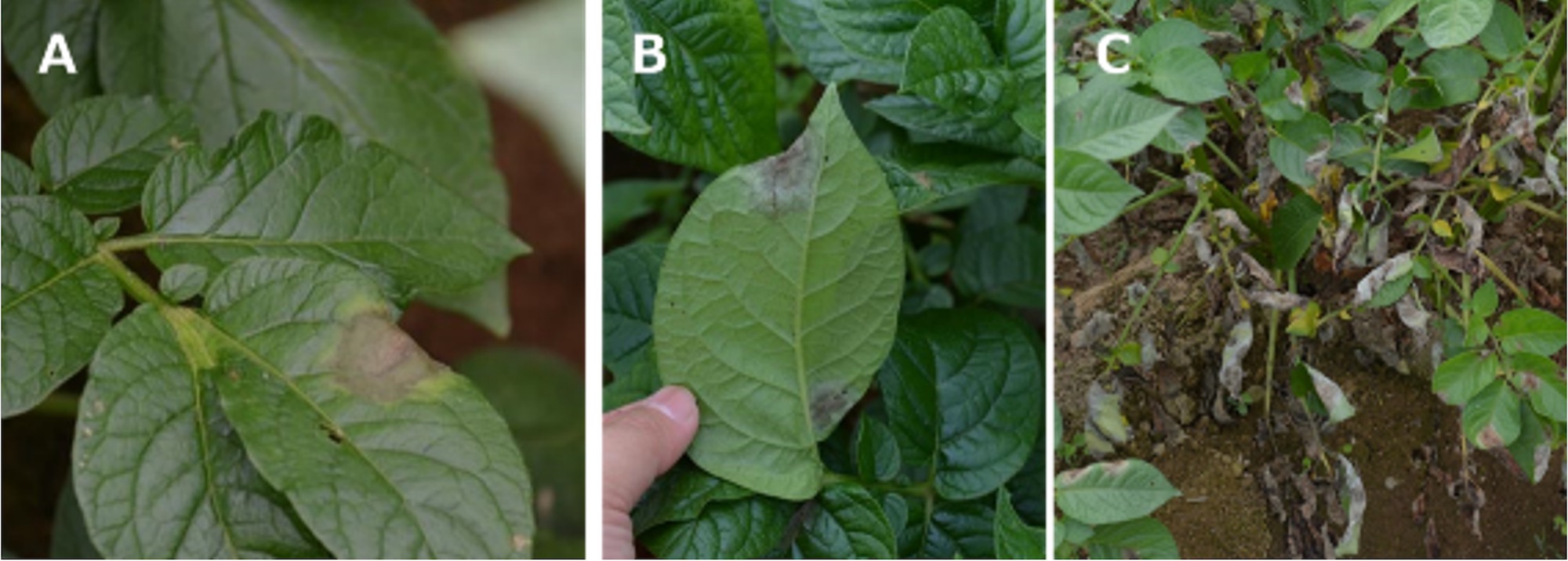

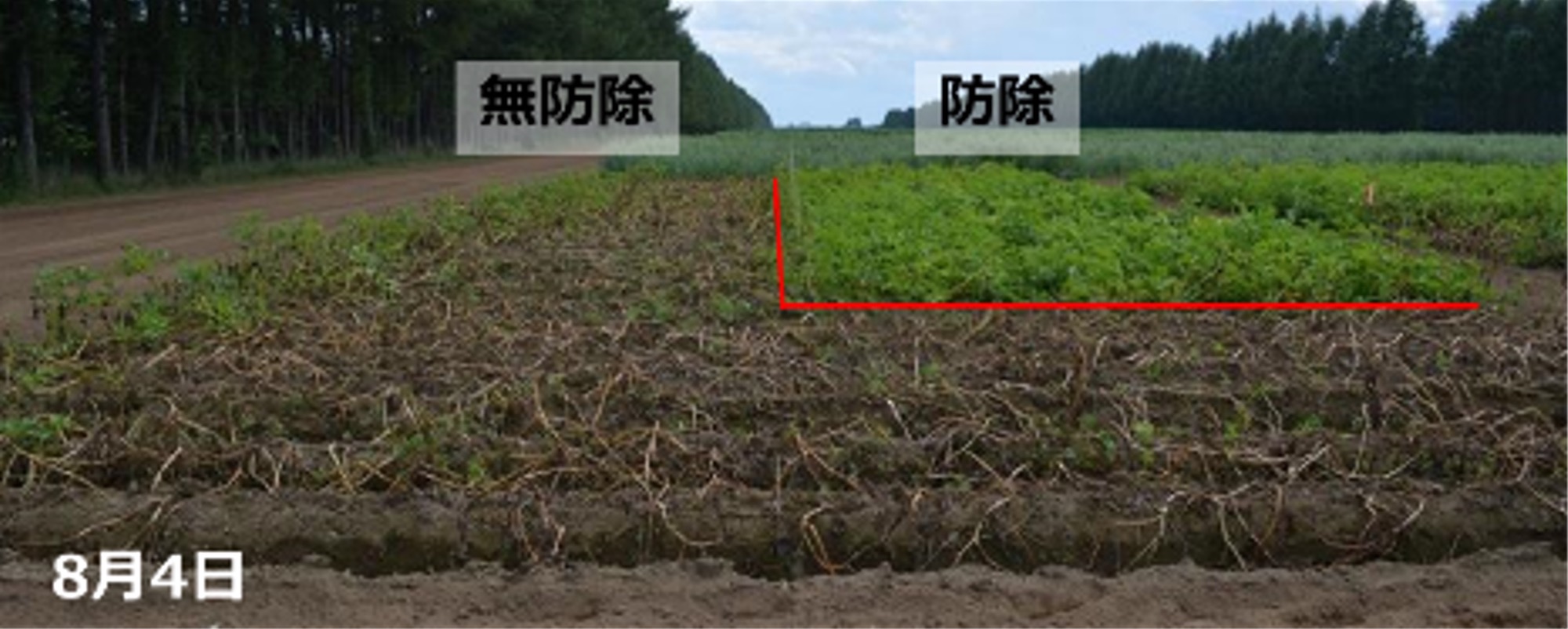

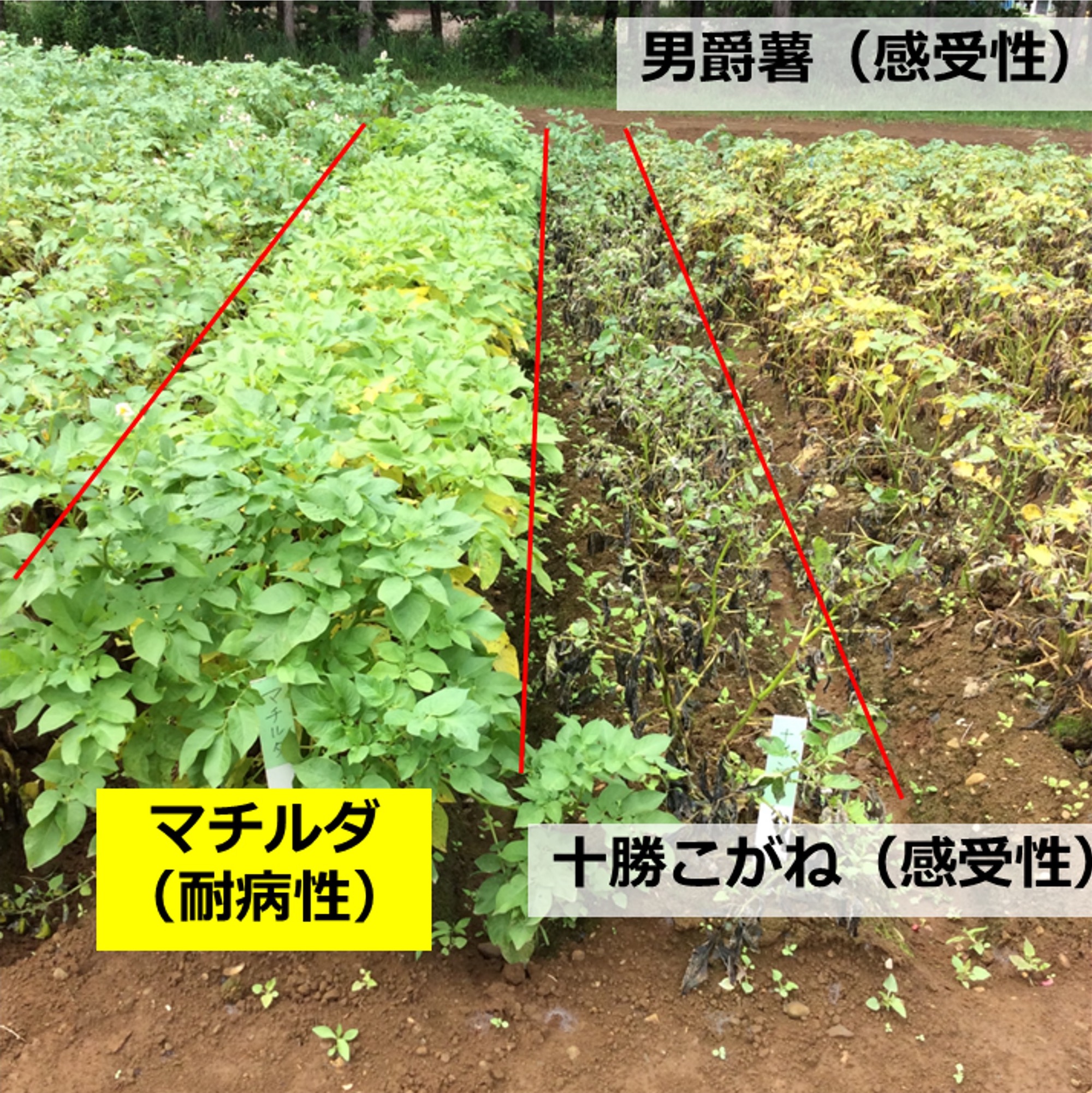

ジャガイモの疫病対策には耐病性品種の利用が有効である。代表的な耐病性品種として、「さやあかね」と「マチルダ」があり、いずれも一般の普及品種と比較して疫病に強く、防除回数を大幅に減らしても、通常の防除栽培と同じくらいの収量と品質を確保できる。さらに、化学合成農薬を使わずに疫病を抑えられるため、有機JAS扱いの栽培が可能となる(図4)。しかし、これらの抵抗性品種は収量や保存性等の栽培特性において劣るため、市場では依然としてネームバリューの高い「男爵薯」や「メークイン」など、100年以上の歴史がある品種が主流である。これらの品種は疫病に弱い(図4)にもかかわらず生食用ジャガイモの97%(2006年時点)を占めており、耐病性品種への置き換えはわずかである。現在のところ、耐病性品種の栽培特性の問題などから有機栽培への導入は低く、有機栽培では耐病性品種の活用だけでなく、疫病が蔓延する時期を回避する戦略も取られている。例えば、「キタアカリ」など耐病性の無い早生品種を栽培し、疫病が広がる前に収穫することで無農薬栽培を実現する技術も普及している。

「さやあかね」は「男爵薯」に似た丸みを帯びた形状でホクホクした食感が特徴である。しかし、休眠が短いため発芽しやすく、長期貯蔵が難しいために周年供給には向いていない。そのため「さやあかね」の出荷時期は限られるが、北海道のJAでは道外への販売もしている。一方、「マチルダ」は「メークイン」と「男爵薯」の両者の良い特徴を兼ね備え、肉質が滑らかさもありながらホクホク感もある。貯蔵性が良く、芽が出にくいので長期保存が可能とされているが、生産量が少なく、JA芽室限定商品となっている。

おわりに

耐病性品種を活用した栽培は、疫病の防除回数を減らすことができるため生産者の労働時間を削減できる。また、防除コスト(薬剤費、燃料代)の削減につながり、収穫後にジャガイモが腐る「塊茎腐敗」も減少することから出荷後のロスも少なくなる。当面の間は、現在利用可能な耐病性品種のメリットを十分に生かした栽培を行いつつ、今後の長期貯蔵や多用途を可能にする新品種開発に期待したい。

引用文献

- ロブ・ダン (2017) 「世界からバナナがなくなるまえに 第2章 アイルランドのジャガイモ飢饉」青土社 pp.21-40.