佐藤 政宏

はじめに

シバ炭疽病は1990年代初頭から、多くのゴルフ場のベントグリーンで使用されている寒さに強い寒地型のベントグラスで見かけるようになった(1)。2003年には暑さに強い暖地型のゾイシア属のシバに新たに発生した(2)。コウライシバなどゾイシア属のシバは公園等の緑化に用いられることから、シバ炭疽病はゴルフ場に限らず、あらかたのシバで発生するようになったといえる。近年、高い競技性を求めてシバの過繁茂を抑えボールの転がりをスムーズにするために窒素肥料を減らすほか、刈込高を低くしたりローラー転圧などの負荷をかけたりする。また、減農薬も進められている。これらのことなどが原因で、ダラースポット病(3)と同様に、本病が発生していると思われる。しかし、ダラースポット病は古くから知られていたのに対し、炭疽病は新しい植物病である。キュウリやスイカの炭疽病と同じカビ(Colletotrichum属の糸状菌)が原因で、筆者はイチゴ栽培の経験があったため、「イチゴに罹(かか)る植物病がシバにも罹るのか⁈」と驚いたものである。

難しい現場での識別

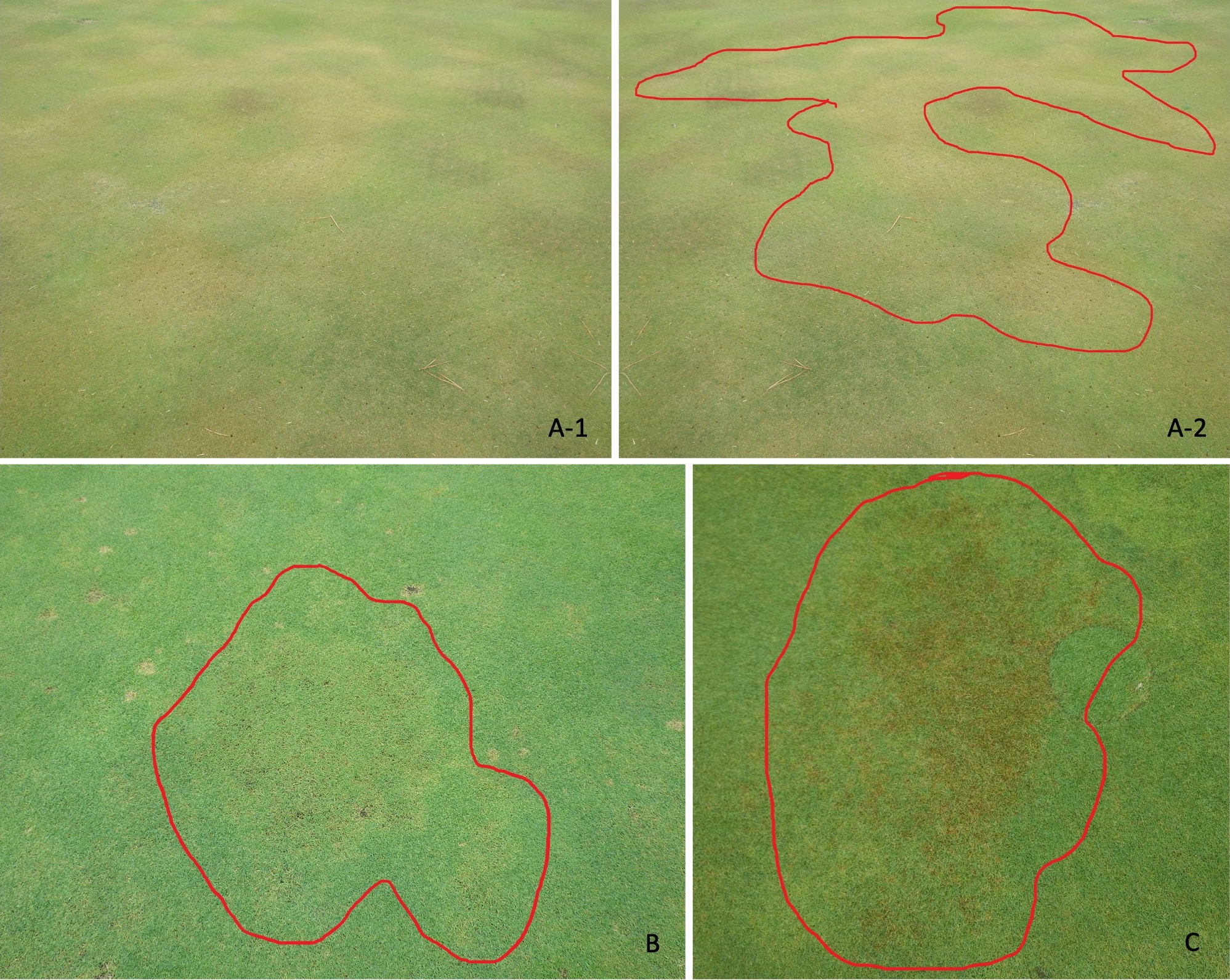

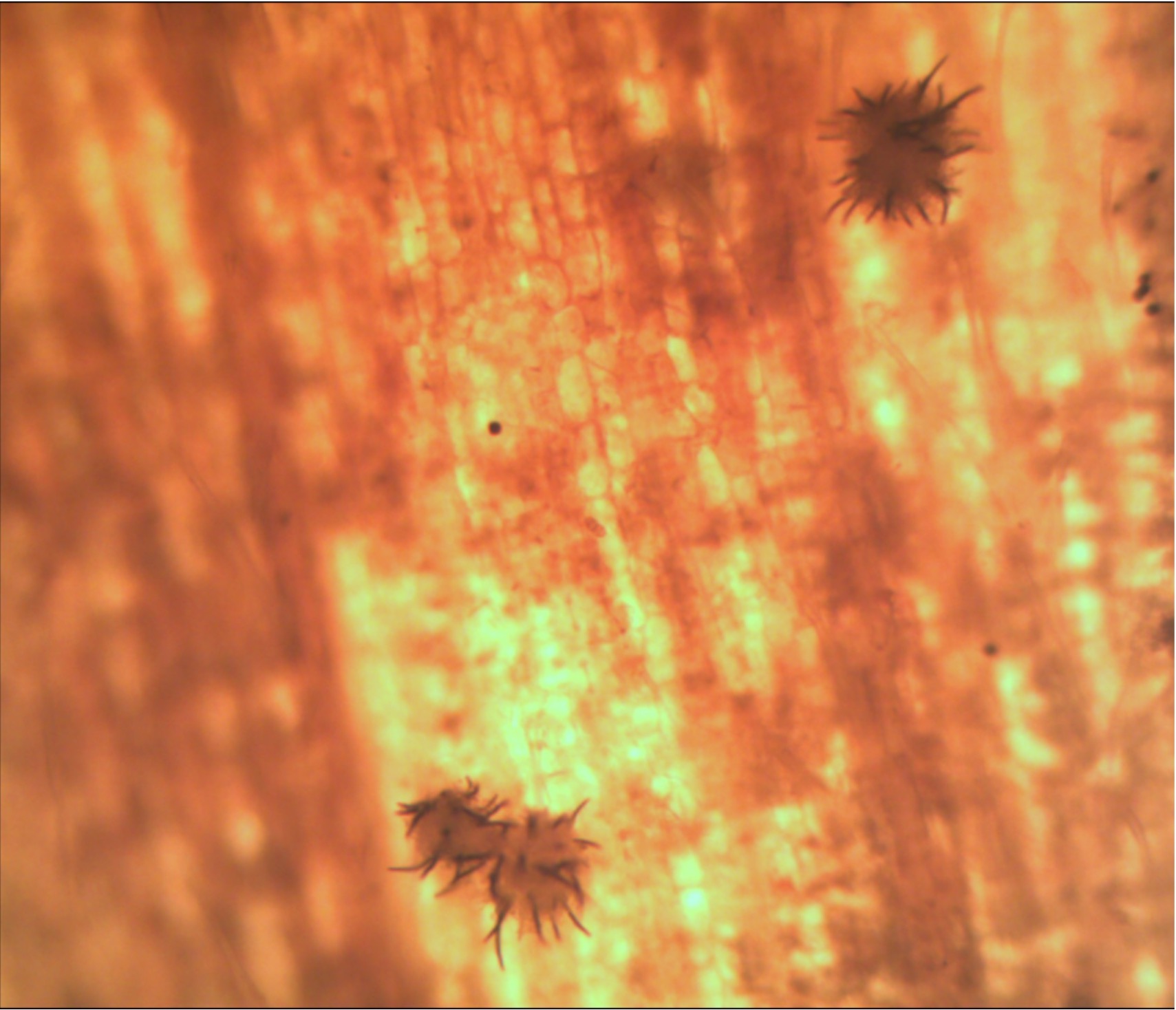

ベントグラスやライグラスなどの寒地型シバでは発病適期が長い(4~10月)。冷涼な春秋は地際の茎部や葉鞘部、気温が高くなる夏には葉身部が侵されやすい。炭疽病を防除する上でもっとも難しいのは、病徴が不明瞭で初動対応が遅れてしまい被害を大きくしてしまうことである。前述したように高い競技性を求めて窒素を減らしたシバ管理をしていると、葉の緑色が薄くなり、淡い黄緑色になるため病徴が分かりにくく、気付いた時には深刻な状態になっている事が多い。また様々な病徴が出現するため識別を余計に難しくしている(図1A~C)。判断のポイントは、シバの病斑上に作られるカビの分生子層の“剛毛”を見つけることである。図鑑やガイドブックには「ルーペで確認できる」とあるが、専門家ならまだしも、ゴルフ場の管理者などにはこれを見つけるのはいささかハードルが高すぎる。実体顕微鏡(倍率30~90倍)がないと識別は難しい(図2)。仮に目視やルーペで確認できたとしたら、発病程度が進み相当な剛毛の密生状態と考えて間違いなく、致命的な被害が想定される。発病が疑われる場合には必ず検鏡による確認や専門家に病害鑑定を依頼してほしい。

防除の現状

シバ炭疽病の最も効果的な防除方法は発病初期の化学農薬の散布である。現在、本病に利用可能な多数の殺菌剤が農薬登録されている。例年発病するようなシバ地では、過去の気象や発病時期等のデータを基にして予防散布するのが望ましい。「カルシウムを施用して細胞壁を強化することで病害に対する抵抗力を高める」とする記事も見受けられるが民間療法的な域をぬけておらず、本病の耕種的防除は確立しているとは言い難い。

佐藤豊三博士が展開しているブログに炭疽病の記事がいくつか掲載されている(4)。シバ炭疽病については書かれていないが、たいへん興味深く知見が広がり効果的な防除のヒントになるかもしれない。シバ地関連の業務につかれている方でご存じない方は一読されたい。