黒木 修一

はじめに

タバコモザイクウイルス(TMV)は、世界中で色々な植物に感染するよく知られている植物ウイルスであり、土壌伝染することも知られている。TMVに感染した作物残さが土の中にすき込まれると、その分解が進むにつれ、やがてTMVは不活化※1 (1)(2)することから、これを利用して、TMVと同じグループ(トバモウイルス属)に属するトマトモザイクウイルス (ToMV)、タバコマイルドグリーンモザイクウイルス(TMGMV)、トウガラシ微斑ウイルス(PMMoV)などを防除するために、各地で残さの土壌中分解を促進する対策が実施されるようになった。

本稿では、キュウリに感染する同じトバモウイルス属のキュウリ緑斑モザイクウイルス(KGMMV)(図1)を防除するための対策として宮崎県で普及している作物残さの分解促進法を紹介する。

※1不活化:ウイルスや細菌、カビなどの病原体が本来持っている病原性が、微生物による分解や熱、化学反応などにより失われること。

KGMMVの土壌中における不活化に必要な時間

土壌中の被害作物残さを分解させることによって、KGMMVを不活化させ、土壌伝染を抑止することができる(3)。ただ、次作の作付けまでにウイルスを不活化する必要がある。

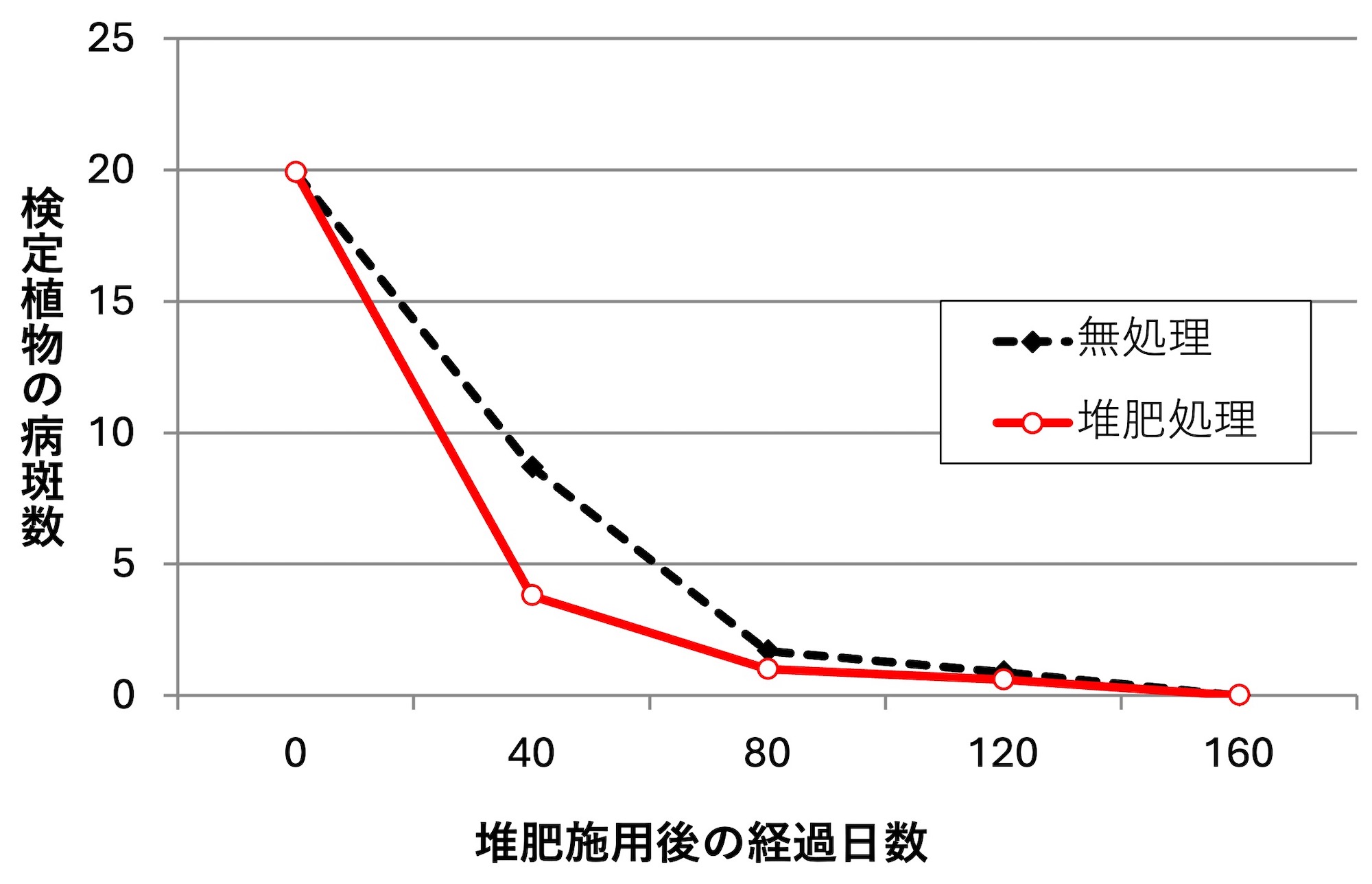

キュウリは宮崎県の最も重要な作物の一つであることから、従来の作型を変えずにKGMMVを不活化できるかどうか検討した(4)。図2はKGMMVに感染したキュウリの栽培終了後に、定期的に土壌中のキュウリ残さを採集し、KGMMVに感染しているか検定植物に接種して病原性を調べた。残さ中のウイルス量が多いほど病斑数は多くなるはずである。図に示すようにキュウリ残さを土壌にすき込むと、時間の経過とともに残さ中のウイルス量は減少していった。しかし、4ヶ月経ってもウイルスは完全に不活化しなかった。そこで、堆肥(4t/10a)を残さに加えたところ、ウイルス量の減少はやや早くなったが、ウイルスが検出できなくなるまでの時間は変わらなかった。

この結果、堆肥は土壌中の残さ分解促進に有効であるが、ウイルス不活化を早めるには、他の方法を検討する必要があることが分かった。

薬剤と堆肥の併用によるKGMMVの不活化

土壌消毒剤のカーバムナトリウム塩液剤(商品名:キルパー)にはキュウリの「古株枯死」※2という農薬登録があり(6)、キュウリ栽培終了時にこの薬剤をかん水チューブで株元にかん注処理することで、前作の古株を枯死させることができる。そこで、①堆肥のみを施用する場合、②キルパーで古株枯死を実施する場合、③キルパーで古株枯死を実施してから堆肥を施用する場合を設け、KGMMVの不活化効果を検討した(図3)。

その結果、キルパーで古株枯死処理を行い、加えて堆肥を施用した場合は、堆肥のみの処理、あるいはキルパーのみの処理よりも速やかにウイルス量は減少し、60日間で残さ中のKGMMVを不活化できた(7)。

このことから、現地においてキルパーの古株枯死処理を6月に10日間行ってから堆肥をすき込み、調査した結果、処理開始およそ70日後にはウイルスは検出されなかった。その後、例年どおり10月に定植したところKGMMVによるキュウリ緑斑モザイク病の再発生はなかった。

この結果から、例年通りの休作期間のなかでKGMMV対策が可能であることが分かった。この防除法の普及を図っているが、現在のところ問題は生じていない。

※2作付け終了する作物を枯死させる薬剤の使用方法

おわりに

今回は作物の残さを分解促進して土壌伝染性ウイルス病を防除する宮崎県での事例を紹介した。このように、作物の残さを速やかに分解させることは、次作の病害虫対策にとって重要である。

引用文献

- 都丸敬一ら (1973) 「畑土壌におけるタバコモザイクウイルスの残存とタバコの感染発病」日植病報39: 136(講要).

- 都築仁ら (1974) 「TMVの土壌伝染に関する研究(第1)水田土壌中におけるTMVの残存期間」日植病報40: 131(講要).

- 久保田健嗣 (2008) 「キュウリにおける脱臭化メチル栽培」植物防疫62(10): 31-34.

- 黒木修一 (2017) 「キュウリ緑斑モザイク病防除対策としての残さ分解促進技術」農薬時代198: 19-24.

- 黒木尚・今村幸久 (2010) 「キュウリ緑斑モザイクウイルス罹病残渣中の病原性低下と腐熟処理の関係」日植病報76: 31(講要).

- 野仲信行 (2023) 「古株枯死とは?」~栽培の上手な終わらせ方~ iPlant 1(1) .

- 大坪早貴ら (2014) 「カーバムナトリウム塩液剤灌水処理によるキュウリ緑斑モザイク病防除のための腐熟処理期間短縮化の検討」九病虫研会報 60: 105(講要).