大津 悠一

はじめに

殺虫剤の作用機構(殺虫剤が害虫のどこにどのように効くか)を整理した表(IRAC:国際農薬工業会・殺虫剤抵抗性対策委員会)(1)を見ると、作用機構には30以上の種類があるが、ごく大まかに神経作用、呼吸阻害、生長阻害の3つに分けられる。

殺虫剤の作用機構の具体的内容

神経系に作用する薬剤はおおむね速効性で、害虫は興奮して墜落したり、麻痺・昏睡・呼吸停止を起こす。呼吸阻害というと私たちが息を吸ったり吐いたりする呼吸と混同しがちだが、ここでは細胞の中の話で、細胞内の酸素を利用し、糖や脂肪を炭酸ガスと水に分解する現象を指す。そこで得られたエネルギーを生命活動に役立てる。これを阻害された害虫は生命機能を断たれる。生長阻害剤は節足動物の脱皮や変態など特有の生理機能を阻害し殺虫する。遅効的であるが防除対象の害虫以外の生物には安全性が高い。

作用機構による薬剤の使いわけ

緑化樹害虫のチャドクガ(2)(図1,2)は、皮膚炎の原因となる微細な毒針毛(どくしんもう)を体表に無数に持っている毛虫で、興奮性の薬剤を散布すると毛虫は苦悶して糸を吐いて懸垂し、風などで周囲に毒針毛を飛散させ、かえってヒトなどに健康被害をもたらす。しかし脱皮阻害剤を使用すれば、毛虫は枝に固着したまま死んでミイラ化するので、健康被害を防げる。また、他の殺虫剤でありがちなリサージェンス現象(害虫を駆除したはずが、天敵も殺してしまったり、生き残った害虫が産卵数が増えたり、死亡率が低下するなど諸説あるが、結果的にその後むしろ害虫が増えてしまうこと)を起こさないので、薬剤では容易に抑えられないハダニやカイガラムシを多発させることが少ない。ただ、収穫物に虫の死骸が付着したまま出荷して、苦情の原因になる場合は、興奮性の薬剤で除去した方がよい。

抵抗性対策の盲点

殺虫剤の作用機構を理解することは、薬剤の使い分けのためにも、薬剤が効かなくなる抵抗性害虫の発生に対する対策の観点からも重要である。そもそもIRACの殺虫剤の分類表が作られたのも抵抗性対策が目的で、連用を避け多様な薬剤を使いわけるためのものである。しかし最近は、農薬使用量を減らすため、農薬の使用回数や有効成分数を削減する事が勧められる。これは結果的に、農家に一種類で何にでも効く非選択性で、一回で永く効く長期残効型の薬剤に頼ることになりがちである。結果的にむしろ抵抗性害虫を増やす可能性があることに留意する必要がある。なかなか難しい判断であるが、環境負荷低減の観点からも慎重に検討する必要がある。

抵抗性の出現と進化論

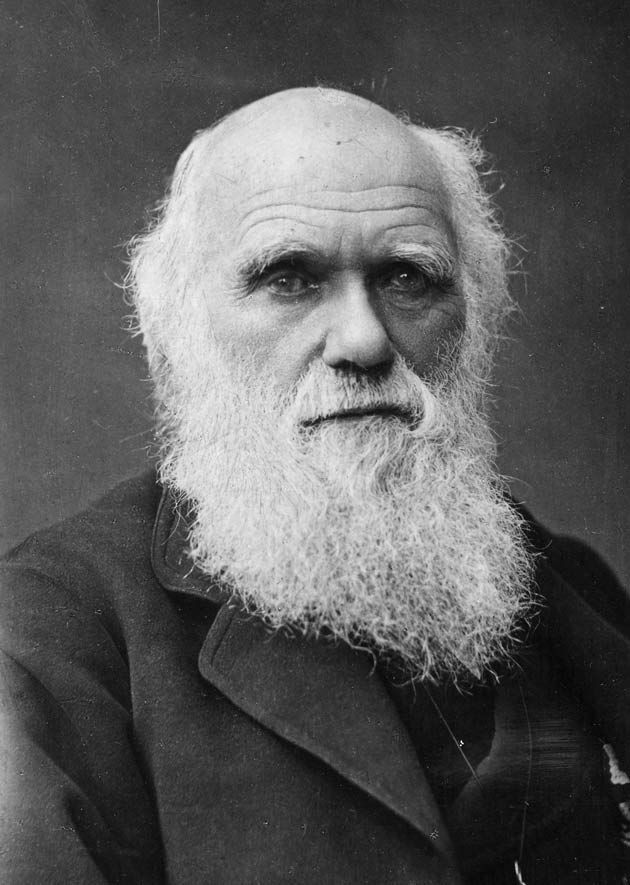

殺虫剤に対する害虫の抵抗性は、同じ系統の薬剤を使い続けることで起こる。薬剤によって害虫に生じた淘汰圧(害虫が環境の影響を受け淘汰されるような圧力)に対して、より生存に適した個体群に置き換わることで適応する。これは「進化」の一段階である。「種の起源」を書いたダーウィン(図3)の時代、進化は仮説にすぎず、人類はヒトが何世代かかっても「進化という変化」を目の当たりにできない。科学的に観察も検証もできないのである。この分野は「進化学」ではなく「進化論」と呼ばれた(3,4)。

ダーウィンの没後も20世紀に至るまで進化論に懐疑的な人たちは少なくなかった。進化が常識となった現代からすると信じ難いことだが、戦後パラチオン(5)やDDT(6)のような当時としては画期的な殺虫剤が登場したとき、「人類の農業、衛生害虫との戦いは終焉した」と宣言した人たちがいた。また、殺虫剤抵抗性が世界的に表面化したときにも、「こういうことは殺菌剤や除草剤には起こらない」と言っていた人たちもいた。つい50年ほど前のことである。今も「生物は不変である」と信じる人がいても不思議はない。

進化論の歴史

「進化」という概念はダーウィン以前にもあった。ただ、環境に巧妙に適応している現在の生物がどうやってできたかという疑問に、18世紀までの学者は「神の手」以外の答えを持っていなかった。これに「神の手」以外の答えを提示したのは「用不用説」(7)のラマルクである。彼の説が根拠とした「獲得形質の遺伝(7)」は今では否定されているが、「神の手によらずとも生物自身に環境に適応して自らを合目的々に変えていく力があるのだ」という彼の慧眼はダーウィン以後現代までゆるぎなく継承されている。一方ダーウィンは進化について教祖の啓示などではなく、公知の二つの事実から出発した。一つは「子は親に似るが親と同一ではなく常に変化している(8)」こと、もう一つは「生物は多くの子を残すが大半は淘汰され、親になるまで生き残るのは親とほぼ同数だけである(9)」ことである。そこから、「強い淘汰圧の下でより生存に適した形質を備えたものがより多く子孫を残してその形質を伝えうる(10)」という定理を導き出した。ダーウィンの学説を即座に熱烈に支持したのは、生物学者というより、その学説を宗教的天地創造説や観念論哲学からの解放の契機としてとらえた、啓明思想家としてのハクスリー(4)やエンゲルス(11)などであった。

ダーウィン後

では生物はそのような遺伝的形質をどうして得たのかについて、遺伝学など存在しなかった時代のダーウィンは答えられなかった。これはダーウィンの進化論の弱点であり、攻撃材料になった。しかし、彼の学説が変異と遺伝の様式にとらわれないことはむしろ強みであって、生物に、全く無方向な遺伝子の偶然の変異が常に起こっているという現代の「遺伝子の突然変異説」(いわゆる遺伝子の中立説(12,13))が誕生し証明され、進化がこの蓄積から始まっていることが明らかになるとともに、「進化」に神の手に代わる方向性を持った原動力を仮定した反ダーウィン的な定向進化説は、一部の信者を残すもののもはや過去のものとなった(14)。

最後に

私たちはこうした進化の一段階を「殺虫剤に対する害虫の抵抗性発現」という形で現実に目撃しているのだ。抵抗性のメカニズムの解明や対策は進化の現場に介入する最前線の研究である。食糧増産を希求する一方で、ネオニコチノイド系農薬のミツバチへの影響など真理不明の課題は多々あり、人類の欲望と環境保全の問題は時に対立軸であるかのように思い込みがちだが、解決の不明確な問題であり、進歩を遂げた現代にあっても、ダーウィン時代とあまり変わらないのかもしれない。

引用文献

- 「IRAC分類表」 農研機構

- 「茶大百科 第2巻」 (2008)農文協 p.576

- 八杉竜一 (1972) 「近代進化思想史自然選書」 中央公論社 p.24

- T.H.ハックスリ― (1863) 「自然界における人間の位置についての証拠 Evidence as to Man's Place in Nature」 https://en.wikisource.org/wiki/Evidence_as_to_Man%27s_Place_in_Nature p.125

- 「パラチオン研究会10年の歩み」 (1963) パラチオン研究会

- G. フィッシャー (1948) 「ノーベル賞授与式のスピーチ」

- J-B.ラマルク (1809) 「動物哲学 Philosophie Zoologique」 第7章 岩波文庫、岩波書店 p.200 https://fr.wikisource.org/wiki/Philosophie_zoologique_(1809) p. 235

- C.R.ダーウィン (1859) 「種の起源 On the origin of Species」岩波文庫、岩波書店 p.66 https://en.wikisource.org/wiki/On_the_Origin_of_Species_(1859) p. 45

- 同上 岩波文庫 p.89 原書 p.63

- 同上 岩波文庫 p.112 原書 p.81

- F.エンゲルス (1878) 「反デューリング論 Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft」岩波文庫、岩波書店 上巻p.115 http://www.mlwerke.de/me/me20/me20_032.htm p.63

- 木村資生 (1986) 「分子進化の中立説」 紀伊國屋書店

- フリー百科事典 ウィキペディア日本語版「中立進化説」(2023年8月24日閲覧)

- 木村資生 (1988) 「生物進化を考える」岩波新書、岩波書店 p.16