市川 和規

はじめに

年末年始の贈答用花きとして人気の高いシンビジウムの葉に発生する病気「黄斑病(おうはんびょう)」が最近多発している。花き類は花だけでなく葉茎も商品の一部である。このため、黄斑病が発生すると商品価値を下げるとともに苗の廃棄にもつながり、生産者に損害を与える。過去には被害が深刻で栽培されなくなった品種もある。黄斑病は春から夏期の高温多湿環境で発生するが、温暖化による夏期の異常高温や激しい降雨の影響で近年増加傾向にある。有効な農薬もないことから今後多発するリスクが高い。

症状と診断

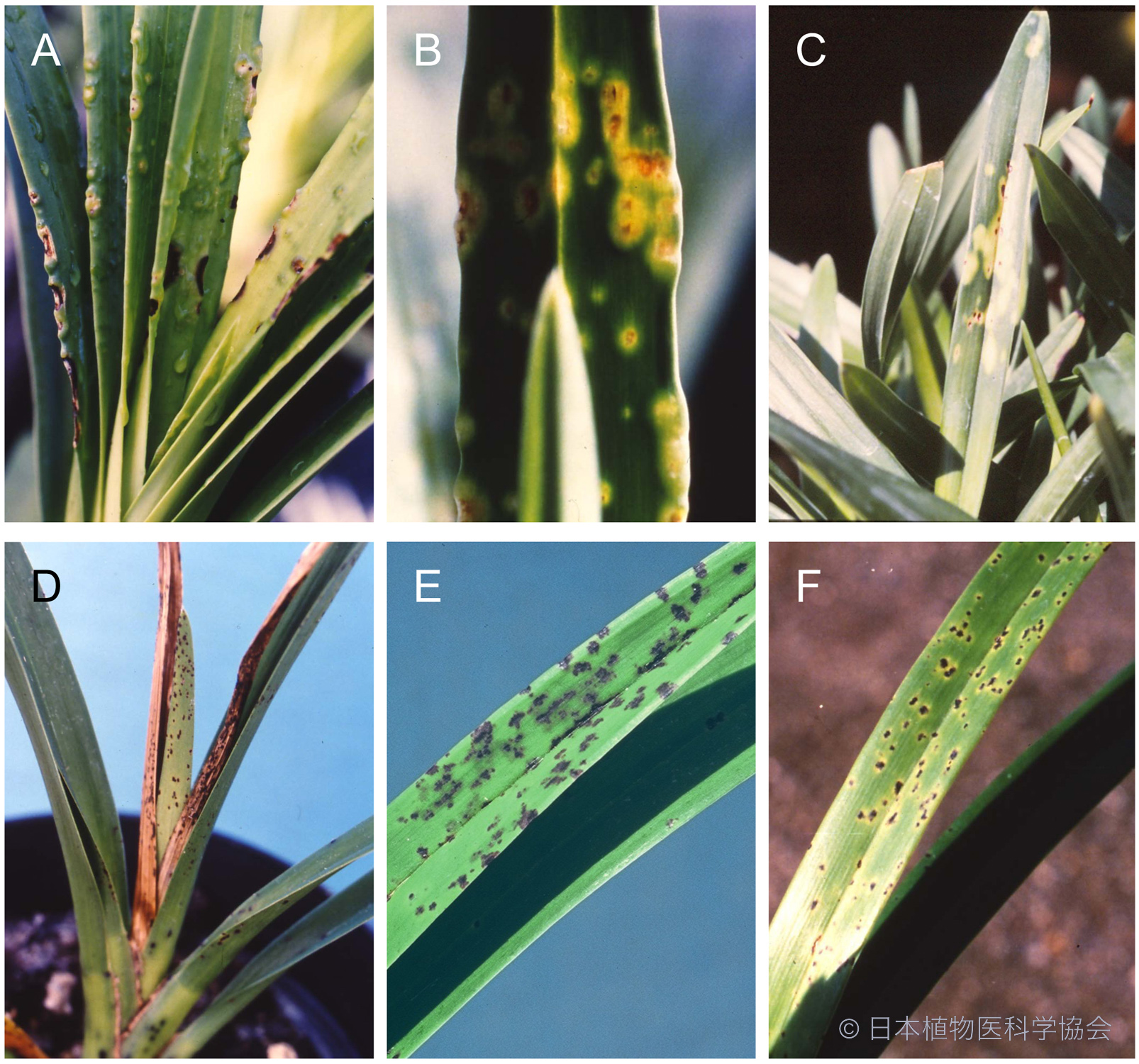

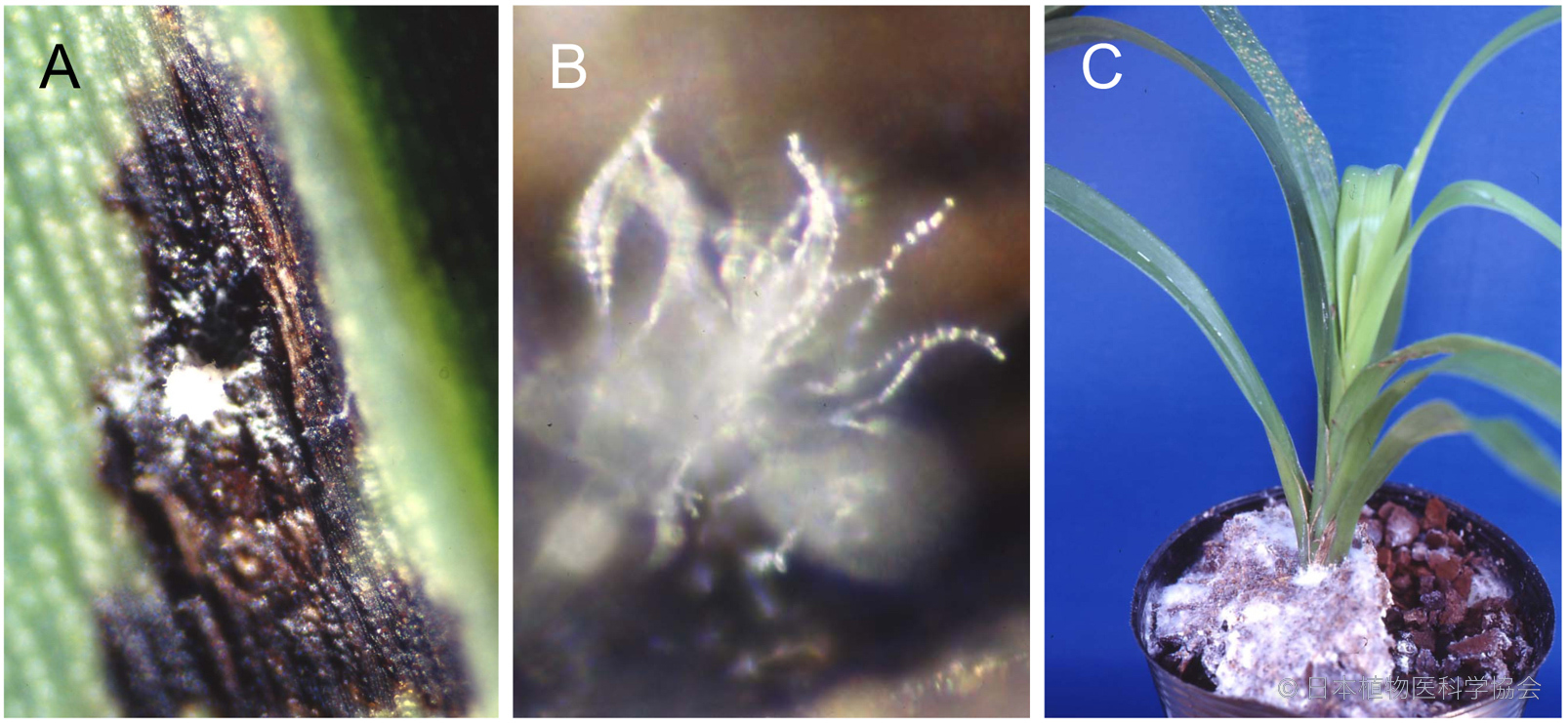

品種によって葉に黄斑病徴と黒斑病徴のいずれかを生じる(1)。黄斑病徴は、初め水浸状に盛り上がった小斑点を生じ、これが拡大癒合して中央部が黄色から赤褐色となり、周囲が盛り上がる。末期には中央部より黒褐変し周囲の盛り上がりがなくなる。黒斑病徴は、周囲の盛り上がりがなく、初めから黒色不整形の黒斑点となる。品種によってはハロー(斑点の周囲に生じる黄色い帯)を伴うものもある(2)。ルーペで観察すると、病斑上に形成された連鎖状の胞子(小型分生子)が観察でき、これにより黄斑病と診断される。黄斑病はカビ(糸状菌)による病気で、病原菌はFusarium proliferatumまたはFusarium fractiflexumの2種類の菌が原因になり得る。

伝染経路

シンビジウム栽培は、10月から翌年6月まではハウス栽培、7月から9月末までは露地栽培であるが、黄斑病の感染・発病は葉が生長する3月から9月末まで起こる。葉の病斑上に形成された胞子と、肥料として用いる油かす上で増殖した胞子が伝染源となる。これら胞子は、ハウス栽培では灌水の水滴、露地栽培では灌水や降雨とともに飛散し、周囲の株に広がる。灌水時の送風や降雨時の風は飛沫の飛散を助長し、黄斑病の蔓延を促進する(2)。

防除対策

シンビジウム炭疽病に農薬登録(2022年12月現在)のあるチオファネートメチル剤は、フザリウム病の防除薬剤として一般的に用いられるため、本病と炭疽病との同時防除が期待される。しかし、黄斑病には本剤を含め実用的に有効な農薬はない(3)。そのため、伝染源の除去や病原菌の拡散防止等による耕種的手段が主な防除法となる。罹病株は伝染源となるので見つけしだい破棄する。有機質肥料として用いる油かすも伝染源になるので、緩効性化学肥料に替えることで、発病を抑制する。また感染は発病株の周囲から広がるため、栽培密度を広くし、蔓延を抑える。ハウス栽培では灌水時の送風が病原菌の飛散を助長するので、灌水時の送風は行わない。露地栽培では降雨による感染拡大を防ぐために雨よけ栽培とする。これらの耕種的防除法を組み合わせて栽培すると、発病は栽培期間を通して約50%に抑制される(2)。実用効果としては今ひとつ十分でないが、生産者の栽培環境は様々であり、発病助長要因や抑制対策も栽培圃場やハウスよって異なる。黄斑病の生態を活用した発病しにくい栽培環境づくりに心がけることで、防除効果をさらに高めることができる。